A candeia de canto de Manoel Bueno de Brito (Nequito)

19 julho 2025 às 09h00

COMPARTILHAR

Profa. Maria de Fátima Gonçalves Lima

Fabulistas…

“Veja você, Lorenz, nós, os homens do sertão somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar estórias; já no berço recebemos esse dom para toda a vida. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e também nos criamos em um mundo que ás vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel.” (Guimarães Rosa – Entrevista em 1965)

“O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto entre as cinzas.” (Guimarães Rosa – Entrevista em 1965)

O título Candeia de canto (1999), por si só, simboliza luz e poesia. A candeia está ligada ao simbolismo da chama e da própria natureza poética. Na chama de uma candeia todas as forças da natureza estão ativas, dizia Novalis. A cera, a mecha (pavio ou torcida da vela), o fogo, o ar, que se unem na chama ardente, móvel e colorida, são eles próprios uma síntese de todos os elementos da natureza (CHEVALIER & GHEERBRAND. 1990 p. 933). A candeia acesa é símbolo de uma individualização, de uma existência solitária e solidária que, de sua individualidade e de seu intimismo, derrama raios de luzes poéticas, clareando a escuridão.

Canto é uma palavra polissêmica que, inicialmente, pode lembrar o ponto ou lugar em que dois lados, duas paredes se encontram. As candeias sertanejas, tradicionalmente, eram colocadas no canto dos cômodos a iluminar o ambiente. Daí uma primeira leitura para o título deste livro de poemas.

No entanto, mais do que esta interpretação inicial, canto representa, antes de tudo, símbolo da palavra que une a potência criadora à sua criação, no momento em que esta última reconhece sua dependência de criatura exprimindo-a na alegria, na adoração ou na imploração. É o sopro da criatura a responder o sopro do criador. É a voz do homem revelando o ser e agradecendo à existência. Canto simboliza ainda, a poesia de Nequito a revelar o estado lírico e emotivo da vida. É a palavra poética iluminando as linhas de versos construtores de poemas. O canto exprime a poesia, a vida do poema, do conjunto de versos e a revelação; a vivificação e a animação dos homens, das coisas e das composições literárias ou artísticas.

A Candeia de Canto – tanto no aspecto físico da chamada lamparina, quanto no aspecto metafísico – é símbolo do espaço sertanejo, do resgate dos costumes e usos do universo, dos ermos e gerais que ficaram imortalizados na memória do poeta. O Azeite dessa candeia representa o combustível e a vivência do eu lírico no transcorrer do tempo e na passagem para a consciência poética. O Pavio da candeia é a ligação entre a experiência selada pelo tempo e a luz da chama da arte da palavra, que guiará o artista ao longo de sua vida. Diante do exposto, o azeite dessa candeia é o tempo que abastece o pavio (poesia) que produz a luz da arte que ilumina a vida e deixa sua fumaça transcender pelo mundo afora.

Desta forma, a chama dessa Candeia de canto exprime a poesia nascida no sertão. A fumaça dessa lamparina é forte, transcendente e deixa pelos ares rastros daquele sertão, cheio de caminhos e descaminhos, mitos, lendas, histórias e memórias de um menino, de um jovem, de um adulto e de um senhor poeta chamado Manoel Bueno de Brito, popularmente denominado Nequito.

4.1. O espaço – primeira estação / movimento – candeia de canto – a intertextualidade do sertão e da arte moderna

A primeira parte do livro é denominada Primeira estação / movimento – Candeia de canto. Aqui encontramos a primeira estação, a primavera em seu movimento a colorir o espaço sertanejo do sujeito lírico. Neste período do ano, sua poesia brota as cores do sertão e retrata uma pintura encantadora. Os textos de Candeia de Canto revelam o sertão goiano, com seus Caminhos e descaminhos diferentemente da prosa de Bernardo Élis, mas impregnados de histórias, cantos goianos e lendas desse sertão desabitado, mas cheio de veredas. Esse espaço sertanejo está poetizado nos espaços textuais de grandes nomes da poética universal, como por exemplo: Baudelaire, Drummond e Fernando Pessoa, formando uma primeira estação movimento de sua consciência poética, num espaço também metalinguístico mas, principalmente, formado de vivência, observação e amor pelo homem e pela arte.

O poema “Veredas descaminhos” (p. 31) abre o espaço para a primeira estação / movimento dessa Candeia de canto. Este poema já revela o eu lírico maduro e consciente. O texto é dividido em quatro seções: “Um canto dissonante”, “Certa origem”, “Sertanejo” e “Retirante”. O numeral quatro significa a totalidade do criado e do revelado, o mundo do poeta: o vivido, o imaginado, o realizado e o transcrito em versos.

Na primeira seção, a palavra poética inicia suas “Veredas descaminhos” com um certo temor em revelar a melodia de seus textos:

A esta hora me sinto um

canto dissonante

em ritmo dissoluto

Mas, não temas:

o meu verbo não faz dissensões

e não quero mais que os laços

entre a raiz e o fruto

para unir os amores

em seus rumores de dentro.

como as querências se enlaçam

nas noites do sertão,

aos arpejos de violas antigas

e apelos de sanfonas lusas.

(p. 31)

Os versos acima revelam que o eu poemático, seguindo o mestre Carlos Drummond de Andrade, não tem pressa para compor suas canções. Quer conviver com seus poemas antes de escrevê-los.

Nesse início, poesia demonstra uma timidez ao apresentar seu canto, dito como dissonante, sem harmonia, que soa em ritmo dissoluto, inadequado e fora do tom do bom verso mais clássico. Esses versos modernos têm o tom da surpresa e da estranheza. Por esse motivo são, muitas vezes, enquadrados dentro dos conceitos de dissonâncias e anormalidades. Porém, de acordo com Hugo Friedrich: a anormalidade é um conceito perigoso; suscita a impressão de que existe uma norma sempiterna. Constata-se, porém, que a “anormalidade” de uma época tornou-se norma na seguinte, e deixou-se, portanto, assimilar (FRIEDRICH, H. 1978 p. 18). Por esse motivo, este conceito de anormalidade não é válido nesta poesia em estudo, dita dissonante.

Na segunda estrofe, a poesia expõe um destemor e defende que o seu verbo não faz dissensões. Não discorda da necessidade de iluminar as imagens poéticas que unem os laços da existência do eu poemático e seus textos literários, impregnados de vivências, de querências que entoam nas noites sertanejas os sons das violas antigas / e apelos de sanfonas lusas.

Na segunda seção deste poema, a arte da palavra encanta o povo e, em viva voz, discorre sobre a origem do sujeito lírico:

Assim, quem sabe,

fui escrito

e quando nasci

toda agonia gritei

na aflição da luz.

Se um acauã cantava

seus presságios na véspera

a cantilena de uma índia velha

me chamou à luz

seu azeite santo

me ungiu no tempo

e consagrou meu corpo

para milênios de paz

até encontrar de novo

todos os que amei

tantos que me amaram.

(p. 32)

O poeta após um período de verão, de outono e de inverno em que atravessava estações de convivências e experiências com o artesanato poético, alcança a estação da primavera de sua poesia. É chegado o momento do sertão florescer na poesia, do sertão ser cantado nesses versos abastecidos pelo azeite da experiência e vivência.

Nos versos apresentados, o eu lírico revela sua origem. Enquanto uma acauã cantava sua poesia nativa, uma índia velha chamou à luz um menino poeta. O recém nascido foi ungido por uma velha índia com o azeite sertanejo: símbolo de luz, pureza, prosperidade, poder, alegria, glória, fraternidade, laços, bênção e vivência. Esses laços sertanejos levaram o sujeito lírico à consagração de uma poesia impregnada pelo cheiro das raízes e dos caminhos e descaminhos dessa região tão interior, tão longe da costa e de povoações, tão desabitada, mas tão cheia de lendas, de histórias, de mitos, de poesia e de linguagem. A natureza derramou pelo sertão uma linguagem tão poética que, para desvendá-la, é preciso atravessar o deserto e a distância que separa o homem da cidade, acostumado com o barulho e os sons da civilização e com o silêncio do deserto; com os sons das árvores, do cair das folhas, do escorrer das águas através das pedras, dos remansos nos peraus profundos dos perigosos rios.

É preciso saber desvelar e reconhecer a silenciosa poesia do cantar das águas rasas e cristalinas. Os cantos de inúmeros pássaros, a linguagem de todos os animais nativos, o silêncio festivo da noite, o alvorecer alegre das manhãs, as tradições, a linguagem dos sertanejos que se comunicam, sabiamente, e lêem a natureza com perfeição.

A terceira seção deste poema “Veredas descaminhos” é denominada de “Sertanejo”. Aqui, o sertão é revelado nas trilhas deste canto que aponta as travessias do sertanejo através das veredas, campos, buritizais, serranias, em tropas e boiadas. Veja o poema:

Meu corpo se fez

de veredas e campos

de buritizais e serranias

em tropas e boiadas

travessias.

Cresci nas trilhas e fendas

dos índios e dos sertanejos

dos caçadores e dos violeiros

– o peito é um batuque

ponteado de recortes

recortado de ponteios

veadeiras.

Dormi entre os tropeiros

nos pousos enluarados

bebi crixás-mirins sãopatricinhos

nos inteiros de água limpa

comi cardumes banhados de sol.

É tanta lenda

do que não sou fui tanto

que por pouco

não virei encanto.

(p. 32)

Nestes versos, o eu lírico revive seu passado e trilha poeticamente através dos caminhos dos sertanejos, dos caçadores, dos violeiros e do seu povo. A arte desse professor poetiza a musicalidade, os ponteados, os sapateados, as danças, o folclore, as lendas, os usos, os costumes, o canto e o encanto dos boiadeiros, dos tropeiros e de todos os nativos daquela terra tão distante, tão lendária, tão mítica, tão sagrada e tão saudosa.

Na última seção, denominada “O Retirante”, o eu poético num tom nostálgico, se julga um retirante daquele mundo que ficou para trás há muitos anos. Hoje, depois de amadurecido pelo tempo, este sujeito lírico sertanejo registrou suas veredas e descaminhos através da sua Candeia de canto poesia:

Hoje, na noite clara,

após o meio do caminho

parece que nunca desvendei

a clara sorte

nem tive bússola

de norte intangível:

……………………………………

Sou um retirante

como a estrela d’alva

dentro da aura

das manhãs de maio.

O encontro marcado vem

na curva do tempo, no caminho

à meia-luz da tarde?

(p. 34)

O eu poético faz um balanço das suas andanças por várias terras ou suas navegações por vários mares da sua existência literária, profissional e demasiadamente humana. Nesta avaliação, percebe que o passado ainda brilha como a estrela d’alva / dentro da aura / das manhãs de maio, deste mês cantado pelos poetas como o mês das flores, dos amores, dos encantos. Nequito, também, poeticamente, nasceu no mês de maio. E, seguindo o signo dessa estação adentrou pelas veredas do sertão, seguiu vários caminhos e alguns descaminhos até chegar nesta idade da razão.

Neste momento, o professor experiente pensa em tudo que vivenciou e o que pode construir para clarear as visões das pessoas que estão convivendo, nos tempos atuais, com este homem das Letras e da Filosofia. A sua poesia, mais do que um resgate do passado, é uma reflexão sobre o presente e a existência desses tempos caóticos, de indivíduos insensatos que não sabem valorizar a natureza, a palavra poética, ou não, e nem a própria humanidade.

Desta forma, a poesia de Nequito não é uma simples lírica de confissão, um diário de situações particulares de um homem do sertão e sua vivência na cidade, nem sua temática tem por base apenas dados biográficos. A poética de Manoel Bueno Brito intertextualiza Baudelaire no sentido definido por Julia Kristeva quando escreve no capítulo final de Introdução à semanálise, intitulado “Poesia e negatividade”: O significado poético remete a outros significados discursivos, de modo a serem legíveis, no enunciado poético, vários outros discursos (…) o enunciado poético é um subconjunto maior que é o espaço dos textos aplicados em nosso conjunto (KRISTEVA, J. In. TELLES, G. M. 1989 p. 47). Esse espaço, ela o denomina de intertextual, constituindo a intertextualidade o processo de relacionamento dos diferentes discursos no espaço intertextual; e denominando-se intertexto.

Nesta perspectiva – acrescenta Kristeva – claro é que o significado poético não pode ser considerado como dependente de um único código. Ele é ponto de cruzamento de vários códigos (pelo menos dois) que se encontram em relação de negação um com o outro. Esta autora acrescenta ainda que para os textos poéticos da modernidade, poderíamos afirmar, sem risco de exagero, é uma lei fundamental: eles se constroem absorvendo e destruindo, concomitantemente, os outros textos no espaço intertextual. (…) O texto poético é produzido no movimento complexo de uma afirmação e de uma negação simultânea de um ou outro texto (IDEM, p. 48).

A partir deste suporte teórico, observamos que a poesia de Nequito absorve e reafirma os dados da poética da modernidade de Baudelaire no ponto em que Hugo Friedrich faz a seguinte observação:

Quase todas as poesias de Les Fleurs du Mal falam a partir do eu. Baudelaire é um homem completamente curvado sobre si mesmo. Todavia este homem voltado para si mesmo, quando compõe poesias, mal olha para seu eu empírico, na medida em que se sabe vítima da modernidade. Esta pesa sobre ele como excomunhão. Baudelaire disse, com bastante frequência, que seu sofrimento não era apenas o seu. (FRIEDRICH, H. 1978 p. 37).

O ponto de cruzamento entre o poeta francês e o goiano reside nesta universalização do seu canto, uma vez que Candeia de Canto é a poesia autobiográfica do sertão, da cidade e da vida moderna. É uma candeia que ilumina a história, a cultura e faz um resgate do homem moderno perdido no desertão da desumanidade. A Candeia de Canto de Nequito desperta no homem a capacidade de ver no deserto da metrópole não só a decadência do homem, mas também de pressentir uma beleza misteriosa, não descoberta até então (IDEM, p. 35.)

O poema “Lenda” (p. 41) desvela as tradições ou a história do sertão repassada através dos causos:

Era uma vez uma terra

onde as fontes cantavam

entre serras e vales

e os caudais desciam livres

até nossas gargantas saciadas

do milagre dos peixes,

fartas de leite e mel

– conta um velho Francisco

que nem seus anos lembra.

Nesse tempo, as moças em flor,

como em certa Vila Caraíbas,

podiam anoitecer e serenar

toda esquina, uma cantiga de roda;

todo quintal, um segredo;

aquela furtiva lágrima

promessa de amor e saudade;

todo parto, uma festa

uma valsa

– tudo

“a vida veio

e me levou”.

Cadê o ouro que havia aqui?

– os ratos comeram.

Cadê um rato?

– deu no pé.

E o mato?

– fogo queimou

E a água?

– o boi morreu.

(p. 41/42)

O eu poemático traz à luz a imaginação sertaneja, as histórias, os era uma vez, os causos, as pousadas, os peões, os tropeiros, a linguagem do sertão, dos vales, das serras, da flora, dos mitos, do fantástico e dos Sacis.

Nesse tempo lendário, de cantigas de roda e quintais, de segredos e amores das moças, Caraíbas em flor e saudade; tempo de casamentos, valsas e partos festivos, tudo poeticamente guardado na memória. Tudo / a vida veio / me levou. É o que lamenta o sujeito lírico ao perceber as forças das águas do tempo. Daí a necessidade de resgatar o lúdico daqueles jogos infantis dos meninos sertanejos: Cadê o ouro que havia aqui? / – os ratos comeram. / Cadê um rato? / – deu no pé. / E o mato? / – fogo queimou. / E a água? / – o boi morreu. Deve ser verificado também que o artista faz um jogo poético cheio de ludismos e seriedade quando troca o toucinho, da brincadeira antiga, pelo ouro – símbolo do passado que está expresso na poesia. Os ratos que devoraram o ouro são os homens que roubaram a história, que mataram as lendas e continuam a destruir os mitos do sertão. Estes homens são ratos de esgotos das cidades futuristas e sem memória. Logo em seguida, mais outra brincadeira irônica: ao dizer que o rato deu no pé, uma vez que os citadinos não assumem o descaso com as raízes da terra.

Os últimos quatro versos, ludicamente, fazem sua denúncia ecológica ao perguntar sobre o mato e ao responder que o fogo queimou; ao perguntar sobre a água e ao responder que o boi morreu, em lugar do histórico boi bebeu. O boi da atualidade está mais condenado à morte do que à poética e musical água dos antigos versos da nossa infância.

No poema a “Vida Sabe” (p. 53) o eu emotivo leva o leitor a refletir sobre a sabedoria da natureza:

Se a noite quer amanhecer

deixe o galo cantar:

ele espanta o escuro nas asas

e sabe fazer o sol no bico.

Não chame, não atormente

a alma:

ela faz pouso no beco

e bem sabe o abrigo

no átrio da casa velha.

Deixe o tempo passar

para qualquer lado:

ele conhece o segredo

de cada canto

e sabe os mistérios

do começo e do fim.

……………………………..

(p.53)

Neste poema, lembrando Fernando Pessoa em O Guardador de Rebanhos, o sujeito lírico conduz o leitor a observar a sapiência da força ativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo quanto existe, seus encantos e mistérios. Leva também o leitor a não interferir no curso natural das coisas. Não é preciso tanta filosofia e tanto cientificismo para entender o conjunto de todas as coisas criadas e no dizer de Fernando Pessoa:

O Mistério das coisas? Sei lá o que é mistério!

o único mistério é ver quem pense no mistério.

Quem está ao sol e fecha os olhos,

e a pensar muitas coisas cheias de calor

(…) Metafísica? que metafísica tem aquelas árvores?

A de serem verdes e copadas e de terem ramos

e a de dar frutos na sua hora o que não nos faz pensar,

A nós, que não sabemos dar por elas (…)

(PESSOA, F. 1992 p. 204.)

O poema intertextualiza Pessoa através do seu heterônimo Alberto Caeiro, poeta bucólico que vive em contato direto com a Natureza; daí sua lógica ser a mesma da ordem natural. Apresenta um conceito direto das coisas, um objetivismo absoluto, pois o mundo é aquilo que Caeiro sente: Os meus pensamentos são todos sensações.

Sem o objetivismo absoluto e o paganismo de Caeiro, o eu poético profetiza sobre a natureza e sobre a tomada de consciência e da importância sobre seu processo vital. Ensina que é preciso, antes de tudo, respeitar, proteger e, principalmente, apreciar o conjunto das leis que presidem à existência das coisas e à sucessão dos seres.

Na primeira estrofe, temos o primeiro ensinamento: deixe o galo cantar. Sabemos que o galo desperta aproximadamente às 4 horas da manhã e que esta ave possui um aguçado relógio biológico e, universalmente, é um símbolo solar, porque seu canto anuncia o nascimento do Sol, da luz e da poesia do dia.

O texto de Nequito evidencia esse poder do galo espantar o escuro por meio do seu canto e bater de asas. O galo sabe fazer o sol no bico. Esta imagem conduz ao raciocínio de que o canto do galo é um prenúncio de aurora e exemplifica o engenho, a arte e a sabedoria da natureza.

Na segunda e terceira estrofes, o poema ensina sobre a necessidade do equilíbrio, a paz do espírito e a lição do tempo. O texto esclarece sobre a onisciência do tempo, que está em toda a parte e cada pessoa (sábia ou não) está sujeita aos seus atos. O tempo também sabe o desfecho e a evolução da natureza. Tem a medida de duração dos seres sujeitos à mudança de sua substância ou à mudanças acidentais e sucessivas da natureza, apreciáveis pelos sentidos orgânicos:

Deixe a planta e a flor

com o sol e a terra,

o amor e a chuva:

não toque a intimidade do lírio

e não reinvente o sabor

do fruto da terra.

Deixe o cio com sua primavera:

o parto e a cria

em seu prenún-

cio de aventura;

a fonte e o rio

na sua areia e em sua pedra.

…………………………………..

(p. 53/54)

Na quarta e quinta estrofes, o sujeito lírico professa no sentido de que o homem não macule a pureza dos lírios, não interfira ou reinvente industrializando o sabor artificial das frutas silvestres, não toque e nem recrie a intimidade do sabor do conjunto de todas as coisas criadas.

O homem deve respeitar a natureza, o seu período de fecundidade e reprodução. É no período da primavera que a maioria das espécies concebe suas crias, em seu prenún- / cio, isto é, prenunciando o cio da terra; o cio, apetite sexual dos animais, período de fertilidade das fêmeas. É na primavera, época de pastos verdejantes, que os bovinos procuram conceber a sua cria. É neste período do ano que todos os animais se preparam para o ato de amor e todas as plantas se abrem em verde e flor. Todos os seres viventes se preparam para um concerto de vida, luz e poesia. Na estação das flores, tudo se renova e se aventura pela vida, dona da sabedoria:

Fique a solidão em seu silêncio

o passado nos seus ecos;

deixe o futuro nos sonhos

dos que fazem seus caminhos

Não vigie a paixão

como se guarda fosse

do imprevisto

A vida? que ande

por qualquer tempo:

ela sabe marcar

seus encontros.

…………………………

(p. 54)

Na sexta, sétima e oitava estrofes a lição é para esquecer as tristezas e pesadelos do passado, abrir estradas para os sonhos e os cantos do futuro com seus largos caminhos. Ensina ainda para não ter medo de viver intensamente e deixar a paixão fluir livremente. Porque a vida sabe. Em qualquer época, a vida sabe marcar seus encontros e adaptar as circunstâncias que nos são impostas. Concluindo, o ser vivente deve confiar na vida, não ter medo porque ela tem a hora certa, a resposta perfeita e caminho correto.

O que nos faz lembrar Eclesiastes quando informa: Os tempos se impõem aos humanos: Tudo tem sua hora, cada empreendimento tem o seu tempo debaixo do céu: / um tempo para nascer, / um tempo para morrer, / um tempo para plantar, / um tempo para arrancar o plantado, / (…) um tempo para rir, / um tempo para lamentar, / (…) um tempo para calar, / um tempo para falar, /um tempo para guerra, / um tempo para paz. (BÍBLIA SAGRADA. (2012) p. 677). Desta forma, a vida sabe marcar o tempo, o lugar e o acontecimento de tudo. Por isso, não precisa de tanta Metafísica para entender a grandeza da Natureza. Daí citarmos novamente Alberto Caeiro:

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos…

Se falo na Natureza não é porque saiba o que ela é,

Mas porque a amo, e amo-a por isso,

Porque quem ama nunca sabe o que ama

Nem sabe por que ama, nem o é o amar…

Amar é a eterna inocência,

E a única inocência não pensar…

(PESSOA, F. (1992) p. 207)

Não se precisa de tantos questionamentos sobre o universo e a vida. O que é preciso é o respeito à força vital que a natureza derrama pelo mundo e a confiança nas suas profecias. E, principalmente, lembrar a frase / título do poema: “A vida sabe”.

“Os enigmas do dia” é um poema que traz à memória o maestro Carlos Gomes e sua música (tão longe) e bem distante, onde irá o meu pensamento:

Saber o olhar

onde os encantos do dia:

quem ouve?

Aprender a ouvir

onde os concertos da tarde:

quem vê?

Relembrar tão longe

a palavra do (en)canto:

quem sabe?

(p. 59)

O texto reflete sobre a falta de sensibilidade do homem que não sabe olhar a vida e perceber seus encantos e sua música. A vida é um canto contínuo e inspiração dos grandes músicos que, com seus ouvidos aguçados, captaram doces melodias.

O homem mergulhado no dia-a-dia da cidade, no barulho, nos compromissos, refém do dinheiro, da angústia pela sobrevivência, não sabe ouvir; não percebe a música da tarde, não utiliza os sentidos com primazia. Por isso, este homem não vê os concertos do entardecer, não sente a sinestesia (mistura de sensações) de um ocaso.

A música dos grandes maestros, como nosso Carlos Gomes, por exemplo, está no ar e deveria estar na memória do nosso povo. As melodias e o (en)canto do maestro de O Guarany estão soltas, correndo ventos, tão longe, tão distantes, mas tão perto dessas pessoas estressadas e tristes que poderiam encontrar remédio para suas dores decifrando “Os enigmas do dia”. Para essas pessoas, este poema deixa uma mensagem: se não puderem perceber os (en)cantos do dia, que ouçam uma boa música e não se afoguem em lixos musicais que atormentam os ouvidos dos homens modernos.

4.2.O tempo – segundo movimento / estação – teia de cumplicidade – o poema do poema

A segunda parte do livro, denominada Segundo movimento / estação Teia de Cumplicidade apresenta um lirismo metapoético. É o segundo movimento da linguagem do poema, o poema do poema e, como observa Roland Barhtes, no momento que a literatura começou a sentir-se dupla: ao mesmo tempo objeto e olhar sobre esse objeto, fala e fala dessa fala, literatura-objeto e metaliteratura. Em Retórica do Silêncio I, Gilberto Mendonça Teles assim sintetiza o conceito de metalinguagem:

A metalinguagem constitui um sistema linguístico que se liga a outro sistema – o da linguagem poética – por sua vez, ligado ao sistema da língua. A diferença entre os três sistemas é que o da literatura (o da poesia) se liga ao plano de expressão da língua e o da metalinguagem se liga ao seu plano de conteúdo. Tanto o da linguagem como o da metalinguagem fazem parte de um sistema potencial da língua, distinguindo-se, porém perante o texto: a linguagem o cria; a metalinguagem o cria; a metalinguagem o examina e recria. Mas para o fim especial desse trabalho, a metalinguagem é concebida ambiguamente, criando e dando as coordenadas teóricas do texto, de maneira a revelar as duas atitudes do poeta em face de sua concepção literária:

a) uma exterior, exposta nos textos de crítica, nos manifestos, nos prefácios (às dos outros ou às suas próprias obras), nas cartas, nos diários, entrevistas, etc.;

b) outra interior, quando a ação criadora se resolve em si mesma e o fazer poético se entremostra duplo, como tema e exemplo, como poema do poema – ou metapoema. Observe-se que no passado à atitude metalinguística é percebida na referência lexical a termos que dizem respeito à literatura, às artes (música, pintura, canto, dança), à linguagem (palavra, verbo, sintaxe etc) e às técnicas poéticas ou retóricas que o poeta diz estar usando. (TELLES, G. M. 1989, p. 124).

Nessa parte, denominada pelo poeta como segundo movimento, pode ser observada a ambiguidade da ação de criar e, ao mesmo tempo de dar as coordenadas teóricas do texto, como bem observou o crítico nesta referida citação. É a atitude “interior”, do debruçar sobre os problemas da criação poética, numa atitude de reflexão sobre a arte da palavra e, ao mesmo tempo, reflexo da própria literalidade; a linguagem se desdobrando na contemplação da própria linguagem poética:

A palavra, paciente

olha o poeta

e aceita ouvir o que sente

ou o que pensa estar sentindo

o que finge sentir, pensando

e sente, pensando fingir,

(pessoal-

mente)

o que passa pelo ar

e se assenta em sua pele

em descanso ou contágio

que foi achar sua alma

exposta indefesa

Rompe o nome

muralha e trincheira

às vezes recai sobre a própria

aventureira imprevidente

e fica um rio subterrâneo

na bacia das almas

sem almadura

(alma de pedra) de cavaleiro,

pega a estrada

entra na vida

e cai no mundo

e o mundo cai

em cima do poeta.

(p. 69)

Este poema evidencia uma consciência poética. Demonstra que esse artista da palavra é paciente e sabe esperar o momento certo de deixar o lume do seu texto brilhar. A palavra é poderosa, principalmente quando utilizada com sabedoria, dita na hora exata e silenciada quando necessário.

O eu poemático registra que a linguagem poética tem que ser enxuta. Cada palavra deve ser estudada pacientemente (pessoa – / mente). O poético não pode ser artificial, tem que ser verdadeiro, profundo, vivenciado diuturnamente. Para conseguir uma poesia de magníficos efeitos, que apresenta a mais bela e encantadora perspectiva, elevada e sublime, é preciso travar conhecimento com a linguagem. Hugo Friedrich adianta: o ato que conduz à poesia pura chama-se trabalho, construção sistemática de uma arquitetura, operação com o impulso da língua. (FRIEDRICH, H. 1978, p. 39). Este poeta com imaginação e sabedoria é compelido a ter um trato íntimo com a linguagem. Desde o princípio lia muito, pesquisava e convivia diuturnamente com a linguagem.

Em Nequito a poesia tem raízes no espaço e no tempo. Do espaço, o artista recria os mitos e os temas para sua Candeia de canto. O tempo é azeite dessa candeia, o combustível que produz uma poesia consciente, amadurecida e duradoura.

Nesta “Poesia” (p.69), o sujeito lírico consigna por escrito a sua teoria sobre o aprofundamento poético que se encontra na raiz da palavra metafórica, cheia de imagens e ludismos. E intertextualizando Fernando Pessoa, diz (pessoa – / mente) que o poeta é um fingidor. Daí afirmar que a palavra paciente / olha o poeta / e aceita ouvir o que sente / ou o que pensa estar sentindo / o que finge sentir, pensando / e sente, pensando fingir. Deste modo, a palavra poética joga ludicamente com as imagens. Por este motivo, o artista da palavra deve conviver diariamente, com obstinação e pertinácia antes de expor seus textos. O poeta deve deixar amadurecer as ideias imbuídas de dedicação à linguagem até que a poesia se torne madura e pronta para iluminar os leitores.

A segunda estrofe deste poema descreve o nome rompendo as muralhas e trincheiras da aventura poética. O eu poético demonstra um certo temor ou, às vezes, um certo perfeccionismo em deixar seus textos romperem o silêncio das palavras e fazerem seu lume brilhar no mundo. Ironicamente, o sujeito lírico conclui dizendo que seu poema depois de longa e aventureira batalha, pega a estrada / entra na vida / e cai no mundo / e o mundo cai / em cima do poeta.

Diante do que foi dito, o criador de Candeia de canto sabe que é preciso de muito tempo e amadurecimento para denominar seus poemas. Antes do nome, o poeta deverá penetrar primeiro na raiz da fala. A raiz, como se sabe, é a parte mais oculta da planta. A metáfora, portanto, leva à parte mais obscura ou mais íntima da linguagem, às suas origens. Daí a poesia de Nequito partir das raízes do homem e da sua linguagem e seguir a experiência do tempo até a madura idade, que é fruto da vivência, da terceira passagem / movimento estação.

“O poeta e o profeta” é um poema que se debruça sobre o próprio fazer poético, num trabalho metalinguístico, numa observação sobre a teia de cumplicidade que existe entre o poeta e o profeta. Essa cumplicidade se une numa tecelagem construindo um tecido, um texto – o poema.

Entre o poeta e o profeta

não há apenas essa rima,

às vezes pobre, por fora:

há uma teia de cumplicidade

que se tece a cada hora

sobre toda dor que mora

por dentro do nome

em sua intima idade.

Um chora e denuncia

o outro anuncia e deplora

o que é preciso denunciar

à luz do dia

O poeta e o profeta sobre-

vivem dentro da palavra

insubmissa, arredia escrava:

de pé ante o pó,

ela encrava um espinho

no calcanhar daqueles

que foram descobrir seu ninho

– era livre na planície,

mistério em sua fama,

água nos seus lençóis,

subterrânea.

………………………………………

(p. 71)

O texto acima profetiza que o poeta não é simplesmente um artesão de uma teia de versos com rimas pobres ou ricas, métricas regulares ou irregulares. O poeta realiza na linguagem um trabalho particular e tem o poder de se tornar social, de exercer influência direta ou indireta sobre as pessoas. O poeta vive em consonância com o universo e procura ver mais intensamente as coisas palavras. Desta forma, o poeta é uma espécie de profeta que anuncia ou interpreta uma mensagem divina, que é a mensagem do canto poético. Daí, quando Nequito diz que: Entre o poeta e o profeta / não há apenas essa rima, / às vezes pobre, por fora: / há uma teia de cumplicidade, quer chamar a atenção para a aproximação, a intimidade e a unificação que existem entre o poeta e o profeta.

O poeta é um homem que sente a vida com mais intensidade. É, ao mesmo tempo, sonhador e racional; ao mesmo tempo, chora e denuncia. O profeta tem o dom de prever e a coragem de censurar e de denunciar a tempo os infortúnios e as catástrofes. O poeta censura os erros passados e os presentes, o profeta prevê o futuro. Ambos lutam por um amanhã melhor e sobre – / vivem dentro da palavra, / insubmissa, arredia escrava: / de pé ante o pó, / ela encrava um espinho / no calcanhar daqueles / que foram descobrir seu ninho.

Pelo que foi apresentado no poema, o poeta e o profeta, diuturnamente, procuram desvendar a retórica do silêncio das palavras. Para conseguir esta façanha, eles penetram nas malhas dos discursos e sofrem, se preciso for, todas as dores, porque seu mundo são as palavras plurissignificantes. Daí, a propriedade do jogo linguístico e poético sobre / vivem dentro da palavra. Essas imagens conotam a sucessão das ações e dificuldades que são somadas à tentativa da tecelagem do processo criador. Tanto os poetas, como os profetas devem povoar as páginas de um papel em branco: símbolo do mundo, frio de ideias, emoções, sons e vida. Os dois possuem a capacidade de romperem o silêncio das palavras, do sistema de signos e anunciarem um mundo de luz, de candeia de canto.

O poeta vai formando nas páginas da vida a sua construção poética, de dificuldade sobre dificuldade. Sua construção imaginária vai se delineando e tomando concretude. Com habilidade, vai desvelando a sintaxe invisível da poesia e deixando para o leitor, as suas imagens limpas, com a sua significação pluriforme, rica e eterna. O poema vai surgindo pelas ondas da linguagem e deixando visível o segredo das palavras, do poeta, da poesia.

O poeta é um apaixonado pelas palavras. Este amor se torna mais forte à medida que as imagens da poesia se tornam mais nítidas. A poesia se torna eterna à medida que o amor vai solidificando. A linguagem do poeta se mostra sem medo e confiante no futuro. Este penetra, senhor de si e da arte, no reino das palavras e, como poeta e profeta é o senhor de uma consciência poética, que ilumina o mundo através do seu Verbo, do seu sentimento do mundo:

Se desde o princípio e sempre

é o verbo que os tem

(das armas além

e do fortuito acidente)

o poeta e o profeta anunciam

o sentimento do mundo

que um deles ouviu perto

da pedra no meio do caminho;

outro, de algum lugar incerto,

a alma infeliz, quase perdida,

chamava por sua musa, Beatriz,

“no meio do caminho desta vida”.

(p. 72)

Estes versos intertextualizam o grande poeta – profeta Carlos Drummond de Andrade, artista que revelava o cotidiano do mundo. Fazia o homem refletir sobre a realidade social e política de seu tempo, as dificuldades da vida, o mundo fragmentado e caótico, a falta de solidariedade e perspectiva do homem e a necessidade de impregnar o mundo de sentimentos e poesia. Aqui, o poeta e também profeta Manuel Bueno Brito filosofa sobre o papel da poesia que re(vela) o azul do seu verbo A Divina Comédia humana, também a intertextualizar Dante Alighieri e a musa Beatriz com suas dores e encantos, no meio do caminho desta vida.

O poema “Íntima” (p. 91) é mais um exercício metapoético de Manuel Bueno Brito:

Dos meus versos

de resto tão cansados

quais prefiro?

A todos amo e respeito

que cansados mas pacientes

me esperam e suportam.

A todas as palavras agradeço

comovido servo reverente

elas foram coniventes

e compassivas amas

no meu silêncio;

e houve cumplicidade

na submissão:

ninguém se revelou

sem que houvesse consentimento

de mãos que se amam

e são cúmplices e ínfimas

de muito tempo.

(p. 91)

Os versos de Nequito atentam para a consciência de que o artista da palavra deve selecionar as melhores imagens que estão no reino da linguagem. Essa seleção deve ser diuturna, um poeta se constrói ao longo de muito trabalho e persistência. O artista da palavra deve saber selecionar, dentro de sua produção, as imagens mais poéticas e mais plurais. Os versos devem saber esperar o momento exato de sua revelação. Enquanto as palavras preciosas esperam em silêncio no rio da linguagem, o literato busca a vivência, a experiência para depois mergulhar neste rio e, numa incessante procura, chegar às profundezas do “discurso-rio”da linguagem, onde tudo é silêncio.

Ao encontrar a palavra poética, o poeta deverá decifrá-la, resgatá-la desse rio da fala, do discurso e da sintaxe invisível. O artista da literatura submerge no reino da linguagem à procura das palavras que estão paralisadas, sem pressa de lá saírem e enunciá-las de viva voz, como a esfinge de Tebas: “Decifra-me ou devoro-te”. Daí o poeta precisa tomar cada palavra, uma por uma, e conhecer sua magia, com as múltiplas combinações sintáticas e semânticas. O poeta deverá percorrer todo o reino e, palmo a palmo, ter conhecimento daquele terreno, pois, se assim não proceder, será devorado pelas próprias palavras. Não será um verdadeiro criador.

Por este motivo, se não houver uma cumplicidade entre os versos nascidos da inspiração e o poeta iniciante e ansioso por revelar seus versos, não acontecerá uma relação mais íntima com as palavras mais imagéticas, mais polissêmicas. Os vocábulos plurissignificantes são duradouros e eternizarão toda aquela poética que se fez submissa. Que não se revelou sem consentimento e que foi tão cúmplice, tão íntima de muito tempo e que ficou nesta história de descoberta e amor pela arte da palavra.

Os poemas “Vigília da poesia” (p. 73), “(Não) ter” (p. 77), Velhos papéis” (p. 87), “Nunca mais” (p. 93) seguem esta posição metalinguística de poemas que discorrem sobre a arte poética e exemplificam esta procura da poesia que acabamos de mostrar. Já o poema “Veredito” (p. 95) deixa objetivado uma certa preocupação com a opinião e a sentença da crítica:

Queres uma sentença

que transmite em julgado:

– é um poeta concreto

ou um poema abstrato?

serei sentenciado

como um louco lírico

ou como um lírico (mal) domado

que rara vez se liberta

de dentro da pedra

no vôo da palavra?

Se tens fôrma e medida

(são as que te cabem?)

leva-me ao lugar do repouso

às sombras das folhas de setembro

(enquanto há sinais de primavera)

para que eu saiba ao menos

meus caminhos de fuga.

Não posso desvendá-los a ninguém

nem a mim mesmo

como amor que não se classifica

e não se explica e se basta

em seu poder de bálsamo

e de contágio.

Afinal, já não é demais o poeta

sobrecarregado ao peso das palavras

sem saber por que não se cala ?

(p. 95)

Nesses versos podemos verificar a exposição de possíveis julgamentos sobre o artista que, primeiro pode ser julgado como um poeta concreto (aquele que abandona o discurso tradicional e privilegia os recursos gráficos das palavras); depois, como um autor de poemas abstratos que não trazem significados específicos e bem definidos. Outras vezes, poderia ser sentenciado como um lírico que devaneia através de seus textos (mal) domados, querendo dizer que mal construídos, ou trabalhados dentro da construção do encontro com o poético. O texto sugere outras espécies de possíveis críticas.

O que se observa é que este veredicto parte principalmente do próprio poeta que, dono de uma intensa consciência crítica e perfeccionista, busca sempre o aprimoramento do seu texto e segue a sábia humildade socratiana de que nunca sabe tudo, que está sempre aprendendo. O que é muito bom. Nequito não deve parar de mergulhar no reino da linguagem e retirar de lá, sempre e cada vez mais, tesouros nunca antes iluminados por sua Candeia. Seu canto deve continuar a música iluminada de sempre. Não pode se calar e parar de mostrar o brilho das palavras que estão escondidas no rio do discurso da linguagem. O veredicto da crítica, se for coerente e ponteado de sabedoria, deverá ser o de aplicar ao poeta a obrigação de continuar escrevendo seus poemas, concretos, abstratos, líricos, loucos, mas sempre com esta consciência de procurar fazer o melhor: a verdadeira poesia; com simplicidade e sem a arrogância daqueles que se julgam donos da arte poética de Goiás, do Brasil e do mundo.

4.3. A vivência – terceira passagem / movimento / estação – árido cantável – poesia dirigida

A terceira parte de Candeia de canto é marcada pelo signo da vivência do escritor como um homem do sertão, como um poeta, como um professor, como um crítico, como um homem do seu tempo e espaço, como um ser humano e como um sujeito atento às questões sociais, políticas e econômicas. O poema “Somália” (p. 131) exemplifica essa face do escritor.

Somália dividida

Só – má – lia.

Só,

ia mal

Mal,

ia só.

Em suma, não ia

ficou

mal e só,

por obra e arte

das guerras

de salvação

(dos nossos tesouros).

Alea jacta est

sobre a Somália

e também se lançou

sobre Angola

e sobre o Cabo

de toda boa esperança

tão esperada

sempre perdida:

…………………………………..

(p. 131)

Este poema reflete sobre a história da Somália, um país da África Oriental que é marcado por muito sofrimento e fome. Em 1936, quando a Etiópia sofre a invasão da Itália, a região de Somália passa também ao domínio dos italianos. Depois, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, é ocupada pelo Reino Unido. Mais tarde, o governo da Somália perde o apoio soviético conseguido em 1969 com o ditador Barre. Posteriormente, num processo de guerra fria, os Estados Unidos ocupam o lugar deixado pela URSS. Por esse tempo, Somália sofre vários conflitos pela posse e controle do Deserto de Agaden. Depois de muita luta por liberdade, de golpes militares e ditaduras, Somália continua seu combate infrutífero contra a guerra, a fome e a miséria.

Somália nasceu sob o signo da divisão a partir do nome: Só – má – lia, discutida pelo poeta no texto. Poeticamente, o infortúnio da Somália é lembrado através dos versos Só / ia mal. / Mal, / ia só. A história desse país é configurada pela sua perda e divisão de território, quando o Reino Unido entrega à Etiópia a região do deserto de Agaden, conhecido como Chifre da África, em 1945. Somente em 1977, Somália invade e toma posse do Chifre da África, mas sua situação política fica mais delicada e o país, a cada ano seguinte, até 1991, afunda mais ainda na miséria e na fome. Hoje, Somália em suma, não ia / ficou / mal e só, / por obra e arte / das guerras. Alea jacta est, isto é, a sorte está lançada sobre Somália, sobre Angola, sobre o Cabo, sobre os países maltratados pelas leis e pelos governos dos homens sem coração, que desconhecem o valor da vida, do amor e da poesia:

ali a dor se pronuncia

em aféreses-síncopes-apócopes

a vida se perde no

começo-meio-fím

a morte se escreve

na síntese íntima do nome

com sua sintaxe

da sentença mais absoluta

de oração principal e dependente

de discurso

sobre o percurso completo

de um verbo in-

transitívo.

(p. 131)

Em Somália, a dor está contida e pronunciada dentro do nome, na aférese, isto é, na supressão de uma letra ou sílaba no princípio do vocábulo. Porque neste país assoma muita maldade de homens que querem dominar o mundo. Ablação, ou ato de tirar por força, de cortar a sílaba as de Somália que deveria ser As-somália, o país em que afloram violência e malefícios de pessoas selvagens e destruidoras de homens, liberdade e vida.

Neste país, a dor está expressa na síncope, ou na supressão de uma letra ou sílaba no meio da palavra, porque Somália soa, de um lado, a ganância e a desumanidade de poderosos; e de outro, a sede de liberdade, o desejo de alimentação e sobrevivência. Portanto, o termo deveria ser Somália. Diante do exposto, a síncope desta palavra está no a e noutras possíveis leituras que o vocábulo sugere. Um outro exemplo seria observar que Somália soa amor em toda sua grandeza e, se pensarmos no nome amali, em separado, podemos verificar que dentro de Somália está este termo negritado que significa as observações que os mestres ditam aos alunos.

Desta maneira, este país tem dentro do seu nome ensinamentos de pessoas que professam amor aos seus ideais e lutam pelos direitos de viver, ser e possuir a independência do seu espaço, do seu torrão. Dentro da palavra Somália podemos ler ainda através da síncope do a o termo amália que significa trabalho, incomodo na guerra, ou ainda ativa e laboriosa. E pode ser também abreviação de Almaberga, que por sua vez significa alma que alimenta, cria, é respeitável é venerável. (GUÉRIOS, R. F. M. 1981, p. 53 e 55). Diante dessas informações, podemos dizer também que Somália tem dentro de si muita força, espírito de luta, de trabalho e um intenso ardor pela luz da vida.

Em Somália, a dor se pronuncia na apócope, na supressão de fonema ou de sílaba no fim de uma palavra, porque essa região é aliada às forças dos homens que lutam por seu espaço, pela liberdade do seu país. A denominação deveria ser Somáliada.

Deve ser acrescentado ainda, que o eu poemático afirma que a dor se pronuncia em aféreses, síncopes e apócopes, tudo no plural, significando a pluralidade da dor deste povo e ao mesmo tempo a polissemia em torno das várias leituras que o leitor pode ver com relação a esses procedimentos estilísticos de supressão ou inclusão de sílabas dentro do nome. A palavra poética é rica em significados; quanto mais plural o texto se apresentar, mais será poético.

O eu lírico mergulha no rio da palavra Somália e afirma que neste país, a vida se perde no começo-meio-fim / a morte se escreve / na síntese íntima do nome / com sua sintaxe / da sentença mais absoluta / de oração principal e dependente / de discurso. Com esses versos, o sujeito lírico sugere que a morte e o sofrimento estão escritos parte a parte dentro do próprio nome, formando o seu discurso de luta pela demonstração de sua importância e sua relevância como nação e, consequentemente, sua independência política. Os últimos versos refletem sobre a ação plena do discurso do povo de Somália, que expressa palavras e grita verbos que não exigem objetos. Possuem sentido completo e, por si só, representa tudo o que eles mais desejam: andar livremente por seu país; voar se for preciso e, principalmente: viver. Por outro lado, o verbo viver é intransitivo, mas pode ser usado transitivamente como objeto direto. De acordo com Celso Pedro Luft:

Certos verbos intransitivos podem usar-se transitivamente, como objetos diretos. Consiste essa transitivação em devolver o conteúdo de um verbo intransitivo apondo-lhe um substantivo da mesma raiz (cognato) ou somente da mesma significação (objeto direto interno ou intrínseco). Por exemplo viver uma vida pacata. Morrer (de) morte natural. Morrer (de) morte macaca (desastrada, violenta), morrer de morte desastrada. Sonhar sonhos cor-de-rosa. Chorar lágrimas de sangue. (LUFT, C. P, 1997, p. 90.)

Esta explanação do gramático explica os últimos versos que afirmam: sobre o percurso completo / de um verbo in- / transitivo, e, ironicamente, o povo deste país quer mesmo é viver uma vida pacata e morrer (de) morte natural; não quer morrer (de) morte violenta e quer sonhar sonhos cor-de-rosa para esquecer as lágrimas de sangue da sua história.

Nos poemas desta terceira passagem / movimento estação – Árido cantável encontramos poemas marcados pela idade da razão do artista. Aqui, a experiência acumulada ao longo dos anos é apresentada através da sua ária que canta a aridez dos homens de coração seco, estéril e que transformam o mundo num sertão, num desertão longe da brandura e da sensibilidade que caracterizam as veredas de um ser. Através de poemas como “O guarda” (p. 101), “A vítima” (p. 103), “O comentário” (p. 105), “Notícia comum” (p. 107), “Ainda é noite” (p. 109), “Casal servo-croata” (p. 111), “A remissão do parto” (p. 113 / 114), “O pão nosso” (p. 115), “As cenas do nosso dia” (p. 118-119), “Prenúncio” (p. 121), “A variação do caso” (p. 123), “Somália” (p. 131 / 132), “As variações do ser” (p. 151 / 152), entre outros, Nequito, lembrando Guimarães Rosa, amplia o conceito de sertão: o sertão está em toda parte… sertão é do tamanho do mundo… sertão é uma esfera enorme. Também para Manoel Bueno Brito, sertão não é apenas um lugar ermo, longínquo, os gerais de Minas, Goiás, Mato Grosso, Nordeste, Amazônia, Brasil; o sertão é onde falta amor, solidariedade, compreensão, sabedoria, espiritualidade, sensibilidade, esperança e uma luz que alegra a humanidade.

O autor de Candeia de canto também enfatiza a dificuldade das travessias existenciais, porque viver é muito perigoso, viver é um descuido prosseguido, ainda a lembrar o criador de Grande Sertão: Veredas. Desta maneira, a poesia de Nequito revela também que a travessia do ser (tão) existencial é muito difícil, como pode ser observado em “As variações do ser” (p. 151).

Se plácido

se cálido,

de impávido

a ávido

e árido;

…………………

(p. 151)

Neste poema, o criador experimenta (as várias ações do ser, excêntrico), porque expõe as variedades de uma existência excêntrica e centralizado em si mesmo, narcisista, egoísta, detentor de um ser (tão) existencial. Este ser questiona as várias possibilidades de qualificação, como pode ser visto no fragmento acima. Se sereno, tranquilo, sossegado, brando e pacífico ou se ardente, fogoso e ainda astuto e sagaz. Outra possibilidade estaria em ser intrépido, afoito, destemido, ambicioso, avarento e seco, sem humanidade.

Outra possibilidade seria ser:

se célebre

se lépido,

de leve

a ledo

e fértil;

(p. 151)

Nesse fragmento, o ser dança para outro lado: a posição do brilho, da luz, da alegria, do júbilo, da leveza e da fertilidade das veredas. Depois, oscila de novo para a dúvida da posição:

se lírico

se rígido,

de dispare

a frígido

e ríspido;

(p. 152)

De novo a antinomia do homem pêndula nos contrastes da forma de ser. E o poema dança de um lado a outro todas as variações de um ser que esquece o mundo e navega através de sua nave exótica, sempre aéreo esquecido do mundo e da existência dos outros homens que não têm suas existências-reconhecidas através das variações do ser, mas das variações do caso:

A variação do caso

dá a vária ação do caos

e acaba na avaria do saco

(cheio)

O caso dos silêncios

combinados nas trevas

como o caos da ordem

urdida em segredo

enche o saco

saturado da espera;

arma o soco

desferido na pedra

trama o saque

no rastro do homem

fíca a soca seca

da fome

saque / a / dor da vida.

(p. 123)

Neste poema pode ser observado o trabalho semântico em torno do próprio título “A variação do caso”. Nas duas primeiras estrofes, depois de apresentar o mote do texto, aparece um tom de ironia ao expor que, neste ato o efeito de comentar os acontecimentos em pequenas notícias de jornais leva os envolvidos nos fatos à situações caóticas e perturbadoras. Se de um lado, uma notícia maliciosa traz dissabores aos sujeitos da vária ação, o silêncio também pode ser caótico, pode causar danos, inundar travessias existenciais que tentavam sobreviver ou lutavam por algum tipo de reconhecimento.

Nas últimas estrofes, aparece a explosão desse ser que no jogo da vida desfere socos contra as dificuldades, trama saques mirabolantes para sobreviver e contornar os perigos e as intempéries das dores do mundo. Portanto, o poeta filosofa sobre os perigos da travessia existencial com suas variações, casos, inundações barulhentas ou secas silenciosas. As dores do mundo surgem dos extremos, das antinomias dos acontecimentos que variam em torno da existência. Se houver muitas manifestações de ideias acerca de uma pessoa, os pronunciamentos exagerados sufocam aquela vida. Se não contiver nada sobre a presença de um homem, se sua existência for nihilizada pela sociedade, esse ser pode se angustiar neste vazio. Daí a necessidade de jogar com perspicácia e driblar as dores da vida dependendo da variação do caso.

O poema “As Cenas do Nosso Dia” comprova a preocupação de Nequito em revelar o homem e a sua existência marcada por perigosas travessias, contrastes sociais, injustiças e sensações desagradáveis ou penosas. Este poema é dividido em três partes: As preferências, O anúncio e Um olhar comprido e maduro:

Ali, por aquela porta,

onde se espera a hora comum

qualquer um não passa:

só entra gente boa

persona grata.

Essas figuras graúdas,

bem comidas

e rendas urgentes,

as claras e esclarecidas

preferidas

até nem entram

– adentram.

……………………………

(p. 117)

O poema descreve umas figuras graúdas, bem alimentadas, possuidoras de muitos bens de fortuna, que auferem grandes rendimentos, que possuem opulência, são esplêndidas, são faustosas, são magnificentes. Estão contentes, felizes e satisfeitas. Porém, por outro lado, está uma pessoa pessoinha:

Já pessoa pessoinha,

essa de roupa puída

(…)

o pardo-escuro

preferido

de rosto marcado

e olhar baixo

jeito de saldo negativo

ar de “será que eu posso”

esse não entra.

…………………………….

(p. 117)

O fragmento acima descreve um sujeito desprovido do necessário, desprotegido, digno de compaixão. É um pobre diabo de roupa puída / e nódoa suspeita / de hálito ácido / e cheiro curtido… de rosto marcado. É um indivíduo de pouca importância para a sociedade que, além de penar a sua estreiteza de posses, sofre as consequências das opiniões preconceituosas ou sentimentos desfavoráveis e concebidos antecipadamente que julgam os homens pelos bens e pelas roupas que possuem. Esta atitude discriminatória incondicionada contra as pessoas de classes sociais inferiores está explicitada na atitude do guarda que do alto da sua farda parda e de sua arma, a sua segura autoridade pesando na cintura, imagina poder julgar e condenar a todos os desfavorecidos:

– Não é hora!

diz o guarda

da farda parda

na altura

de sua segura autoridade

pesando na cintura.

E a pessoa pessoinha

vai embora ou “espera!”

na ordem bem vigiada

da fila de cada dia

a hora que não chega

a porta que não abre.

……………………………….

(p. 118)

O texto acima exprime a humildade deste ser excluído da sociedade que, consciente da sua nihilização, vai embora ou espera por uma hora de ter o seu clamor e necessidade atendidos. É preciso saber esperar, a sociedade tem as suas preferências: primeiro são os ricos, os poderosos; depois de muita demora, adiamento e dilatação de prazo, os menos favorecidos pela sorte.

A segunda parte deste poema, denominada “O anúncio” conduz o leitor a averiguar outros caos desta aparente ordem social:

Entrementes,

entre mentes pre-

ocupadas

com o saldo pós-

carnaval,

o carregador de placa come

alheio e solene

sua marmita parca

“compram-se falências

e apertos de qualquer tipo

por qualquer preço”.

Lá do alto,

por trás da cortina,

o olhar agudo da ave de rapina

espreita

os contratempos da ressaca

…………………………………..

(p. 118)

Os versos acima cumprem o objetivo de iluminar o leitor no sentido de que reconheça e examine os fatos do cotidiano de um saldo pós – / carnaval. Nos restolhos das festas carnavalescas é comum e corriqueiro registrar as cenas expostas neste poema: de um serviçal devorando o seu escasso e sofrível alimento em meio a belíssimos carros alegóricos, fantásticas testemunhas do sonho do dia anterior. Hoje, para o carregador de placa só existem os sobejos da festa, o cansaço do peso da organização e as ruínas de fantasias misturadas com os restos de sua marmita, tão amassada quanto a sua vida.

Depois de toda a festa, aparecem os saldos, quase sempre, negativos e carregados de apertos de qualquer tipo, anúncios e vendas por qualquer preço. Uma quantidade de ruínas que se debatem debaixo de escombros de dívidas, enquanto do alto / e por trás da cortina, aves de rapina espreitam esses destroços com satisfação e certos da sua sobrevivência.

A terceira parte de “As cenas do nosso dia” é nomeada um olhar comprido e maduro:

Ali do lado,

um menino de rua,

com seu olhar comprido e maduro,

toma as medidas do mundo

e faz o destino das fortunas:

vai imaginando os cheiros

já trama bancos e banquetes

planeja sabores na saliva

Mas nesse tempo

que não passa

o jeito é beber água da praça

na palma da mão

e depois,

ali num canto,

cheirar uma cola compassiva.

(p. 119)

Este poema medita a respeito de uma cena do nosso dia-a-dia, dolorida e trivial: um menino de rua, faminto de uma vida digna. Dos seus olhos desejosos resplandece a madurez que a dura vida passo a passo vai produzindo. Um olhar comprido e maduro é o legado dessa existência perigosa e severa. Daí, só resta sair do sonho de banquetes e sabores e mergulhar nas águas da praça e no perfume acre e alucinativo da cola e esquecer o sol, a luz, a vida e mergulhar na noite, nas trevas, na morte.

O eu poético traduz as dores da existência dos seres marginalizados. Sua poesia ilumina todos os cantos do mundo e guia os homens para o lugar cheio de raciocínio, equilíbrio, paz, humanismo, ares carregados de amor à natureza, aos homens, à arte e a existência do belo, da vida, da poesia.

4.4. Sertão, veredas, vivência e poesia

O autor de Candeia de canto, proseando poeticamente sua autobiografia, em pleno verão das águas de 1996, assim explicou o seu nome:

Nequito é jeito pequeno de dizer e ser Manoel Bueno Brito. Certo contraste havendo, em vista do considerado físico, a marca pequenitiva ou apequenamente no apelido vem do costume lá das bandas vertentinas do Araguaia de chamar a algum Manoel de Neco (Mane, nem se fale). Se mineiro fosse, era mais um Nequinha, como uns amigos meus assim chamados. Em goiano sendo, Nequito fica bem, se salva o parentesco com os mineiros irmãos antigos, paulistas embandeirados, ou aqueles navegantes passados nos caminhos dos mares. Se pega bem essa graça ao ser lembrada, ganhe tempo e permaneça, enquanto vá deixando um bom sinal e se bem lhe vai servindo, que pra mais ou diferente, embora pese, pouca vale. (p.157)

Era uma vez um ermo brasileiríssimo, onde Saci brincava de noite nas encruzilhadas. O ano era 1941 e o mês de maio fazia do sertão veredas. Foi por esse tempo de festa, que nesse lugar tão longe e tão goiano, nasceu o poeta Nequito, exatamente no município de Orixás, hoje Mozarlândia – local denominado Água Fria, perto do Rio Tesouras. Foi por essas águas que o poeta cresceu. Trabalhou como lavrador, peão de fazenda, mergulhou pelo sertão conhecendo seus mistérios e dificuldades, descaminhou por aqueles ermos na lida, até que as luzes do saber brilharam mais fortes do que as intempéries daqueles tempos. Depois foi comerciário, em Baunilha, hoje Nova América(GO).

O lume do saber brilhou mais intenso em Itapaci, quando Nequito fez o primário, o ginásio e secundário no grupo escolar daquela cidade. O estudo era combinado com o trabalho. Foi empregado do comércio e o desejo de iluminar o mundo se tornou uma realidade quando começou sua carreira de professor. funcionário da Biblioteca Pública da Prefeitura Municipal de Itapaci e da agência dos correios de Itapaci e da Cooperativa de Crédito Rural.

Ainda em Itapaci fez Curso Primário, Grupo Escolar Estadual (1953); Curso Normal Regional (Ginásio), no Colégio Assunçã (1957); Curso de 2º Grau (1963). Cursos (3) de formação para o Magistério, pela CADES: habilitação como Professor de Geografia, Português e História.

Para realizar seus ideais era preciso muito mais do que um curso secundário, deixou Itapaci e Goiânia foi um novo rumo na vida do professor Manoel Bueno Brito. formado em Letras Modernas (Francês), na PUC-GO (1967). Mestrado: Mestre em Filosofia, pela UFG. Em 1964, era calouro na Faculdade de Filosofia e Letras Modernas (Francês), na PUC Goiás e as trovoadas das águas deste ano não intimidaram este homem que pensava nas letras, no magistério e num futuro ensolarado e primaveril. Em 1967 concluiu o curso universitário. Posteriormente fez Mestrado em Filosofia, pela UFG.

Por esse tempo, exerceu o magistério no Lyceu de Goiânia, na Escola Técnica de Comércio de Campinas e no Colégio Assunção. Entre 1966 a 1970, navegou pelas letras como Professor de Língua e Filologia Portuguesa, na Universidade Católica de Goiás, hoje na (PUC-GO) como professor universitário. Na Universidade Federal de Goiás, foi catedrático de Teoria Literária, Língua e Literatura Portuguesa 1968 a 1992 e exerceu Cargo de Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL.

Publicou, ao longo dos anos, os livros didáticos: Metodologia do Ensino de Português – Editora Oriente – 1971; Linguagem Básica e Leitura Sistemática – UFG – 1984. POESIAS: Candeia de Canto – UFG – 1997 (Prêmio Ribeiro Couto – UBE, RJ); Viagem da Tarde – PUC/Editora Vieira, 2007. PROSA; A Serra no Vão dos Rios (ficção) – UFG – 2018 e Artigos na revista Fragmentos de Cultura (Filosofia) – PUC-Go; Crônicas em O Popular.

Nos ribombos das eleições de novembro de 1986 foi candidato a Deputado Federal Constituinte. O caminho da poesia foi iluminado diuturnamente por sua Candeia de canto que, acesa em 1989 obteve boa aceitação da crítica. Em 1997, recebeu o prêmio Ribeiro Couto (especial do júri) da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Em 1999, a editora da UFG publicou dessa obra.

Hoje, Manoel Bueno Brito é professor aposentado. Reside na poesia, na Filosofia, e na simplicidade goiana que demonstra um certo parentesco com mineiro, por falar pouco, demonstrar uma timidez, mas produzir obras carregadas de profundidade e sensatez. Nequito é um poeta que nasceu no sertão, atravessou veredas, atravessou águas turbulentas, mas soube transformá-las em águas poéticas e cristalinas que reluzem como as candeias de cantos daquelas casas sertanejas.

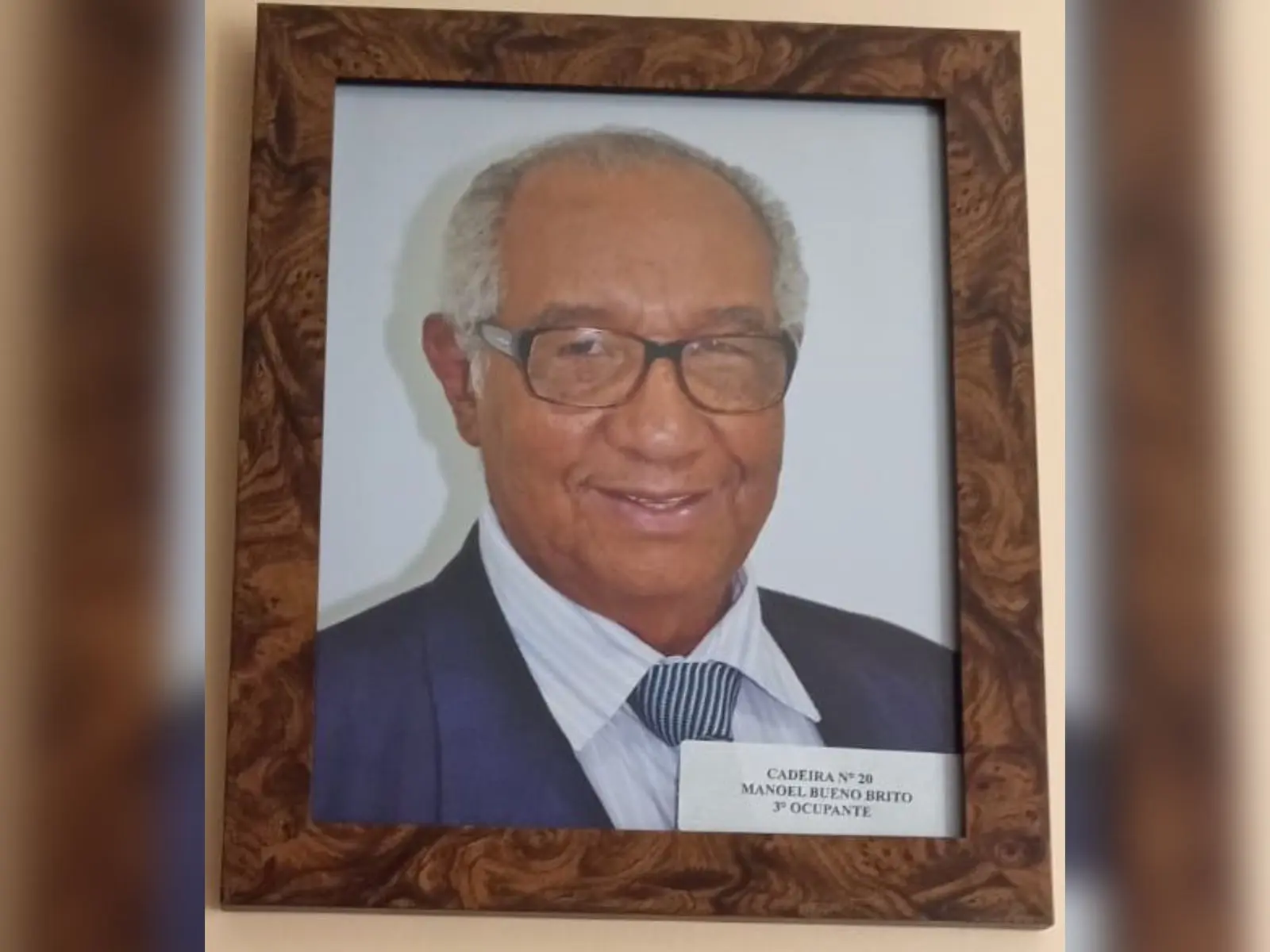

O poeta Nequito é um senhor da poesia de Goiás. É esposo, pai de três filhos, homem dedicado ao trabalho, à pesquisa e à arte literária, para júbilo da cultura goiana e membro da Academia Goiana de Letras eleito em 4 de outubro de 2018, para a Cadeira (Cadeira n° 20), antes ocupada de José Mendonça Teles.

ENTREVISTA

Junho de 2020

ENTREVISTA visão de Manoel Bueno Brito (Nequito) AGL, Cad. nº 20

1.Como a poesia nasceu em sua vida?

De verdade, não lembro como. Mais ou menos, foi do jeito do meu próprio nascimento: dei trabalho, quase não nasci, se não fosse “a cantilena de uma índia velha”, que “me chamou à luz” e “seu azeite santo me ungiu no tempo, para milênios de paz…” (Candeia de canto), sendo que só aí ela se enganou, não por ela, mas porque os psicopatas, donos do mundo, como se inventassem a vida para o mal e a morte, não deixam. Então, a minha poesia quase não nasceu, e sei que teve vida curta o que de prematuro cometi na área. Não terá sido um fato original, vindo em seguida a alguma leitura, um tanto de imitação, portanto. Assim, contemplei em chamas, sem remorsos, os primeiros versos da adolescência. Na rota incendiária, deu-se o mesmo com um projeto de quarenta e quatro poemas com os quais ganhei concurso interno da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da UCG, hoje PUC, promovido por Monsenhor Primo Vieira, da AGL, meu professor. Cinzas, porém, deixam rastro. O que é poesia escapa, em algum momento, à vigilância da (auto)crítica. Não depende de vontade. Quando é, levanta-se, até é contra si mesma.

2.Do processo criativo.

Creio não ter o meu processo criativo. Porém, desconfiado, pratico alguns conselhos de autoridades na causa. Por exemplo, a indireta do grande José Saramago, ao observar que, “para o bem da poesia, nem todos os poetas fazem versos”; o de Tristão de Athayde, ao ensinar: “Como sempre aconselhei aos meus alunos universitários, fujam da inspiração. Só escrevam literatura, prosa ou verso, quando não puderem deixar de escrever”; o de Gilberto Mendonça Teles, que vela a sugestão em raro refinamento poético: “Nomear um objeto e mal amá-lo / Ou mal armá-lo numa fôrma /é como cultivar o lado morto / de uma planta ou suprimir a sugestão / que habita o avesso das aves”; o de que “escrever é cortar palavras”, ao lado da contrita recomendação: “Chega mais perto e contempla as palavras”, vindo logo de quem? de Carlos Drummond de Andrade. Para o próprio irretocável Graciliano Ramos, em Memórias do Cárcere, um dos seus livros “saiu tão ruim, pior do que os outros”, “porque está mal escrito. E está mal escrito porque não foi emendado, não se cortou pelo menos a terça parte dele”.

Quanto a mim, ressabiado, sabendo que sou um poeta (muito) menor, levo em conta e acato as sugestões, posto que, até hoje, prazo se esvaindo, me sinto um radar acidental, que tenta registrar, em palavras (quem dera tivesse outro dom de fazê-lo por sons musicais, cores, formas e movimentos esculpidos), algo parecido com uma forma de sentimento do mundo. Juntando isso à inibição de natureza, dou um poema como pronto após cuidadoso trabalho (e não significa estar satisfeito no final, sempre há lugar para um retoque, de modo que, depois, possa até voltar à versão original): escrevo, risco, apago, restauro; troco palavras (imagino-as incomodadas) como se trocam beijos; descarto, esqueço-as, enquanto elas fogem, a descansar no seu mundo, ainda mais por havê-las anciãs, despojadas do extemporâneo, ósseas, lavradas, polidas, vazadas até ao puro cerne; refaço os caminhos que me levaram ao átrio da velha casa (posso chamá-las de volta, um dia desses, na frase que ia deixar um legado de saudade, em verso imprevisto, ou no que, resto dele, podia me seguir a vida inteira); por fim, lembro (jamais descuro) ah! a lusolíngua, fonte de todas as palavras, na infinidade de faces e sentimentos que me foi dado conhecer: a luz e a alegria, a dor e a tristeza (pois não consigo aceitar que apenas cada um é que faz, solitário, a sua hora, se vejo, o tempo inteiro, que o tal do eu sozinho já nasce é sobrecarregado de todos). Mas, em fim, o que pretendo dizer é que o trabalho de fazer um poema, no meu caso, é um longo e acidentado percurso entre a nascente e a foz de um rio, em cujas águas remar vale a vida. E, não raro, como se vê aqui, a gente termina mesmo é por voltar ao ponto onde parece que tudo havia começado. Nosso eterno retorno.

3 – Qual o seu conceito de poesia e poema.

Entendo o poema como a fôrma que tenta capturar e dar sobrevida à poesia – se a poesia se agasalha na fôrma, se aí sobrevive e permanece, o poeta foi bem-sucedido na lavra do poema. O poema seria, pois, uma condição de realização e permanência da poesia. Aí se pode dizer que há o poema enquanto ele contém a poesia. De certa forma, um é a outra. Todavia, pura feição da Liberdade, a poesia pode existir livre do poema, ou é livre para manifestar-se em diferentes formatos e meios da poesis, criação e manifestação do estado poético. Assim, cabe admitir que o poema é formato de lavra técnica, enquanto a poesia é aspecto – e efeito e estado – estético da arte de fazer. Antônio Vieira diria que o escultor burila a peça que esculpe, afila, alisa, salienta, “rasga-lhe os olhos”, até à satisfação plena de a ter criado. Outro bradou, imperioso, que o Davi revivo falasse, como se lhe impusera o sopro criador edênico. Aí legitima-se admitir que a poesia é abstração do poema, que se torna dela o corpo concreto. Em si mesma, a poesia é anterior ao poema, razão por que pode até não se realizar, na falta de fôrma continente fiel, isto é, por carência e/ou deficiência de qualidade dos meios, que seriam como que recursos artesanais de realização. Ela é, pois, antes de tudo, um estado, no início, precedente, depois, simultâneo e decorrente, concretizado, ou seja, posto na ‘aparência’ do poema que a acolha em trato condizente. Então, o poema, na representação verbal ou em outras formas de expressão (papo sem fim, para outros serões), detém a glória de conter e curar, com a luz e a alegria, as dores do mundo.

4 – José Fernandes defendia que “o poeta não nasce poeta ele se constrói diuturnamente”. Roland Barthes, afirmou que “pintores e músicos nascem, mas o escritor faz-se”. Concorda com esses pensamentos?

Concordo, inteiramente. A inspiração por si só é simplória. Sufoca em fôlego curto. O trabalho, sim, pela grandeza do esforço artesanal, é inspirador e, enquanto tal, criador.

5 – A poesia está em alta, temos muitos poetas publicando, escrevendo. Todos querem ter seu lado poeta. Como vê esse modismo.

Vejo com naturalidade, por entender tratar-se de eventualidade correspondente ao anseio de expressão, que não encontra resposta de peso suficiente para situar-se no confronto com as circunstâncias atuais, marcadas por brevidade passageira e primária superficialidade. Tenho isso como um esforço de reação inevitável – quem dera fosse visceral – contra o descaso e o desprezo diante da vida. É, então, atitude, diante de anseio muito humano de cultura, comunicação e expressão. Assim, a poesia é, antes de recurso de desafogo circunstancial, uma força de inigualável poder de humanização e civilização. E, como toda a Arte, ela mesma é portadora da capacidade de indicar direção condizente com sua importância e de construir-se sempre, segundo seu valor histórico, ante a necessidade de manifestação constante do que se pode reconhecer como espírito de humanidade. É isso: sem o caráter impositivo de religiosidade, a poesia atesta, independentemente de grau ou estado, a presença e a exposição do espírito no ser humano. Com isso, ela mesma contém em sua natureza os elementos próprios de qualidade e perfectibilidade, ou seja, seus próprios meios de correção, quanto a intenção, matéria, forma, rumo.

6 – Como é sua visão sobre a poesia contemporânea brasileira.

Não a percebo projetar-se tanto quanto e do(s) modo(s) como nosso povo, mal servido, pede e, então, lhe cabe.

7 – Qual o conselho para os jovens poetas e escritores.

Além daqueles perfilados em 2, transfiro aos colegas de ofício alguns dos Conselhos a um jovem escritor, dados pelo poeta servo-croata Danilo Kiss: “Fique atento para não manchar sua linguagem com o discurso das ideologias. (…) Tenha a consciência tranquila quanto aos privilégios que lhe confere o ofício de escritor. (…) Não se associe com ninguém; o escritor é solitário. (…) Não fique descontente com seu destino, você é um eleito. (…) Não escreva para festas e jubileus. (…) Não escreva para a elite; a elite não existe; você é a elite. (…) Ponha para fora quem afirmar que em Auschwitz só se exterminaram piolhos e não seres humanos”. (Folha de S. Paulo, 28/11/1986, apud Manoel Bueno Brito: Linguagem Básica e Leitura Sistemática. Editora UFG, 2ª Ed., 1986. Tr. Cássia Rocha. Goiânia-GO).

Quanto a mim, em vez de conselho, ainda mais depois desses aí, faço apenas modestas sugestões que, como no caso do ‘chover no molhado’, não me comprometem, além de que a ninguém vão atrapalhar: ler e ler; antes e depois de ler, ler; ler descansado, ler para descansar; ler para a criança, ler para o velho; ler para que ninguém precise roubar livros; ler para o senhor e onde ainda haja o escravo; ler para o analfabeto e ouvir o que ele teria a dizer sem ter lido, ou se pudesse ter aprendido a ler; enquanto isso, estudar nossa Língua Portuguesa, buscar e receber bem em casa arcanas palavras esquecidas; tratar o idioma, de nossa identidade histórica, cultural e política, e de nossa Literatura, com reverência e engenho, de modo que “Cantando (a) espalharei por toda parte”, embora modestamente, pois que, como no meu caso, sei que “a lyra tenho destemperada e a voz enrouquecida”.

8 – Quais os poetas e escritores que influenciaram sua poesia.

Escritores, poetas, influências: Luís Vaz de Camões, Fagundes Varela, Castro Alves, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Gilberto Mendonça Teles, Antero de Quental, Fernando Pessoa, Cruz e Sousa, Artur da Távola, Walt Whitmam, T. S. Eliot, Jorge Luís Borges, Pablo Neruda, além de outros. José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Bernardo Élis, Carmo Bernardes, Cyro dos Anjos, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Nélida Piñon, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa; Antônio Vieira, Alexandre Herculano, Eça de Queirós, José Saramago; Alexandre Dumas, Émile Zolá, Honoré de Balzac, Marcel Proust; John Steinbeck, Ernest Hemingway, Somerset Maugham, Charles Dickens, Walter Scoth, Arthur de Conan Doyle, James Joyce, John Milton, Leon Tolstói, Fiódor Dostoievski, Virgil Georghiu, Vintilia Horia, Gabriel Garcia Marquez, Mário Vargas Llosa, Miguel de Cervantes.

Influências improváveis, possíveis, incertas, que, acho, eu não tinha mesmo era caixa para guardar tantos tesouros. Consola aprender que a leitura é coisa que não se guarda, mas de esparrama. Diluídas, bem ou mal aproveitadas as influências, a questão é ser terreno, solo, semente e semeadura. Entretanto, de tudo, ou de quase tudo, o mínimo que tenha colhido, somado, há de ser sempre um privilégio.

9 – Como o professor convive com o contista e com o poeta, existe uma consubstanciação entre eles (o profissional e o artista da palavra) em sua obra?

Vejo que os dois se entenderam naturalmente. A palavra foi tratada com cuidado profissional. Não me apresentava como poeta, e custei a admitir que o fosse. De vez em quando, cometia algum poema, que escondia, até que fui redescoberto por Emílio Vieira e Darcy França. Eles me convenceram a publicar o Candeia de Canto. O impulso veio de vê-lo na Coleção Vertentes, da UFG, e, em seguida, de receber o prêmio especial do júri do Concurso Ribeiro Couto, conferido pela UBE-RJ, em 1967. Falei em redescoberta, pois a descoberta, bem antes, deve-se Gilberto Mendonça Teles, que me apresentou em A Literatura em Goiás. Mas, de fato, até hoje, não me passa pela cabeça que seja um “artista da palavra”. Ocorre que faço, com frequência, um transporte do texto em prosa, especialmente o voltado para a compreensão – sem isso de vaidade, aí está em seu mundo o professor, o qual acha que a compreensão é, toda ela, base da poesis, a clara luz poética criadora –, para o texto poético, em verso. E assim constrói-se a transição da extensão, na prosa, para a tensão, na poesia.

Nesse trajeto, tendemos a, na prosa literária, evitar a impostação retórica, a não ser como elemento da ironia metafórica, literária, se ela se integra aí, natural e intencionalmente. Tentamos – lente, prosador e poeta – chegar à prosa e poesia em termos menos previsíveis e evidentes, explorando, embora ainda de modo tímido, o alcance de oportunidades que a língua proporcione e, não raro, a linguagem literária demanda, às vezes uma aparente transgressão, uma expansão de conceitos, a ocultação de evidência cuja falta o leitor pode suprir, e assim por diante.

Reconheço, então, ser pouco condescendente com o leitor de Literatura: não quero lhe oferecer a “leitura fácil”, no sentido da apreensão superficial, para efeito passageiro, que, na verdade, também não atrai quem não gosta de ler. É o caso até de se perguntar a esse leitor quantos livros de leitura fácil teria ele lido ultimamente. Ao contrário, desejo atrair o leitor para a releitura, tal qual acontece com quem monta quebra-cabeças, ou resolve palavras cruzadas, interessantes e mais atrativas se um pouco mais enigmáticas. Não se trata do difícil pelo difícil, para embaraçar, mas do divertidamente desafiador, que estimule a atenção e o gosto de descobrir. Parece que foi Ítalo Calvino quem disse que “melhor é ler um bom livro cinco vezes do que ler cinco livros”. Professor na UFG, meus alunos e eu experimentamos essa prática, por exemplo, na leitura de O Amanuense Belmiro, de Cyro Versiani dos Anjos, sem número predeterminado e fixo de vezes, a não ser, claro, a primeira, da leitura geral, e uma segunda, da “leitura crítica anotada”, que acabava por causar outra(s) leitura(s), a gosto, ou “necessidade”, do leitor. Bom era ouvir alguém dizer que, ao ler de novo, parecia ler outro livro. Quantas vezes leremos de novo Machado de Assis e nos comoveremos diante da riqueza inexplicável e inesgotável de sua criação? E o Grande Sertão: Veredas, quantas leituras nos dará, do fim para o começo, entre o meio e o fim? A primeira visita breve, superficial e incompleta ao grande livro. Depois, a retomada de obra cuja fama transpôs eras e fronteiras, para sair da lenda individual e referir-se à ampla história e à totalidade da cultura humana. Quem já (re) leu, o todo ou por partes, Os Lusíadas, para ver quantos mares ainda há por navegar? E o Dom Quixote, em busca de lições para a vida inteira? Enfim, preferimos a criação literária a gerar perguntas, interações, comentários, não a emudecer, às vezes em nome da “clareza”. De alguma maneira, praticar alguma “transgressão” criativa, que não viole os fundamentos estruturais do nosso idioma. É esse o caminho do domínio indispensável da norma gramatical básica, passando pelo desenvolvimento do texto lógico, crítico, a seguir pela prosa literária da ficção, para chegar à poesia, em cuja seara a linguagem passou por aquela mudança da extensão para a tensão. Ou seja, de muitas para poucas palavras, ou para nenhuma palavra, quando, como no provérbio, se entende que “ou se deve estar calado, ou dizer o que valha mais do que o silêncio” (provérbio chinês). [desculpem se as considerações atravessaram a linha e foram além do ponto de chegada]

10 – Deixe aqui uma frase ou um poema sobre:

a) A Família

Abrigo, em ambiente de composição dos gênios, dos afetos, do humor, do amor sem egoísmo, do respeito sem tirania, no aprendizado da vida. O mais velho ensina ao mais novo, e vice-versa (o).

b) A Poesia

“… cheiro que exala

e deixa plena dos sinais de suas mãos

a sala (em afinações que só você ouve)”. (Viagem da Tarde)

c) Os Livros

Os velhos,

sem sorte, asilados nos fundos da casa.

Os presos,

sem luz,

asfixiados atrás do vidro.

Os coloridos,

de véspera,

pintados no olhar da criança

Os encantados,