A arte da Palavra e a renovação da poesia pela forma e pela linguagem da Terceira Fase do Modernismo Brasileiro

05 outubro 2025 às 15h44

COMPARTILHAR

Maria de Fátima Gonçalves Lima

Escrever é estar no extremo de si mesmo.

Como um ser vivo

pode brotar

de um chão mineral?

Um galo sozinho não tece

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos

João Cabral de Melo Neto

A chamada geração de 30 ou segunda geração do Modernismo foi marcada pela poesia politicamente engajada, a tematização que realçava problemática existencial, a linguagem mais simples e direta com a finalidade de conscientizar os leitores sobre as coisas da vida e do mundo.

A partir de 1945, os artistas da palavra aderem à ideia da necessidade de renovação, principalmente no que diz respeito às convicções estéticas sobre a restauração das formas poéticas que valoriza, o rigor formal (semânticos, estilísticos), da emoção lírica e beleza poética e erudição, do vocabulário, a reabilitação do soneto, numa visão denominada “neoparnasiana”. João Cabral de Melo Neto é poeta exato, preciso, em cujos versos, não falta ou sobra nenhuma palavra. E, sem dúvida, influenciou vários outros poetas brasileiros e é o maior representante dessa geração.

Vida e obra do Poeta das Palavras

O poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto (1920-1999) nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920, filho de Luís Antônio Cabral de Melo e de Carmem Carneiro Leão Cabral de Melo, irmão Evaldo Cabral de Melo e primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freyre. Viveu infância entre os engenhos da família nas cidades de São Loureço da Mata e Moreno. Estudou até concluir o secundário no Colégio de Ponte d’Uchoa, dos Irmãos Maristas Colégio Marista, no Recife. Leitor voraz, lia tudo o que tinha acesso, na casa da avó ou no colégio. Em 1938 frequentou o Café Lafayette, ponto de encontro de intelectuais que residiam no Recife. Dois anos depois a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, mas a mudança definitiva só foi realizada em fins de 1942, aos vinte e dois anos. Também neste ano publicou o seu primeiro livro de poemas – Pedra do Sono.

Nessa obra, duas tendências já eram predominantes em sua poesia, e que guardavam as sementes de obras futuras: o consciente afastamento do “eu”, que o faz distante de uma poesia confessional e pessoal, no dizer do próprio poeta, Eu penso o poema, Eu me anulo me suicido, ou Saio de meu poema / como quem lava as mãos (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.93); [1] e a tendência de criar atmosferas, aproximando-se do clima onírico proposto pelos surrealistas, mas escapando do automatismo deles: Esta folha branca / me proscreve o sonho (Idem p.93). Sobretudo a primeira dessas características se perpetuou na obra do poeta, excessivamente preocupado com a objetividade, com o concreto, com o real do poema.

Em 1941, João Cabral participou do Primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo Considerações sobre o poeta dormindo:

É o fato de estarmos adormecidos que dá ao sonho aquelas dimensões, aqueles ritmos de escafandristas às coisas que se desenrolam diante de nós. Aquelas distâncias, aqueles acontecimentos nos quais não podemos intervir, diante dos quais somos invariavelmente o preso, o condenado, o perseguido. Contra os quais não podemos de nenhum modo agir.

Não sei se será adiantar-se demais pelo terreno do “literário”, dizer que é possível reconhecer em todos esses elementos que compõem o clima do sonho, esse clima que como o da poesia, é um clima de tempestade, uma imagem da própria aparência do homem adormecido. Ambos: os acontecimentos do sonho e o homem adormecido, profundamente marcados pela presença mesma do sono, essa presença que não é de nenhum modo, apenas a ausência de nossas vinte e quatro horas, mas a visão de um território que não sabemos, do qual voltamos pesados, marcados por essa nostalgia de mar alto, de “águas profundas”, para empregar a tradução que Américo Torres Bandeira faz das desconhecidas sensações nele provocadas por uma anestesia de clorofórmio. Como não reconhecer essa presença do sono na atitude do corpo de quem dorme, nessas poses não raro trágicas (irônicas), nas palavras que se quer balbuciar, na fisionomia em que adivinhamos, inegavelmente, os sinais de uma contemplação, e que é sob outro aspecto, um sinal de vida?

(…)

[João Cabral de Melo Neto. Considerações sobre o poeta dormindo. Tese apresentada ao Congresso de Poesia do Recife, 1941]

Em 1945 inscreveu-se no concurso para a carreira de diplomata. Daí por diante, já enquadrado no Itamarati, inicia uma larga peregrinação por diversos países, incluindo, até mesmo, a República africana do Senegal. Em 1984 é designado para o posto de cônsul-geral na cidade do Porto (Portugal). Em 1987, volta a residir no Rio de Janeiro.

Também em 1945 publica O engenheiro, influenciado pela concepção arquitetônica do suíço Le Corbusier, ganha notoriedade, escrevendo poesias que assinalam seu profundo antilirismo, sua frieza e preocupação formal, exercitando o verso que busca retirar a passividade do leitor, solicitado a raciocinar, a deduzir as mensagens do enigma poético.

Dessa forma, João Cabral passa a conceber a poesia do não dar, vai construindo linha por linha um poema-geometria, quase físico, capaz de forçar a inteligência daquele que o irá fruir. A inspiração cede lugar à confecção racional e edificante, e, como diz em “O engenheiro”, enfatizando a luz, a claridade, o ar livre: “A luz, o sol, o ar livre/envolvem o sonho do engenheiro. / O engenheiro sonha coisas claras:/superfícies, tênis, um copo de água”(Idem p.69).

Preocupado com a confecção do poema – estrutural e fisicamente – publicou, em 1947, Psicologia da composição com a Fábula de Anfion e Antiode. Outra de suas constantes surge a partir daí, quando parte em busca de imagens que revelem o quente / seco do deserto, o tratamento duro da pedra. Em sua proposição estética está suposto que há um mundo e que ele é visto pelo avesso, as coisas são construídas a partir de formulações das negativas: “Cultivar o deserto/como um pomar às avessas./(A árvore destila/a terra, gota a gota;/a terra completa/cai, fruto!/Enquanto na ordem/de outro pomar/a atenção destila/palavras maduras.)/Cultivar o deserto/como um pomar às avessas:/então, nada mais/destila; evapora;/onde foi maça/resta uma fome;/onde foi palavra/(potros ou touros/contidos) resta a severa/forma do vazio”(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.97).

Com O cão sem plumas, O rioe Morte e vida severina respectivamente de 1950, 1953 e 1954-55, compõe uma amostragem tríplice da realidade social do Nordeste.

O cão sem plumas (1950) é uma grande metáfora que espelha a contínua luta pela sobrevivência empreendida ao mesmo tempo pelo rio e pela população ribeirinha.

Em O rio (1953), procurou expressar o impacto, o golpe (faca) de saber que no Nordeste a expectativa de vida é ainda menor do que na índia. Distante, pois se encontrava desde 1947 em missão diplomática na Espanha, mas verdadeiramente preocupado com a obscura realidade de Pernambuco, buscou associar a expressão seca, a linguagem direta e reduzida à denúncia. A paisagem presente nesses volumes é a do Nordeste, em especial a do Recife, as águas presentes são as do Capibaribe que, personificadas em O rio, tomam a palavra para mostrar friamente, em uma viagem que vai de sua nascente até o Recife, a miséria que suas águas banham: “Para trás vai ficando/a triste povoação daquela usina/onde vivem os dentes/com que a fábrica mastiga./Dentes frágeis, de carne,/que não duram mais de um dia;/dentes são que se comem/ao mastigar para a Companhia;/de gente que, cada ano,/o tempo da safra é que vive,/que, na braça da vida,/tem marcado curto o limite”(Idem p.132).

Morte e vida severina – um Auto de Natal (1954-55) tem como temática nos seus 1241 versos a vida e a morte. A água que representa um símbolo da vida, aparece na figura do Rio Capibaribe e do mar em 102 referências. Assim, essa obra exterioriza o Capibaribe com suas mortes e símbolos, e o mar com sua vida e renascimento: o Capibaribe,/ como os rios lá de cima, / é tão pobre que nem sempre/ pode cumprir sua sina/ e no verão também corta,/ com pernas que não caminham (Idem p.176). O retirante sonha com o Recife do ideal: Recife, onde o rio some/ e esta minha viagem se fina (Idem p.187). Chegando aos cais, entra em desespero e deseja: caixão macio de lama, / mortalha macia e líquida, / coroas de baronesa/ junto com flores de aninga, / e aquele acompanhamento / de água que sempre desfila/ (que o rio, aqui no Recife, / não seca, vai toda a vida)

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 193). Depois, com o nascimento do menino, o mar transforma-se em poesia e música da vida por meio da figura do recém-nascido. Ambos sintetizam a poesia da vida e das águas: é belo como um coqueiro/ que vence a areia marinha. / (…) – Belo como a última onda/ que o fim do mar sempre adia. / – É tão belo como as ondas/ em sua adição infinita. / (Idem p.200/20l).

A partir da década de 50, as composições de João Cabral oscilam entre duas vertentes: a criação poética, o poema-arquitetura, por um lado; e o enriquecimento da forma e do conteúdo com a vivência do diplomata e o contato com a tradição cultural da Espanha, mas sem abandonar a influência que sobre ele exerce o meio pernambucano. Paisagens com figuras (1954), Uma faca só lâmina(1956), Quaderna (1960) entre outros, atestam o referido comportamento do escritor. Mais do que nunca, porém, sobressai no poeta a necessidade de conceber a poesia de forma plena, maior. E ainda em torno da busca da composição perfeita que estão centradas as preocupações do autor.

Nesse sentido, a atividade literária acompanhou-o durante todos esses anos no exterior e no Brasil, o que lhe valeu ser contemplado com numerosos prêmios, entre os quais – Prêmio José de Anchieta, de poesia, do IV Centenário de São Paulo (1954); Prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras (1955); Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro; Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro; Prêmio Bienal Nestlé, pelo conjunto da Obra e Prêmio da União Brasileira de Escritores, pelo livro “Crime na Calle Relator” (1988).Em 1990 João Cabral de Melo Neto é aposentado no posto de Embaixador.

Em Educação pela pedra (1966), João Cabral reflete a preocupação com o trinômio trabalho-processo de criação formal-simetria entre linguagem e realidade. O poema – gerado como objeto – parte do objeto: são recorrentes imagens que têm como ponto de partida a pedra, o rio, o canavial, o poço, o vento, entre outras, da multiplicidade de sentidos que cada poema objeto pode ter.

João Cabral foi eleito para a ABL em 15 de agosto de 1968 e ocupava a cadeira número 37, que já havia sido ocupada, entre outros, por Getúlio Vargas e Chateaubriand. Recebido por José Américo. Em seu discurso de posse homenageou o jornalista Assis Chateaubriand:

Assim, para compensar o laconismo de um “muito obrigado” e expressar meu reconhecimento de outra maneira, quero dizer que me sinto muito honrado em vir a ser um de vós. E não apenas pelo que cada um de vós representa em nossa vida intelectual como porque a Academia, que vós todos, em conjunto, constituís, é uma de nossas instituições em que se tem mantido mais vivo o respeito pela liberdade do espírito. Daí (e não sei de maior elogio que se possa fazer a um corpo de escritores, homens para quem a liberdade de espírito é condição de existência) meu empenho em declarar que, entrando para a Academia, não tenho o sentido de estar abdicando de nenhuma das coisas que me são importantes como escritor.

Na verdade, venho ser companheiro de escritores que representaram, ou representam, o que a pesquisa formal, no nível da textura e da estrutura do estilo, tem de mais experimental; escritores outros cuja obra é uma permanente, e renovada, denúncia de condições sociais que espíritos acomodados achariam mais conveniente não dar a ver; escritores que, em momentos os mais diversos de nossa história política, têm combatido situações políticas também as mais diversas; escritores que, já acadêmicos, têm julgado livremente a Academia, patronos de suas Cadeiras e membros de suas Cadeiras. E tudo isso sem que a Academia tenha procurado exercer nenhuma censura e sem que a posição de acadêmicos tenha levado esses escritores a qualquer autocensura.” (Trecho do Discurso de Posse, 6 maio de 1969)

João Cabral sempre teve tendências para a elaboração de uma linguagem concisa, elíptica, de acentuada economia de meios e a preocupação de fazer da imagem o núcleo do poema. Essas tendências são definidoras para que permanecem em volumes imediatamente posteriores a Educação pela Pedra: Quaderna (1960) e Dois parlamentos (1961).

Depois de dez anos sem ser editado, publicou em 1975, o longo poema narrativo “Museu de Tudo”, a cartilha do conceber poesia como “facas” em Escola das facas (1987). Em auto do frade (1984) retoma os autos e exalta a figura de Frei Caneca, líder revolucionário que procurava a Independência do Brasil em 1724. Agrestes (1985), Crime na Calle Relator (1987), Sevilha Andando (1987-1993) e Andando Sevilha (1987-1989) são produções instigantes, em que permanece o gosto de fazer do leitor um parceiro a conceber um poema a quatro mãos. Para decifrá-lo, o leitor necessitará recorrer às mesmas imagens, e por meio da faca, da lâmina, da pedra e da água poderá chegar ao encantamento da descoberta

João Cabral de Melo Neto como diplomata, exerceu também o cargo de embaixador no Senegal e na Colômbia. Seu último posto na carreira diplomática foi o de cônsul-geral do Brasil na cidade do Porto, em Portugal, em 1985, quando se aposentou.

A um importante trabalho de pesquisa histórico-documental, editado pelo Ministério das Relações Exteriores, deu João Cabral o título de “O Brasil no arquivo das Índias de Sevilha”. Com as comemorações programadas neste final do século, relacionadas com os feitos dos navegadores espanhóis e portugueses nos anos que antecederam ou se seguiram ao descobrimento da América, e, em particular ao do Brasil, a pesquisa de João Cabral assumiu valor inestimável para os historiadores dos feitos marítimos, praticados naquela época.

Quando faleceu, em outubro 1999, estava com 79 anos e como problemas de visão. Afirmam que, embora ateu, dizia ter medo da morte, sob influência da educação no colégio de padres, na infância, que passavam ideia de inferno. O noticiário, informou que morreu de mãos dadas com sua segunda mulher, Marly de Oliveira, rezando. Partiu deixando cinco filhos e a imortalidade de sua obra, que é um universo comprometido com a poesia, um mundo poético impregnado de pontos a serem descobertos, pesquisados e nomeados, apesar de sua vasta fortuna crítica.

O Cão Sem Plumas – Travessia

Quando um rio corta, corta-se de vez

o discurso-rio de água que ele fazia;

cortado, a água se quebra em pedaços,

em poços de água, em água paralítica.

Em situação de poço, a água equivale

a uma palavra em situação dicionária:

isolada, estanque no poço dela mesma.

e porque assim estanque, estancada;

e mais: porque assim estancada, muda,

e muda porque com nenhum comunica,

porque cortou-se a sintaxe desse rio,

o fio de água por que ele discorria.

João Cabral “Rio sem discurso”

O discurso do rio constitui a matéria objetivada em O cão sem plumas (1950). O eu poético, ao descrever o rio, apresenta imagens como se estivesse de posse de uma lente ou de um instrumento óptico a ser voltado para o objeto da observação. Nessas imagens, as formas vão sendo oferecidas cinematograficamente, uma vez que a capacidade da informação visual é muito mais ampla do que aquelas transmitidas ou assimiladas pelos outros sentidos.

O poético em O cão sem plumas apresenta um sistema de leitura visual da forma do objeto por meio de semelhança, simetria, contrastes: movimento x passividade e ritmo.

O poema formado por quatro blocos ou partes, apresenta as duas primeiras com a mesma denominação: “Paisagem do Capibaribe”; a terceira traz o título de “Fábula do Capibaribe” e a última, “Discurso do Capibaribe”. A primeira é constituída por 15 cenas ou quadros, a segunda por 13, a penúltima por 14 e o último conjunto de imagens possui 9 cenas.

Descortinando as cenas iniciais da paisagem do Capibaribe aparecem analogias que visualizam as relações de semelhança entre coisas que têm alguns traços em comum – o contraste/ passividade x movimento:

§ A cidade é passada pelo rio

como uma rua

é passada por um cachorro

uma fruta

por uma espada.

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.105)

Os objetos observados virtualmente: cidade, rua e fruta representam a passividade, definida como o estado natural de um ser que sofre uma ação sem reagir, é inerte e submisso, não toma parte ativa, não exerce ação. Do outro lado, o rio, o cão e a espada simbolizam o contraste por movimento, que cria a sensação de mobilidade e rapidez. As sensações de movimento são acontecimentos que se dão em sequência, através de estimulações momentâneas, registrando uma mudança do estado estático. Nesse aspecto, as palavras cidade, rua, fruta figuram aquele ambiente de aparência inerte e sem muita vida. O movimento inerente ao rio, cão e espada vivifica a paisagem, acionando o discurso do seu conteúdo imaginal. De acordo com Susanne Langer (1980):

Aquilo que chamamos de movimento na arte não é necessariamente mudança de lugar, mas é a mudança tornada perceptível, isto é, imaginável, de alguma maneira. Qualquer coisa que simbolize a mudança de modo que a nós nos pareça está-la observando, é o que os artistas, com mais intuição do que convenção chamam elemento “dinâmico”. (Langer, S. (1980) p. 70) [2]

A dinâmica é uma ilusão e uma forma de dar vida e sentidos a uma realidade estática. O movimento atrai a visão para a superfície que ele adorna. Diante do que foi apresentado, o rio, o cão e a espada vão compor um artifício visual para expressar com certa “estranheza”, “transparência”, ou ainda, “autonomia”, um ambiente mundano. Para criar a impressão de “alteridade” diante da realidade, o eu lírico registra imagens marcadas por um ar de ilusão, como se estivesse entre o sonho e a realidade.

O discurso do eu poético apresenta sua visão sobre a cidade e o rio, numa posição de quem sobrevoa aquele espaço geográfico e, de cima, vê as imagens. A visão se consubstancia numa imaginação formal na qual, a cidade, a rua e fruta (símbolos referentes a elementos estáticos) são passados pelo rio cachorro, espada, (símbolos referentes a elementos dinâmicos) obedecendo a um estado contíguo, numa proximidade imediata e uma vizinhança sêmica e proporcional. A cidade (dimensão maior) é passada pelo rio (dimensão maior); a rua (dimensão média) é passada por um cachorro (dimensão média); a fruta (dimensão menor) é passada por uma espada (dimensão menor).

Maria Lúcia Pinheiro Sampaio, em sua tese sobre os Processos retóricos na obra de João Cabral de Melo Neto (1978), [3] tendo como suporte uma terminologia e uma conceituação adquirida na abordagem da Linguística, faz uma explanação sobre os principais recursos retóricos utilizados por Cabral. Seu trabalho, estruturado em três partes, acompanha a classificação das figuras confiada ao Grupo de Liège. Na parte, nomeada por metassememas, a autora explicitou vários estilos de metáforas, a prosopopeia, a imagem e o símile. Embora, a proposta deste estudo não seja, necessariamente a análise dos processos retóricos, nesta investigação sobre o objeto do olhar em O cão sem plumas seguem alguns procedimentos de construção da metáfora que dão suporte à imaginação formal.

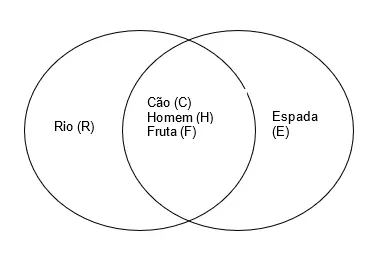

Este processo conduz ao exame do próprio conceito da metáfora do grupo de Liège, (citado por Maria Lúcia Pinheiro, 1978) que parte das teorias de Pottier e Greimas para conceituar a metáfora como uma modificação do conteúdo sêmico e não uma simples substituição de sentido. Esta modificação resulta da conjunção de duas operações básicas: adição e supressão de semas. Destarte, a metáfora é composta por um termo de partida (R), um de chegada (E) e um intermediário (C, H e F) que marca a interseção entre os dois termos. No poema em análise esse procedimento metafórico pode ser esquematizado da seguinte forma):

O Rio é o primeiro comparativo dessa travessia, logo é o ponto de partida (R); A espada aparece na última comparação, é o termo de chegada (E); Entre comparação da passagem do rio e a passagem da espada por dentro da fruta, um cachorro (homem) passa pela rua. Neste centro de convergência, na passagem do meio, mora a metáfora. Desta maneira, o cachorro que, ao mesmo tempo, reproduz a ideia do rio e do homem, retrata também a imagem da espada que corta e fere mortalmente, descortinando aquela matéria/ objeto do olhar dos donos do poder. Essa intrincada construção imagética representa a metáfora e a imaginação formal que, alquimicamente, na ótica do poético, funde os semas do rio, ao cachorro, ao homem, à espada, ao discurso, ao olhar de quem tem sensibilidade.

Por conseguinte, entre o rio e a espada está a metáfora, isto é, todas as semias do cão sem plumas e suas alusões, trazidas pelos símiles:

§ O rio ora lembrava

a língua mansa de um cão,

ora o ventre triste de um cão,

ora o outro rio

de aquoso pano sujo

dos olhos de um cão.

§ Aquele rio

era como um cão sem plumas.

Nada sabia da chuva azul,

da fonte cor-de-rosa,

da água do copo de água,

(Idem p.105)

Este comportamento metafórico exercitado nessa construção literária denomina-se – metáfora “in absentia”. Tal designação é motivada pelo fato de aparecer, afastando do correspondente, no código, o termo substituinte ou irreal, isto é, aquele que sofreu modificações na estrutura sêmica. Essa metáfora é chamada também de “pura” ou “de primeiro grau”, ou ainda a verdadeira. Assim, segue-se as teorias do grupo de Liège, quando este teórico garante que “uma metáfora, por exemplo, somente é percebida como metáfora, quando ela remete ao mesmo tempo ao sentido próprio e ao sentido figurado e, portanto, é realmente a relação norma-desvio que constitui o fato de estilo e não o desvio como tal.” (J. Dubois et alii, 1980, p. 22). Sobre a redução desse desvio Jean Cohen (1969) nos lembra que:

A metáfora não é o desvio, mas surge da redução deste. A norma e a redução do desvio se situam no plano paradigmático, ao passo que o desvio em si está no plano sintagmático. A impertinência de sentido criada pela metáfora é uma violação do código, que resolve esse impasse, reduzindo a impertinência e se reestruturando, ao aceitar que o lexema provocador do desvio modifique sua estrutura semântica, passando do sentido próprio (dado pelo código) ao sentido figurado (criado pelo autor). (p. 127). [5]

Partindo dos preceitos apresentados sobre a metáfora, pode-se afirmar que o rio Capibaribe, pela relação analógica dos traços comuns entre um pobre animal, lembra a língua mansa, o ventre triste, os olhos de um cão sem plumas, que nada sabia da chuva azul, / da fonte cor-de-rosa, / da água do copo de água / da água do cântaro / dos peixes de água, / da brisa na água (Idem p.105); ou ainda, um indivíduo que foi zoomorfizado, niilizado, que perdeu a essência:

Entre a paisagem

(fluía)

de homens plantados na lama;

(…)

§ Como o rio

aqueles homens

são como cães sem plumas

(um cão sem plumas

é mais que um cão saqueado;

é mais

que um cão assassinado.

(…)

§ Mas ele conhecia melhor

os homens sem pluma.

Estes

secam

ainda mais além

de sua caliça extrema;

ainda mais além

de sua palha;

mais além

da palha de seu chapéu;

mais além

até

da camisa que não têm;

muito mais além do nome

mesmo escrito na folha

do papel mais seco.

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.109/110)

O termo rio foi modificado “in absentia”, baseado na semelhança dos semas conotativos entre o termo modificado e o substituído: Aquele rio / (…) Sabia dos caranguejos / de lodo e ferrugem. / Sabia da lama / como de uma mucosa. / Devia saber dos polvos. / Sabia seguramente / da mulher febril que habita as ostras (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.105). Na redução do desvio o termo substituinte sofre supressão de quase todos os seus semas nucleares, substituindo-os pelos semas do termo substituído. Considera-se, portanto, de um lado – o rio; do outro, a espada e, no centro, o cão sem plumas – o homem, que é ao mesmo tempo, o rio e a fruta.

O rio corta uma paisagem que, no poema, é representada pelas partes Paisagem do Capibaribe I e Paisagem do Capibaribe II. Depois, tem a “Fábula do Capibaribe” na qual se observa a cena que a cidade é fecundada / por aquela espada (p.111). Em seguida, “O discurso do Capibaribe” evidencia os estados de consciência ou movimentos interiores daquela metáfora viva que pode ser reconhecida inicialmente pela visualização do seguinte quadro:

A norma (plano paradigmático) – no nível do código

A redução do desvio (plano paradigmático): A metáfora

Essa mudança de sentido ou redução do desvio, no qual se restitui à figura sua unidade profunda, se consubstancia na imagem de um cão sem plumas, porque no plano paradigmático os semas nucleares aludem para uma paisagem, uma fábula e um discurso e, concomitante, os semas conotativos conduzem para significações que encaminham para o despojamento, a miséria, a pobreza, a fidelidade, propriedades inerentes a um animal dessa estirpe.

Entre os semas nucleares e os conotativos, o cão expressa a essência daquele ser que desconhece o que há de belo ou bom na natureza, como chuva azul ou a fonte-cor-de-rosa (p. 105). Somente sabe do mundo cão dos caranguejos / de lodo e ferrugem (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 105), por exemplo. O cão sem plumas expressa a forma daquele mundo que:

§ Abre-se em flores

pobres e negras

como negros.

abre-se numa flora

suja e mais mendiga

como os mendigos negros.

Abre-se em mangues

de folhas duras e crespas

como um negro.

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.106)

A forma aqui assenta o significado que Bergson conferiu a essa palavra, como sendo “um instante de uma transição”, ou seja, uma espécie de imagem intermediária da qual se aproximam as imagens reais em sua mudança e que é pressuposta como “a essência das coisas”. Nicola Abbagnano (1998), a respeito dessa concepção de forma acrescenta que esse raciocínio de Bergson “aproxima-se do sentido com que essa palavra é usada por Hegel, como “totalidade das determinações”, que é a essência no seu manifestar-se como fenômeno (Enc., § 129). Nesse sentido, forma é o modo de manifestar-se da essência ou substância de uma coisa, na medida em que esse modo de se manifestar coincide com a própria essência”. (Op.cit. Nicola Abbagnano (1998) p. 469).

As formas da paisagem do Capibaribe foram abstraídas e liberadas de seus usos comuns para serem colocadas em novos usos. Agora agem como símbolos, tornam-se expressivas ao sentimento humano. A primeira paisagem levanta a bandeira do social; a segunda e terceira partes trazem a insígnia do histórico / social e, a última, do discurso do rio e da poesia. Como numa representação dos quatro pontos cardeais ou dos quatro elementos do mundo, o quaternário marca o espaço e o tempo daquele objeto do olhar: visto, alegoricamente, sob ótica de um sentimento animado por um mamífero quadrúpede, carnívoro, domesticado, desprezado, um pobre diabo, um cão sem adorno, reduzido ao nada, aniquilado, absolutamente descrente.

O vocábulo pluma, inicialmente, significa adorno de aves, mas, possui denotativamente outros significados, entre eles: pena de escrever, flâmula, cabos náuticos, macio ou fofo, algodão. No plano conotativo, entre os vários sentidos, pluma significa riqueza, calor, presença; “sem plumas” representa ausência, exclusão, falta, privação, niilismo, negativa (de calor, de humanidade, de riqueza). Na redução do desvio, o termo substituinte tomou a forma da estrutura física de uma paisagem marcada por miséria, lodo, lama e dor de um ser que perdeu sua essência, que foi esfacelado pelos desacertos do mundo. Essa situação trágica transforma-se em uma narração imaginária e artificiosa sobre a cidade, para pôr à vista o próprio discurso e o ser do rio.

Conforme o exposto, O cão sem plumas tem essa função de transmitir a forma, a essência ou substância daquele universo do rio Capibaribe. Em toda a primeira parte da paisagem I, essa forma é reiterada sob a égide do social e existencial do rio como expõem, por exemplo, as seguintes imagens:

§ Liso como o ventre

de uma cadela fecunda

o rio cresce

sem nunca explodir.

Tem, o rio,

um parto fluente e invertebrado

como o de uma cadela.

(…)

§ Como às vezes

passa com os cães,

parecia o rio estagnar-se.

Suas águas fluíam então

mais densas e mornas,

fluíam como as ondas

densas e mornas

de uma cobra.

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.106)

O aspecto social e o espaço físico e ontológico do presente são mesclados ao passado histórico do rio:

§ Ele tinha algo, então,

da estagnação de um louco.

algo da estagnação

do hospital, da penitenciária

dos asilos, da vida suja e abafada/

(de roupa suja e abafada)

por onde se veio arrastando.

§ Algo da estagnação

dos palácios cariados,

comidos

de mofo e erva-de-passarinho.

Algo de estagnação

das árvores obesas

pingando os mil açucares

das salas de jantar pernambucana

por onde veio arrastando.

§ (É nelas,

mas de costas para o rio,

que “as grandes famílias espirituais” da cidade

chocam seus ovos gordos

de sua prosa. /…).

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.107)

Aqui estão reiterados os aspectos da negatividade que não aparecem explicitados na história dos cartões postais ou guias turísticos. Este rio representa uma realidade velada, porque não interessa às salas de jantar pernambucanas/ (…) às grandes famílias espirituais (p. 107), como ironicamente foi exposta a nobreza pernambucana.

Na “Paisagem do Capibaribe II”, o elemento humano é fundido ao rio e ao cão. Aliás, o cão é metáfora do homem que, desprovido de ser e linguagem, tornou-se o objeto do olhar do eu poético. E, nesse conjunto ritmo e imagético dessa paisagem de anfíbios / de lama e lama (p. 108), cada verso flui como as águas pesadas do rio, como o andar dolorido do cão, refletindo a cada passo, a cada ritmo de reiteração cheia de intensidade e desvios. Os versos vão ora oscilando, ora fazendo uma parada num momento de reflexão, obrigando o pensamento a voltar sobre si mesmo para examinar o seu próprio conteúdo:

§ Como o rio

aqueles homens

são como cães sem plumas

(um cão sem plumas

é mais que um cão saqueado;

é mais

que um cão assassinado.

§ Um cão sem plumas

é quando uma árvore sem voz.

É quando de um pássaro

suas raízes no ar.

É quando a alguma coisa

roem tão fundo

até o que não tem).

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.108)

A repetição das fatídicas assertivas produzem uma carga de intensidade e dor e, citando Cohen (1987), “soa como um dobre a finados” (Idem p.211). Entre o silêncio de um verso e outro, de uma estrofe e outra, as imagens do rio, do cão, do homem, da fruta e da espada se misturam “na paisagem do rio / difícil é saber / onde começa o rio; / onde a lama/ começa o rio; / onde a terra / começa da lama; / onde o homem, / onde a pele / começa da lama; / onde começa o homem / naquele homem” (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 110). Deste jogo imagético, nasce a “Fábula do Capibaribe”.

Além das imagens refletidas nas descrições, o discurso agora, traduz as alegorias que, vertidas de reflexões, contam histórias e lendas daquela cidade guerreira: o Recife, a rocha escarpada à beira do mar; o rochedo ou grupo de rochedos nas proximidades da costa do mar e à flor da água e das revoluções. A rocha-capital de um Estado ostenta a bandeira usada na Revolução de 1817. Este estandarte é formado pelas cores azuis e brancas, adornadas pelo arco-íris, uma estrela, o sol e uma cruz. O arco-íris significa a união dos pernambucanos. O azul simboliza o céu e o branco o estado, a paz. O sol representa a força do estado, a fé na justiça. Na magia das imagens poéticas, o rio tornou-se um cachorro/ homem, num mundo cão. Nessa representação, o mar surge como uma bandeira/ azul e branca/ dobrada/ no extremo do curso/ – ou mastro – do o rio (Idem p.111) que pode ser quando detentor da espada da bravura do verbo criador.

A espada possui duplo aspecto destruidor e criador. Ela é símbolo do Verbo, da Palavra. O khitab muçulmano costuma segurar uma espada de madeira durante sua predicação; o Apocalipse descreve uma espada de dois gumes a sair da boca do Verbo. Esses dois gumes relacionam-se ao duplo poder. (…) A espada está também relacionada com a água e como dragão: a têmpera é a união da água e do fogo; sendo o fogo, a espada é atraída pela água. (Chevalier & Gheerbrant, 1990, p. 392).

Nesse sentido, a força do rio está no seu discurso que faz história de vitórias e ações. Apesar de seus feitos, o rio é dominado pelo mar. Aquele representa a fonte, a água; este a força do dragão:

§ o mar com seu incenso,

o mar com seus ácidos,

o mar e boca de seus ácidos,

o mar e seu estômago

que come e se come,

sua carne

vidrada, de estátua,

seu silêncio, alçando

à custa de sempre dizer

a mesma coisa,

o mar e seu puro

professor de geometria.)

§ O rio teme aquele mar

como um cachorro

teme uma porta entretanto aberta,

como um mendigo,

a igreja aparentemente aberta.

§ Primeiro,

o mar devolve o rio.

Fecha o mar ao rio

seus brancos lençóis.

O mar se fecha

a tudo o que no rio

são flores de terra,

imagem de cão ou mendigo.

§ Depois,

o mar invade o rio.

Quer

o mar

destruir no rio

suas flores de terra inchada,

tudo o que nessa terra

pode crescer e explodir,

como uma ilha,

uma fruta.

(MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.112/113)

O mar significa o dragão que destrói e, como tal, pode simbolizar também a espada que corta a fruta, que corta o rio que se detém “em mangues de água parada. / Junta-se o rio / a outros rios / numa laguna, em pântanos / onde, fria, a vida ferve. //… Juntos todos os rios / preparam sua luta / de água parada, / sua luta / de fruta parada” (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p.113). Os rios exibem a força do verbo criador que, com o seu poder de ação, discorre sobre as suas vidas de rios refletidas nos homens: cães sem plumas, frutas que são cidades, todos eles fecundados pelas dores do mundo, pela espada da miséria e do poder que violenta a humanidade. Desta maneira, o rio atua como um ator coletivo, como um herói que exprime o discurso do seu povo. E a força desse discurso do rio se evidencia no contraste provocado pelo contato da espada com a fruta: “A mesma máquina/ paciente e útil / de uma fruta; / a mesma força / invencível e anônima / de uma fruta / – trabalhando ainda seu açúcar / depois de cortada” (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 113). A poeticidade do discurso do rio, não está na descrição da bandeira do mar, mas do encontro do rio com o mar, no ludismo linguístico cheio de imagens e polissemia e, ainda na conformidade de semas entre o rio, o cão, a fruta, a espada enfim, o homem, não apenas de Pernambuco, mas de qualquer ser humano marcado pela ausência de tudo, inclusive do próprio ser. No olhar do eu lírico perpassa a fábula do Capibaribe, transmitida em forma da linguagem poética, por meio do discurso do rio.

Na quarta parte, intitulada “Discurso do Capibaribe” o rio adquire um movimento lento e dolorido quando encontra os mangues estacionados como enorme fruta madura. Dominando a espada do verbo, o rio poético, o cão sem plumas, também representação do homem, toma várias formas e, como a vivacidade do reflexo do sol sobre as águas, torna-se um demiurgo e onipresente. O Rio está na memória / como um cão vivo / dentro de uma sala /…Como um cão vivo / debaixo dos lençóis, / debaixo da camisa, / da pele (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 114). O rio é linguagem poética e por isso tem a energia de uma metáfora viva que flutua entre oreal e o imaginário. Por ser real, sua liquidez não é completa, não corre plenamente pelo mundo dos sonhos. Por isso é espesso, corre devagar como o tempo, uma maçã, um cachorro, um homem (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 115). A vida corre como o rio, espesso; o sangue do homem também é espesso; e ainda, a paisagem, as ilhas negras de terra (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 116) são espessas.

A realidade tem a natureza, pétrea, condensada, severa, a arte não. Ela tem a fluidez das águas, do sonho, corre levemente por mundos inimagináveis. A arte, como o sonho, vive o mundo do imaginário e cria nele um mundo autônomo, autossuficiente para criar uma ilusão do real, mesmo espesso. Porém, a fluidez das águas do discurso poético conduz o mundo real para uma ponderação sobre as vicissitudes causadas pelos pedregosos caminhos construídos pela própria desumanidade.

O discurso do rio em O cão sem plumas está nessa intrincada rede de metáforas, de imagens que fluem como as águas de um rio, mesmo, como o Capibaribe na sua travessia final: espesso, lento, triste. Mas, desde a primeira vista, o discurso se enuncia nos versos irregulares, de aparência livre que, ora numa fluidez harmônica se tornam mais curtos, ora se alongam mansamente, parte por parte, seção por seção, discurso por discurso, parágrafo por parágrafo, pontuando suas reiteradas pausas e reflexões. Enquanto isso vai tecendo sua rede de metáforas, que aparentam correntes de água ou onda, jogando imagens, numa brincadeira séria que evoca a vida com seu ritmo cadente e pausado e contínuo.

Diante do que foi afigurado, esse poema analisado expressa o rio, a paisagem, o homem, enfim a realidade, mas também a plenitude da linguagem poética. E, como metáfora, O cão sem plumasnão deixa seu discurso de rio/ homem estacionar como a água parada, com uma rua, ou uma fruta, corre para outras margens, entre pelo mar/ dragão levando imagens e símbolos com alto grau de sentidos e, na sua fala, constrói um mundo de imaginação. Porém, de sua irrealidade, aciona sua objetiva como uma espada que atravessa uma fruta, ou um rio que corta a paisagem, ou cão que corta a rua, fluindo num movimento que desvela um espaço pré-existente, com sua história: enfim, desvenda as dores daquele mundo. Por meio do olhar de uma observação poética, um cenário real adquire um contexto literário e uma outra existência se realiza, agora com mais “autossuficiência” e uma irrealidade/ real que perturba e delicia, que fere e cura, que chora e acalanta, numa unificação estranha, um tanto insólita, mas que presentifica e transfigura uma realidade.

Diante de todas essas assertivas, pode-se concluir que O Cão Sem Plumas, este objeto do olhar, pode ser contemplado sob quatro visões:

Na primeira está inserida a ontologia: o rio Capibaribe em si. O cão sem plumas marcado pela estrutura física de uma paisagem estigmatizada pela miséria, pelo fogo, pela lama e pela dor. Neste caso, o rio Capibaribe traduz a posição de um ser que tem sua negatividade dissimulada nos atrativos do mapa turístico da Capital de Pernambuco. O rio, objeto deste olhar, tem semelhança com um cão, uma animal pobre e desprezado pelos olhos dos poderosos que são insensíveis à realidade do rio e transmite um falso retrato para atrair mais lucro e influência. Esse rio, enquanto ser, vai reproduzir como a fluidez de suas águas todo um tecido de imagens que já estão condensadas na primeira estrofe, como num processo de passagem do estado gasoso ao líquido. Desse modo pode-se dizer que toda a organização do rio (o discurso do poema) começa a fluir na primeira estrofe.

A partir de então, pode-se afirmar que, na segunda visão, o rio representa a metáfora do homem marginalizado pelas negativas de humanidade, condições de uma vida digna, justa, sem discriminação. Este homem é também um cão sem plumas que reside na lama do rio e da sociedade.

Na penúltima visão, este rio Capibaribe, que representa também o homem (objeto do olhar similar ao rio que corta a cidade) exprime ainda a própria coletividade: a cidade, a rua, as casas, as frutas. Aqui, existe toda uma intrincada coletividade que forma uma rede ações metafóricas, pois da mesma forma que a cidade é passada pelo, a rua é passada por um cachorro/ uma fruta/ por uma espada (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 105). Em cada sucessão de acontecimento, o poema realiza uma corrente a fluir imagens que vão transmitindo a correnteza do rio Capibaribe, que enquanto toda a cidade se movimenta vagarosamente, ele também se anima com a mansidão do amadurecimento de uma fruta que vai ser cortada pelo mar/ espada. E, neste encontro acontece a tensão das forças entre o rio e o mar (espada/ dragão), o jogo entre a vida e a morte. Estas forças opostas vão produzir uma transcendência e gerar o poético, o que nos lembra duas afirmações de Jean Cohen (1987) “O significado poético é totalitário. Não tem oposto. (MELO NETO, J. Cabral, 1994, p. 113) e “É poético o ilimitado. Como tal, invade o espaço e expulsa qualquer negação fora do campo do seu aparecer” (Jean Cohen (1987) p. 239). Assim, o discurso do rio, como um herói coletivo, vence as forças opositivas do mar, isto é, todas as dificuldades da passagem para o poético. Finalmente, domina o mar da linguagem e alcança a plenitude da arte da palavra.

Assim, esse estado de poeticidade plena conduz à quarta visão que o olhar pode perceber: o rio como existência, que no encontro com o mar transforma-se numa fruta, passada por uma espada do grande dragão. Neste caso, essa existência traduz também toda uma rede de relações metafóricas, ou seja, o destino do rio Capibaribe, do homem, da coletividade e da linguagem poética. Esta última, transfigura e dá voz, por meio do seu discurso metafórico, a todo este mundo representado em forma de rio, ou seja, de um cão sem plumas. Destarte, esta quarta parte que remete à plenitude existencial do nascimento ou do pré-nascimento da fruta que caminha contra a espada (morte) e, neste embate, encontra finalmente a essência da poesia (a vida), o mar da linguagem e da plurissignificação: a plenitude da linguagem poética.

Maria de Fátima Gonçalves Lima

Doutora em Teoria Literária pela UNESP – São José do Rio Preto; Pós Doutora pela PUC Rio de Janeiro; Pós Doutora pela PUC São Paulo. Coordenadora do Programa– Mestrado em Letras PUC/Goiás, autora de mais de 50 obras – crítica literária, ensaísta e escritora de obras infantis. Membro da Academia Goiana de Letras (AGL), Cadeira nº 5