O Tenente do Césio: as memórias de um sobrevivente da tragédia em Goiânia

13 setembro 2025 às 21h00

COMPARTILHAR

O cabelo ralo e a pele marcada pelo tempo revelam os 75 anos de vida de Quintino, policial militar da reserva que atravessou uma das páginas mais dramáticas da história de Goiânia. Era por volta das três da tarde quando ele recebeu a reportagem do Jornal Opção em sua casa, no Parque Atheneu. As luzes estavam apagadas, e o ambiente era inundado pela luz natural, filtrada pelas folhas das inúmeras plantas que enchiam o espaço. Ele apareceu sem camisa, à vontade, e se sentou em uma cadeira simples, apoiando os braços na mesa. Durante cerca de quarenta minutos, gesticulou sem parar, como se suas mãos também quisessem narrar os acontecimentos. O tom era complexo e, muitas vezes, emocionado, sempre marcado pelo peso da lembrança: a tragédia do Césio-137, que mudou sua vida para sempre.

“Eu era sargento na época, aluno do curso de formação no 7º Batalhão”, recorda Quintino. Era setembro de 1987 quando, junto com outros colegas, recebeu a ordem de embarcar em um ônibus sem saber o destino. Na Polícia Militar, disciplina significava cumprir ordens sem questionar. Pouco depois, o comandante anunciou: eles estavam sendo deslocados para integrar a Operação Césio-137, que já tomava conta da cidade.

A tragédia havia explodido cerca de 15 a 20 dias antes, mas ainda era difícil dimensionar o alcance da contaminação. Goiânia, de repente, virou sinônimo de perigo invisível. “Nem o próprio Estado sabia do que se tratava”, lembra Quintino. “Não havia aparelhos para medir a radiação, não havia preparo. Foi tudo muito improvisado”.

Quintino e os colegas foram lançados em um cenário caótico. A missão era isolar áreas, dar apoio às equipes médicas e acompanhar a retirada de materiais contaminados. Não havia trajes especiais, nem protocolos claros. Policiais em farda comum cercavam locais onde rejeitos radioativos eram coletados. “Ficamos frente a frente com algo que ninguém compreendia direito”, relata.

Ele lembra do esforço físico e do medo constante. “O pessoal se protegia como podia, mas havia risco real de contaminação. Não existiam máscaras adequadas, luvas especiais, nada disso. A gente ia e fazia. Era disciplina pura”, diz, gesticulando como se revivesse cada movimento.

O trabalho incluía monitorar áreas próximas às residências, impedir que moradores curiosos se aproximassem, e transportar materiais para locais temporários de armazenamento. O Estádio Olímpico e o Ginásio Rio Vermelho foram adaptados para receber os objetos contaminados e isolar famílias que tiveram contato com o Césio. “Era uma operação de isolamento total. A cidade inteira parecia um campo de guerra invisível”, comenta.

As viaturas e ônibus utilizados na operação acabaram se tornando lixo radioativo. Caminhonetes que transportavam os rejeitos foram descartadas no depósito da Abadia de Goiás. O cenário impressionava Quintino até hoje. “Tudo que tocava o material radioativo se tornava perigoso. Viaturas, objetos, até roupas. Tudo teve que ser descartado. Era assustador”.

O preconceito também marcou aquele período. Policiais e moradores próximos aos focos de contaminação passavam a ser evitados em transportes públicos e comércios. “Se nos viam fardados, as pessoas se afastavam. Achavam que estávamos contaminados. Era como carregar um estigma. Até nossas famílias sentiam isso”, conta.

Quintino se lembra de colegas adoecendo, alguns falecendo anos depois. “O índice de câncer na Polícia Militar aumentou muito. Perdemos muitos amigos. Cada morte era como uma facada no coração. Era impossível não sentir medo, tristeza e impotência”, diz. Ele recorda episódios específicos, como colegas que adoeceram rapidamente após a operação, e a dificuldade de encontrar explicações médicas para todos os casos.

Ao mesmo tempo, ele valoriza o espírito de camaradagem que surgiu entre os militares. “A gente se apoiava, tentava cuidar uns dos outros. Isso salvava. Mesmo com medo, com dor, com dúvida sobre o que estava acontecendo, existia solidariedade. É isso que faz a diferença em operações como essa”, afirma.

Quintino permaneceu na operação até depois de formado sargento. Atuava na área de saúde da corporação e chegou a escalar equipes para trabalhar na contenção. Ele viu colegas adoecerem e, anos mais tarde, se despedir de muitos deles.

Apesar das perdas e do trauma, Quintino construiu uma trajetória sólida. Foi para a reserva remunerada em 1996, após quase três décadas de serviço. Paralelamente à carreira militar, investiu no setor imobiliário, garantindo uma independência financeira que ele mesmo define como fundamental para superar os traumas.

“Eu procurei viver paralelamente à farda. Trabalhei, estudei, me formei em Direito e em Segurança Pública. Sempre procurei estar preparado para a vida”, explica.

Reconhecimento

O reconhecimento pelo seu esforço na operação veio principalmente através da União. Quintino conseguiu, por processo administrativo, uma pensão vitalícia federal, indexada ao salário mínimo, que ele mantém até hoje. “Tive sorte. Foi como ganhar na loteria”, reconhece, lembrando que a cada ano precisa comprovar a “prova de vida” para continuar recebendo o benefício.

Ele também recebeu a promoção por ato de bravura, chegando ao posto de segundo tenente. Mas, anos depois, passou pela frustração da despromoção, voltando à graduação de subtenente por decisão administrativa. “Perdi status e perdi financeiramente. Mas mais do que isso, perdi o reconhecimento”, lamenta. Ainda assim, ele prefere não insistir em benefícios estaduais: “Eu desisti. Isso desgasta muito”.

Quintino fala com honestidade sobre os efeitos psicológicos que a operação deixou. “O psicológico nunca esquece. Você pode até tentar seguir, mas há marcas profundas. Medo, ansiedade, lembranças de colegas que se foram… tudo isso fica”, diz, olhando para o chão por alguns segundos antes de erguer os olhos novamente. Ele acredita que a resiliência foi essencial. “É preciso ter preparo emocional, e também viver fora da farda. Isso me ajudou muito a superar o trauma”.

Memórias de uma tragédia

Hoje, quase quatro décadas depois, Quintino fala do episódio com um misto de serenidade e pesar. Para ele, a tragédia de Goiânia serviu de alerta mundial e impulsionou avanços na área radiológica. “Foi um mal necessário, para que as autoridades aprendessem a fiscalizar mais. Se não houvesse, talvez muita coisa continuasse jogada no esquecimento”, reflete.

Apesar das feridas, ele valoriza a vida que construiu. O tenente se orgulha de seu casamento de 54 anos, da família e da capacidade de ter seguido em frente. “O ser humano erra, mas a vida continua. Procurei seguir com dignidade, aprender com a experiência e cuidar dos meus. Isso é o que importa”, afirma.

Aos 75 anos, o Tenente Quintino ainda gesticula com vigor quando fala do Césio-137. O brilho mortal que espalhou medo em Goiânia, em 1987, nunca se apagou completamente. Resta, em sua memória, como cicatriz de uma tragédia que mudou para sempre a história de Goiás, e a dele próprio.

Mesmo décadas depois, sua lembrança é vívida: o cheiro do equipamento, a poeira nos pés, a apreensão no olhar de cada colega e o silêncio tenso das famílias isoladas. Ele conclui com uma reflexão que resume sua experiência: “O ser humano precisa enfrentar o mal para evoluir. Aprendemos com a dor, com o risco, com o erro. Foi isso que o Césio nos ensinou: nunca subestimar o perigo invisível e valorizar cada vida que conseguimos proteger”.

O acidente do Césio-137

O acidente radioativo de Goiânia ocorreu em setembro de 1987, quando um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada foi encontrado por catadores de ferro-velho. O material em seu interior continha cloreto de césio-137, uma substância de intensa radioatividade. A cápsula foi aberta e o pó azul brilhante se espalhou em casas e bairros inteiros, contaminando centenas de pessoas.

“Era um brilho bonito, que chamava a atenção, mas era mortal”, resume Quintino. “Muita gente não sabia do que se tratava. Foi o invisível que nos feriu.”

O caso se tornou um dos maiores acidentes radioativos da história em área urbana, com repercussão internacional. Quatro pessoas morreram diretamente em consequência da contaminação, e milhares precisaram passar por triagem médica. Objetos, casas e veículos foram destruídos, e toneladas de rejeitos foram enterradas no depósito de Abadia de Goiás.

A associação das Vítimas do Césio

Com o tempo, as vítimas e trabalhadores envolvidos na operação se organizaram em associações para lutar por direitos e reconhecimento. Policiais militares, bombeiros, civis e familiares passaram a reivindicar assistência médica, pensões e reparações. A chamada Associação das Vítimas do Césio-137 se tornou porta-voz desses grupos, mantendo viva a memória da tragédia e cobrando atenção do poder público.

Quintino respeita o trabalho da entidade, mas seguiu outro caminho. “Eu não quis insistir em benefícios do Estado. Isso desgasta muito. Preferi viver a minha vida com dignidade e tocar para frente”, afirma.

Ainda assim, ele reconhece a importância da mobilização coletiva. “Se não fosse a associação, muita coisa já teria sido esquecida. Eles mantêm essa chama acesa, lembrando que o acidente aconteceu e que ainda há pessoas que sofrem com as consequências.”

As vítimas diretas do Césio-137

O acidente radioativo de Goiânia deixou um saldo imediato de quatro mortes oficialmente reconhecidas, todas em decorrência direta da exposição ao pó azul do césio.

A primeira delas foi Leide das Neves Ferreira, menina de seis anos que ingeriu o material radioativo após brincar com ele em casa. “Ela chegou a comer um ovo cozido polvilhado pelo pó luminoso. Aquilo foi devastador”, recorda Quintino.

Também morreram Maria Gabriela Ferreira, tia da menina, e Israel Batista dos Santos, que trabalhava no ferro-velho onde a cápsula foi aberta. Pouco depois, Admilson Alves de Souza, outro catador, não resistiu aos efeitos da contaminação.

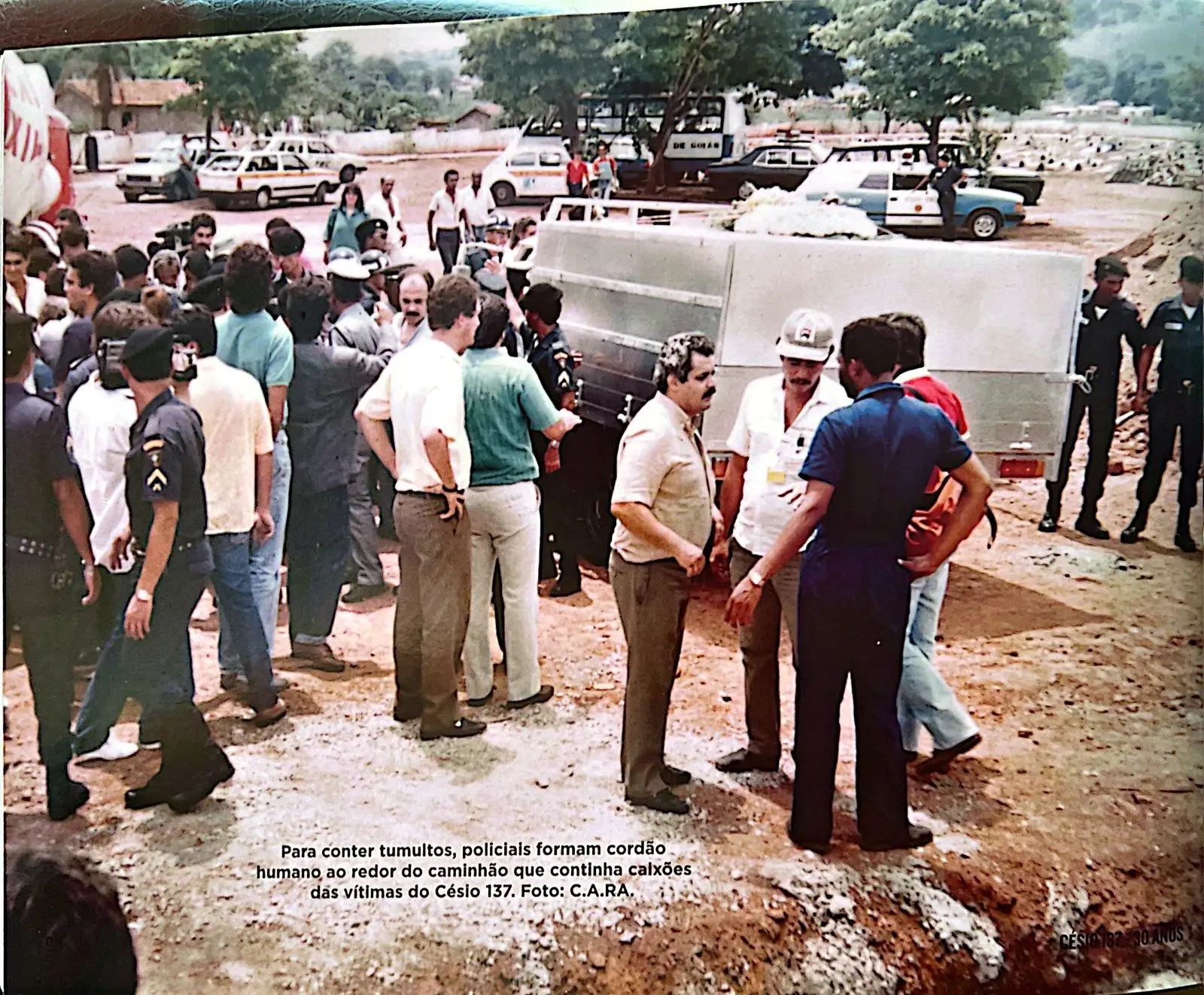

As quatro vítimas foram enterradas em caixões de chumbo, lacrados e concretados, sob forte esquema de segurança. O cortejo, realizado em clima de comoção e medo, marcou a cidade. “Os caixões pesavam mais de quinhentos quilos, levados por guindastes. Nós, da polícia militar, isolamos tudo, mas a sensação era de que até na despedida havia um perigo invisível”, descreve Quintino.

Além dos mortos, centenas de pessoas ficaram contaminadas, muitas delas necessitando de internação e acompanhamento médico por toda a vida. Famílias inteiras perderam casas, pertences e até animais de estimação. “Até o cachorro, o gato, o passarinho… tudo era rejeito radioativo. Não sobrou nada. Era como se a vida tivesse sido encaixotada junto com o lixo”, diz o policial reformado.

Toneladas de escombros, veículos, móveis e até roupas foram coletadas e isoladas. Todo esse material foi transportado para a cidade vizinha de Abadia de Goiás, onde foi construído um depósito definitivo para os rejeitos radioativos. Até hoje, a estrutura é monitorada por órgãos estaduais, como lembrança concreta da tragédia.

“Muita gente não queria que levasse o lixo para lá. Houve protestos, invasões. Mas o governo dizia que era só temporário. O temporário virou para sempre. E está lá até hoje”, afirma Quintino.

As histórias de dor, discriminação e luta por reconhecimento ainda ecoam quase quatro décadas depois. Para Quintino, mais do que números, foram vidas interrompidas. “Muitos tombaram. Uns pela radiação, outros pelo destino. Mas, quando alguém da polícia morre de câncer, até hoje a gente se pergunta: será que foi o Césio?”, completou.

Leia também

Césio-137: “Até hoje somos discriminados”, diz presidente de associação

Ao Jornal Opção, PM reformado revela tragédia experimentada na Operação Césio