Um tipo de beleza rítmica

20 maio 2018 às 00h00

COMPARTILHAR

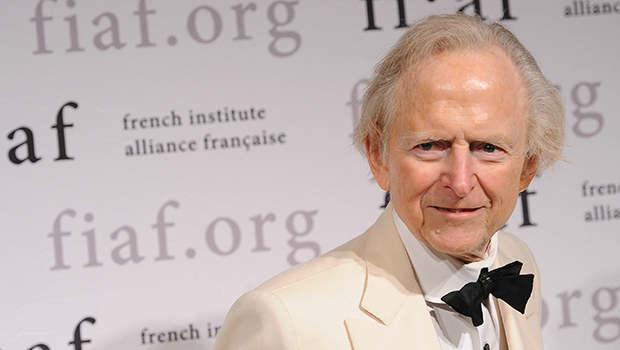

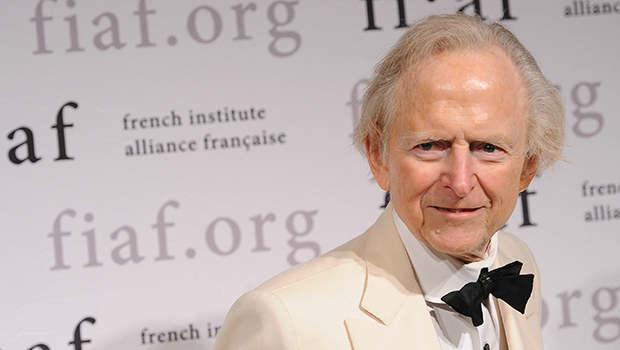

Além de ter forjado o termo Novo Jornalismo, o americano Tom Wolfe, que faleceu na terça-feira, deixa um legado de boas histórias, sempre narradas em um ritmo que personifica o frenesi moderno, sem perder a sofisticação verbal

Intenso, do começo ao fim, sarcástico, célere, cabeça girando com elegância e perspicácia, sempre dentro de um terno claro, impecável. Jamais se rendeu aos truculentos socos da objetividade. Jamais aceitou o discurso de que só as palavras sóbrias conseguiam colocar de pé a realidade.

Quer escrevendo sobre Las Vegas, quer criando o perfil de uma pessoa, ou traçando séculos de estudos malogrados sobre a linguagem e a capacidade humana de abstração, Tom Wolfe, morto na terça-feira, aos 88 anos, nunca reportava os fatos como quem carrega um saco de batatas.

O ritmo da sua prosa, personificando o frenesi moderno, é sempre acompanhado da sofisticação verbal, um arranjo sonoro e vocabular dentro do qual rodopiam dezenas de significados, às vezes parecendo não significar nada, mas reproduzindo um tipo de beleza rítmica que faz o leitor entrar no universo trazido à tona.

Por exemplo. Ele não economizou letras para reproduzir o ronco do motor do carro do supercampeão americano de Stock Car, Junior Johnson, “Ggghhzzzzzzzhhhhhhg gggggzzzzzzzeeeeong! – gawdam!”, em uma reportagem para a revista “Esquire”, em 1964. Ou sobre carros customizados em Los Angeles, no ano seguinte, para a mesma revista: “There goes (VAROOM! VAROOM!) that Kandy-Kolored (THP HHHHHH) tangerine-flake streamline baby (RAHGHHHH) around the Bend (BRUMMMMMMM MMMMMMMMM)”.

Ainda na efervescente década de 1960, numa reportagem sobre Jane Holzer, a belíssima atriz que virou queridinha do mago da pop art Andy Warhol, intitulada “The Girl of the Year” (A garota do ano, em tradução livre), ele diz: “Franjas jubas bufantes beehives Beatle boné manteiga rostos pincel cílios decalque olhos puffy suéteres francês empurrão sutiã flailing couro blue jeans strech calças strech jeans honeydew nádegas éclair canela elfo livros.”

A enumeração de detalhes da moda mostra quão engenhoso era Wolfe para descrever cenas, chamar a atenção, prender o leitor. Obviamente, esse traquejo verbal foi inspirado em prosas com mais envergadura como “Ulysses”, de Joyce, mas não só.

Ele defendia a transmigração do agonizante realismo literário para a linguagem do jornalismo que ele chamou de Novo Jornalismo, em 1973, numa coletânea de textos dele e de outros dândis da imprensa, como Gay Talese e Truman Capote.

Estilos

Era sempre um show de inventividade, tentando trazer junto com a notícia o calor da emoção, soprando vida no fato noticioso. Embora tenha sido cunhado na década de 1970, o conceito do Novo Jornalismo acabaria abocanhando outros jornalistas que já tinham construído um lastro de grandes reportagens em décadas anteriores.

Foram sequestrados para esse campo nomes como John Hersey, que escreveu Hiroshima (1946), publicado em duas partes na revista “The New Yorker”, e Joseph Mitchel, autor de “O Segredo de Joe Gould” (1964), que também saiu em duas partes na mesma revista.

Quando se pegam essas gerações todas, incluindo Joan Didion e Michael Herr, o termo Novo Jornalismo fica pequeno, e é preciso se encaixar dentro do Jornalismo Literário. E aí, ele remota a escritores como o americano Jack London, que retratou a pobreza na periferia de Londres em “O Povo do Abismo” (1903), e o inglês George Orwell, que retratou a pobreza na periferia da própria casa e da capital francesa em “Na Pior em Paris e Londres” (1933).

A variedade de estilos dentro do jornalismo literário é grande. Quem ler “Hiroshima”, que narra o drama dos sobreviventes à bomba atômica despejada pela força aérea americana sobre a cidade japonesa no fim da Segunda Guerra Mundial, percebe o quanto sua linguagem é diferente da de Wolfe.

O texto de Hersey é mais contido, com uma objetividade cortante, penetrando aos poucos na alma das vítimas que não morreram, registrando os testemunhos, o espanto, a dor, o medo, a lembrança do horror, as sensações táteis, a impotência diante do monstro caindo do céu, sua velocidade e a implacabilidade sobre a cidade.

Mas Wolfe compensa em graça. Ao longo de mais de 50 anos, ele surfou na crista do Novo Jornalismo, escrevendo com o mesmo frescor. Seu último livro, “O Reino da Fala”, atesta seu talento (leia na página B4).

A publicação é de 2016. Wolfe, portanto, já estava com 86 anos. Mas o leitor não sente o cansaço nas sentenças bem construídas, não vê a idade avançada em anos, vê apenas o vigor da prosa, o deboche, as risadinhas quase saindo pelas brechas das palavras.

“Favelado intelectual”

Wolfe nunca foi unanimidade. Quando o Novo Jornalismo era uma espécie de novidade em suas reportagens, ele já era visto por alguns como um dândi doido querendo aparecer. Segundo Marc Weingarten, em “A Turma Que Não Escrevia Direito”, o jornalista e escritor Joseph Epstein, em uma crítica feroz intitulada “Rococó and Roll”, chamou Wolfe de “favelado intelectual”.

Na literatura propriamente dita, escreveu o romance que virou uma espécie de Bíblia dos geeks da década de 1980 que queriam ir para Nova York, “A Fogueira das Vaidades”. Seu último romance, “Eu Sou Charlotte Simmons”, vendeu mais de cem mil exemplares, mas ficou marcado mesmo foi por ganhar o Prêmio Bad Sex in Fiction, por escrever a pior cena de sexo da literatura em 2004.

Tom Wolfe nasceu em Richmond, na Virginia, em 1930. Cooptado pelo “New York Herald Tribune”, foi atraído para a órbita nova-iorquina e sua cena insana dos anos 1960, onde construiu sua carreira longeva, escrevendo para a “Esquire”, a “New York Magazine”, e tantas outras, e morreu. Era PhD em Estudos Americanos pela Universidade de Yale.