Série Violência Contra as Mulheres — Conto de Helissa Soares (3)

06 setembro 2025 às 21h00

COMPARTILHAR

O espetáculo

Helissa Soares

Especial para o Jornal Opção

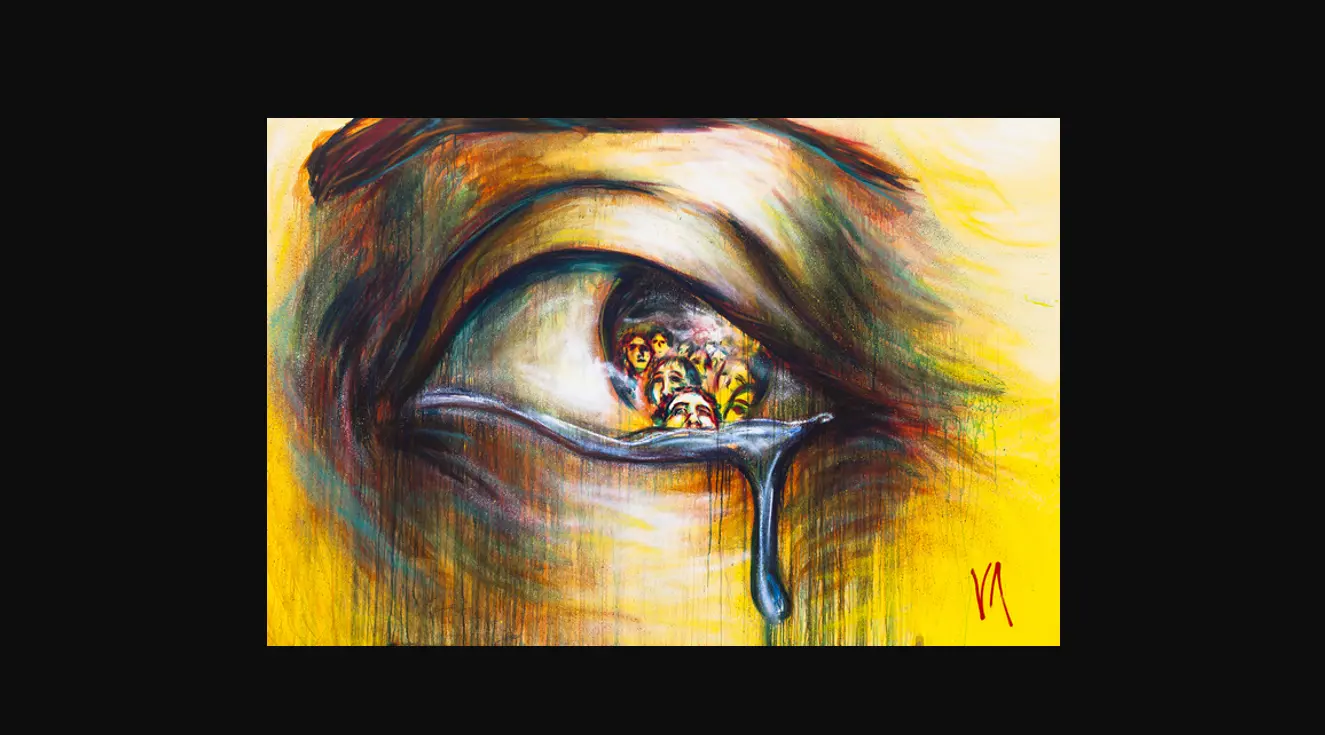

Cabelos em desalinho. Olhos roxos, riscados de sangue. A pálpebra esquerda inchada, cerrada à força. A têmpora enegrecida. O nariz torto, partido. O rosto, duas maçãs em falso florescer púrpura. Lábios inflados, o inferior quase monstruoso. Três dentes despedaçados. Mandíbula deslocada, queixo quebrado.

Ela já não sabia em que instante cada ferida nascera, apenas que eram sessenta e um. Sessenta e um golpes. Sessenta e uma pancadas.

No primeiro soco, o espanto: incredulidade pura.

No segundo, a dor aguda.

No terceiro, a tentativa de gritar por socorro.

No quarto, a vontade de chorar.

No quinto, o medo.

No sexto, a certeza do que estava acontecendo.

No sétimo, o gosto metálico de sangue na boca.

No oitavo, o desespero.

No nono, o clamor a algum deus.

No décimo, uma súplica inútil.

No décimo primeiro, o medo de morrer.

No décimo segundo, a certeza de morrer.

No décimo terceiro, o alívio de morrer.

No décimo quarto, o torpor, a tontura.

No décimo quinto, lágrimas brotam involuntariamente.

No décimo sexto, a mandíbula estala.

No décimo sétimo, o ouvido zune, quase estoura.

No décimo oitavo, a vista escurece por segundos.

No décimo nono, uma sombra total.

No vigésimo, o braço esquerdo, frágil, tentava erguer-se como escudo, mas não detinha quarenta e cinco quilos precipitando-se contra a sua face.

No vigésimo primeiro, já não se reconhece.

No vigésimo segundo, o sangue escorre quente pelo pescoço.

No vigésimo terceiro, dentes soltos rolam da boca.

No vigésimo quarto, uma náusea profunda.

No vigésimo quinto, sente um intenso cheiro de ferro.

No vigésimo sexto, lembra de um fragmento de infância.

No vigésimo sétimo, deseja dizer ao pai que o ama, sempre o amou.

No vigésimo oitavo, pensa que deveria ter saído mais com as amigas.

No vigésimo nono, esquece o nome dele, esquece o próprio.

No trigésimo, voltou a duvidar da realidade.

No quadragésimo, acreditou que os golpes não teriam fim.

No quadragésimo primeiro, percebe que o som da pancada continua ecoando no crânio.

No quadragésimo segundo, um tufo de cabelo na língua.

No quadragésimo terceiro, não acredita que já amou esse homem.

No quadragésimo quarto, não acredita que ele faz isso por amor.

No quadragésimo quinto, não sabe mais quantas pancadas levou.

No quadragésimo sexto, tenta olhar o vulto que te aflige.

No quadragésimo sétimo, deseja estar num pesadelo.

No quadragésimo oitavo, deseja acordar.

No quadragésimo nono, percebe-se acordada, quase desfalecendo.

No quinquagésimo, o tempo deixou de existir: um absurdo sem saída, um inferno suspenso.

No quinquagésimo primeiro, sente o cansaço.

No quinquagésimo segundo, cada golpe é o mesmo golpe.

No quinquagésimo terceiro, escuta mais um osso ranger.

No quinquagésimo quarto, sente um vazio no peito.

No quinquagésimo quinto, a dor já não é mais sua.

No quinquagésimo sexto, a dor é de todas as mulheres que morreram como ela.

No quinquagésimo sétimo, a pele descola do rosto.

No quinquagésimo oitavo, o corpo já não lhe pertence.

No quinquagésimo nono, dissipa-se o cansaço.

No sexagésimo, um sopro de morte lhe atravessou a alma, prisioneira de um pesadelo interminável.

No sexagésimo primeiro, a mão de Igor grudou em seu rosto, numa fusão grotesca e violenta. Ele, desesperado, puxava o punho, tentava reaver a mão, mas esta se dissolvia, deixando à mostra um braço mutilado. Até que já não havia mais braço, não havia corpo – só o vulto dele dissolvendo-se dentro dela, como carne lançada ao ácido, sumindo aos poucos, borbulhante, no abismo de sua pele, sugado pela própria carne que violentara.

O palco: a estreita cabine de 1,32 m². A plateia: passageiros que chamavam o elevador, hesitantes entre embarcar ou fugir. Ninguém ousou atravessar a cena. Mas alguém, no terceiro andar, ousou mais: ergueu o celular, abriu a câmera, registrou a carnificina em tempo real numa transmissão ao vivo para as redes sociais. Quando as portas se abriram, a mulher já não possuía rosto — apenas um borrão de carne e sangue. Não parecia. Era uma massa sanguinolenta e disforme. Sobretudo com aquela mão brutal, cravada e eterna em sua pele.

O silêncio tomou a cabine de 1,32 m².

No térreo, quando as portas se abriram, não havia plateia, nem testemunha. Apenas uma mulher de pé, ensanguentada, respirando com dificuldade, e um vazio onde antes existira seu agressor.

Ela olhou para as câmeras de vigilância, levantou o braço esquerdo — o mesmo que não foi capaz de defendê-la — e passou a mão pelo rosto mutilado. A pele tremia, viva, latejante, como se ainda guardasse, entranhada, a memória de sessenta e um socos.

E sorriu. Não com a boca despedaçada, mas com toda a carne que ainda lhe restava.