Na literatura não há nada de novo debaixo do sol… a angústia da influência é um fato

31 maio 2025 às 21h01

COMPARTILHAR

Marina Teixeira da Silva Canedo

Especial para o Jornal Opção

“O que foi é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do sol”. — Livro de Eclesiastes

Algumas afirmações, feitas em épocas distintas, nos fornecem conceitos que aclaram, de modo geral, o entendimento acerca da continuidade e transformação do mundo, em seus múltiplos aspectos.

No século XVIII o químico e nobre francês Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) revolucionou a química com suas descobertas. A principal delas pode ser traduzida, em poucas palavras, pela frase icônica “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, espírito de seu enunciado da “Lei da Conservação das Massas”. Foi infaustamente morto guilhotinado, pelos desmandos da Revolução Francesa.

Dois mil e quinhentos anos antes de Lavoisier, o livro de Eclesiastes, supostamente escrito pelo rei Salomão, já esclarecia sobre a eterna mesmice das coisas e do mundo. No capítulo 1, versículo 9, ele diz: “O que foi é o que há de ser; e o que se fez, isso se tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do sol”.

As ciências comprovam aquilo que a filosofia e a religião, em momentos de reveladora sabedoria, já afirmavam. De fato e de acordo com essas afirmações, a Literatura também revela sua característica mutante, agregadora e evolutiva, observada no decorrer dos séculos.

Literatura e a cultura greco-romana

A Literatura Ocidental está assentada sobre a cultura greco-romana de forma primordial, indelével e quase exclusiva. Não há como negar a magnitude de tal influência. O grego e o latim foram usados em diversos países europeus, mas, aos poucos, o grego, quiçá pelo óbice alfabético, foi sendo esquecido.

O latim sobreviveu, através das sete línguas modernas e de vários dialetos. As principais obras eram escritas em latim, como a Bíblia, as epopeias e os trabalhos científicos.

A religião foi outro canal de preservação da cultura latina, principalmente pela ação dos monges beneditinos na conservação dos escritos clássicos. Esse fato enobrece a importância da Igreja na salvaguarda do patrimônio histórico, filosófico, literário, artístico e jurídico da cultura mundial.

O direito romano foi preservado na Idade Média e muito influenciou nas legislações europeias.

Com as invasões bárbaras a erudição entrou em decadência, voltando a ressurgir depois do ano 1000, mas sua força maior foi durante o Renascimento.

Nesse período inúmeras obras clássicas que haviam desaparecido, foram encontradas e traduzidas para as línguas vernáculas, em fase de consolidação. Isso deu enorme estímulo para o surgimento de uma efervescência cultural que culminou com o Renascimento.

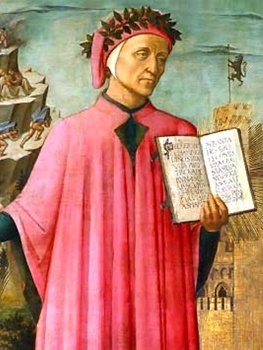

As artes plásticas, utilizando as referências clássicas, explodiram em beleza. Na Idade Média toda grande obra era escrita em latim. Dante Alighieri ousou quebrar a regra ao escrever “A Divina Comédia” em sua língua natal, o que lhe rendeu críticas de seus pares contemporâneos.

A influência clássica se fez sentir, não apenas pelo uso constante do latim na literatura e nas comunicações formais, mas pelo uso dos textos gregos e romanos de Homero, Ovídio, Horácio, Virgílio, Ésquilo, Sófocles, Sêneca, Cícero, Plutarco, Plauto, Epicteto, Píndaro e muitos outros, além de toda a mitologia grega.

A literatura, da Idade Média e do Renascimento, foi construída nos moldes clássicos e com a utilização dos temas tradicionais. A influência foi tão perturbadora que muitos escritores também copiaram grandes trechos de obras famosas, e as citações eram constantes.

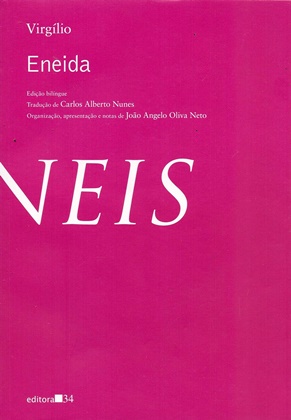

Quando Virgílio (70 a.C.-19 a.C.) escreve a “Eneida”, ele se inspira na “Ilíada” e na “Odisseia”, mas não apenas isso: ele compila versos inteiros da “Ilíada”.

Por sua vez, Dante também segue o caminho da devoção clássica, elegendo Virgílio como seu guia no “Inferno” e no “Purgatório” e utilizando figuras e conceitos da mitologia, politeística por excelência, mesmo sendo “A Divina Comédia” considerada de inspiração católica.

Enfim, os autores inspiravam-se nos gregos e romanos e os copiavam.

William Shakespeare (1564-1616), o grande ícone canônico da literatura ocidental, também se rendeu às influências latinas mais do que às gregas, visto que conhecia melhor o latim.

Seu autor clássico preferido foi Ovídio, ao qual imitou, desde sua primeira obra, afirmação feita por Gilbert Highet (1906-1978) em seu livro “A Tradição Clássica” (1949, 1ª edição 2024, Editora Sétimo Selo, 720 páginas).

Shakespeare chegou a tomar de Ovídio uma estrofe para o soneto LX:

Como na praia as ondas incessantes,

Nossos minutos indo ao fim agitam-se,

Cada um toma a vez do que foi antes

E nesse afã pra frente precipitam-se.

Também foi fortemente influenciado pelo pessimismo de Sêneca, do qual, também, refletiu versos inteiros.

Mas o gênio de Shakespeare, o maior dramaturgo da língua inglesa, esteve acima de quaisquer transmutações literárias, sua verve foi superior a tudo. Ele, como os demais autores da época, teve forte influência da cultura clássica, mas sua literatura foi sobretudo inglesa.

Michel de Montaigne (1533-1592), grande filósofo francês, autor dos “Ensaios” (ed. 34, 2023, 1025 págs.) e iniciador desse gênero literário, foi altamente influenciado pelos gregos e romanos e também por Shakespeare.

A formação clássica de Montaigne fica evidente na afirmação nos “Ensaios”, capítulo X “Dos Livros”: “Em geral prefiro os livros em que me encontro com o conhecimento daqueles que o explanam, Plutarco, Sêneca, Plínio, o Velho e outros.” Capítulo riquíssimo em informações sobre autores clássicos.

Montaigne cresceu isolado, em uma propriedade de seus pais, e foi alfabetizado em latim, única língua que falou durante alguns anos de sua infância.

Situação semelhante se deu com Giacomo Leopardi (1798-1837), nobre poeta italiano.

Luta entre a originalidade e a autoridade

Com o passar do tempo foi havendo uma polarização entre a tradição e o modernismo, à medida em que as línguas europeias se fortaleciam, como também a cultura se enriquecia com novas obras e conhecimentos.

Do final do século XVII e durante o século XVIII, aconteceu a chamada Batalha dos Livros, na França e Inglaterra.

Foi a luta entre a originalidade e a autoridade. Muito se falou e se escreveu sobre a prevalência da superioridade da cultura clássica ou da moderna cultura, que se fortalecia cada vez mais.

Inúmeros escritores participaram dessas discussões, entre eles Descartes (1596-1650), partidário dos modernos, que se orgulhava de ter esquecido seu grego.

Charles Perrault (criador do Gato de Botas, 1628-1703) foi um líder dos modernos, e a Academia Francesa de Letras, recém-criada (1635), foi palco de discussões acaloradas. Essa guerra serviu, entre outras coisas, para desencorajar o servilismo à tradição.

Vale lembrar que o processo histórico da criação literária mostra que a originalidade nem sempre foi um objetivo prezado pelos escritores.

Até Shakespeare se valeu de escritos alheios para enriquecer suas obras. Há que se deixar claro que esse fato não interferiu em seus méritos.

Na verdade, ser original é uma ocorrência dentro de variáveis delimitadoras. É-se original dentro de um campo muito estreito, dentro de um idioma já consagrado, dentro de escolas literárias e de pensamento, de estilos e conceitos previamente estabelecidos, e das mais diversas formas de expressão do pensamento.

Portanto, a liberdade criativa do escritor é limitada pelo uso do conhecimento de outrem, anterior a ele.

Podemos dizer que comemos o pão feito com a farinha universal, à qual agregamos o nosso fermento.

Não há como ser “original”, no sentido lato da palavra. As línguas e a cultura ocidental são produtos do enorme caldeirão greco-latino-bárbaro-oriental-judaico-cristão.

A herança clássica greco-latina, em conformidade com o legado judaico-cristão, forma a essência de nossa cultura.

A sentença de Salomão ultrapassou a barreira do tempo e a lei de Lavoisier extrapolou o campo da química. A Literatura e a Cultura, de modo geral, são feitas de elementos que se agregam de variadas maneiras, formando a “sopa primordial cultural”. Prova de que a guilhotina não conseguiu extinguir as ideias de um homem brilhante e genial.

Marina Teixeira da Silva Canedo, escritora e crítica literária, é colaboradora do Jornal Opção.