Luiz de Aquino: não há diferença entre o amor e o erótico na poesia e na vida (Parte 2)

20 setembro 2025 às 21h00

COMPARTILHAR

Ademir Luiz

Especial para o Jornal Opção

Uma das vozes mais poderosas da poesia brasileira, o goiano Luiz de Aquino é, também, um grande entrevistado. Na segunda parte de sua entrevista ao Jornal Opção, o bardo fala de sua poesia, de seus contos e de seu trabalho como jornalista (e também é um notável polemista).

O leitor há de notar, além da inteligência viva e ativa, o humor fino de Luiz de Aquino. A entrevista é, por assim dizer, uma delícia. A parte em que trata de amor e erotismo é imperdível. É quase, digamos, uma teoria do erotismo.

Temas polêmicos como o Grupo de Escritores Novos (GEN) são tratados com percuciência e finura por Luiz de Aquino, membro da Academia Goiana de Letras (AGL)

1

Você citou Ciro Palmerston e Emílio Vieira, e depois Miguel Jorge, integrantes do GEN. Qual foi sua relação com o movimento? Qual o espaço que ocupa na história da literatura feita em Goiás?

Como citei antes (leia a primeira parte da entrevista: https://tinyurl.com/2s3zf6vp), cheguei a Goiânia em agosto de 1963. Ciro e Emílio eram alunos do 1º ano do curso Clássico do Liceu (o curso colegial voltado para a área de Humanas, enquanto o Científico se voltava para Biológicas e Exatas). Ambos citavam com frequência o Grupo de Escritores Novos, criado meses antes. Num sábado, saímos, Ciro e eu, do Liceu ao término das aulas e nos dirigimos às proximidades da praça do Bandeirante; antes, e já na Rua 3, Ciro sugeriu visitarmos o Aldair Aires — que seria o idealizador do GEN. Ele morava numa viela que cortava o quarteirão limitado pelas ruas 3, 7 e 2 e a Avenida Goiás. Naquele quarteirão havia poucas construções, entre casas e edifícios. De grande porte (nove andares), somente o edifício Vila Boa, na esquina da Avenida Goiás com a Rua 2. O quarto de Aldair ficava no piso superior de um sobrado, ao que chegamos por uma escada externa. Os dois falaram sobre o GEN, eu só ouvia.

Grupo de Escritores Novos (GEN): peso formativo

Emílio Vieira, a quem mostrei alguns poeminhas e que, bem-disposto e sorridente, leu e releu, deu-me sugestões… Disse-me que queria me levar para o GEN. Eu ainda não estava ambientado, chegara poucas semanas antes, sentia-me intimidado… E era certo quanto a isso, pois Ciro Palmerston não concordou com Emílio. Sem sequer ler o que eu escrevia, disse que eu não teria condições de participar do GEN. Diante disso, senti-me mais à vontade para rejeitar a ideia de Emílio.

Continuei escrevendo meus poemas, certo de que carecia de melhor preparo (nunca me atrevi a pôr as pernas num passo inseguro). Ainda que ouvisse de alguns amigos estímulos e elogios, preferi me resguardar, esperando o tempo de amadurecer-me pelas leituras e conselhos proveitosos.

Aquela turma habilitou-se aos vestibulares no final de 1965. Eu tive de trancar a matrícula, pois consegui, por concurso (e muito bem classificado, justamente pela qualidade de minha redação), ser admitido no Banco do Estado de Goiás. O horário seria favorável, pois o expediente bancário era de seis horas (de 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira), porém havia um curso para novos empregados, com duração de 40 dias úteis, o que se fez entre 22 de fevereiro até meados de abril, das 7h às 13h. A minha turma concluía o curso, mas eu perdi o ano letivo de 1965 ao faltar às aulas por seis semanas. No ano seguinte, fui promovido e transferido para Anápolis. Retornei aos estudos no primeiro semestre de 1967; em julho, fui transferido de volta a Goiânia e retornei ao Liceu para o segundo semestre. Conto isso porque, ao chegar, encontrei Aldair Aires — o antigo presidente do GEN — como meu professor de Português.

Como se vê, não tive uma relação próxima com o GEN, mas convivi bem com seus membros. Especialmente com Emílio Vieira e Cirinho, pelo convívio escolar. E, tempos depois, com Miguel Jorge, Yêda Schmaltz, Luiz Fernando Valadares, Maria Helena e Aldair. Em 1977, fui aceito como associado da UBE, quando Miguel Jorge a presidia (ele gosta de dizer “Ubego”).

Miguel Jorge impôs um dinamismo jamais visto na nossa casa maior. Aumentou substancialmente o quadro social, por descobrir novos autores: ele editava o Suplemento Literário de “O Popular” e era, portanto, procurado pelos autores inéditos, de verso e prosa, para publicar seus escritos no grande jornal. Dentre outras coisas, promovia as exposições de poemas-cartazes, o que forçava uma união saudável de poetas e artistas plásticos. Essas exposições de poema-cartaz resultavam no preenchimento de uma exigência para a aceitação de novos associados; e havia os artistas que escreviam algo de literatura e, assim, vinham também a integrar a nossa entidade. Em 1977 cheguei à UBE, como também Ademir Hamu, Ubirajara Galli e o saudoso Roberto Fleury Curado (um dos contistas mais talentosos que já li).

2

Qual a importância do GEN para a literatura goiana?

Sobre a importância do GEN para as letras, em Goiás, não tenho muito a acrescentar. O Grupo é tudo aquilo que sabemos por ouvir e ver, mesmo não participando. Depois vieram os casos e até mesmo os livros sobre ele — especialmente os das professoras Moema de Castro e Silva Olival e Maria Helena Chein (esta, membro ativo do renomado grupo) e ainda aulas e palestras várias, especialmente as que ouvimos, no âmbito do Porto do Escritor (a sede da UBE em Goiás), em 2023, quando das comemorações pelos 60 anos da entidade.

Aqueles jovens, moças e rapazes, liam muito, pesquisavam muito e mantinham uma disciplina admirável, com seus encontros semanais em que um deles, previamente compromissado, discorria sobre algo de novo acontecendo “lá fora” — sendo essa expressão referência aos maiores centros culturais do Brasil ou mesmo do exterior. Entendi que cada um, ao seu tempo, proferia uma preleção sob um tema de sua escolha ou mesmo trazia um novo texto de sua lavra para apreciação do colegiado. As manifestações não se restringiam a elogios nem loas gratuitas, mas a apreciações rigorosas pelos pares, opiniões que eram também apreciadas e, imagino, esgotadas em discussões acaloradas, geralmente aceitas por se tratar do esforço conjunto no propósito de cada um dos membros no sentido de se buscar melhores resultados.

Raros foram os membros do GEN que não se sobressaíram na produção literária em Goiás. Alguns já se foram desta, consumidos pela vida nestes pouco mais de 60 anos, porém, gosto de ver como ainda se relacionam aquelas pessoas. É bom ver como se relacionam, por exemplo, Miguel Jorge, Coelho Vaz, Maria Helena Chein, Luiz Araújo, Heleno Godoy… Certa vez, Marieta Teles Machado contava-me algum caso “do GEN” (algo um tanto comum quando nos encontrávamos). Ela disse “quando o GEN ainda existia” e eu a interrompi: “Marieta, o GEN não acabou, vocês apenas deixaram de fazer atas”. Ela riu de lábios e olhos, como era de seu jeito de rir, e arrematou: “Você tem razão, eu sinto mesmo que o GEN não se acabou”.

Em suma, diria que o GEN é, sim, o grande divisor de águas quando se trata do qualitativo na literatura feita em Goiás. Aqueles 26 jovens escritores, rapazes e moças (havia também Maria Sisterolli e Edir Guerra Malagoni) fizeram história. Só lamento que os jovens de agora, fechados em sua bolha de total rejeição ao passado, não se atinem para o que aconteceu naqueles anos da década de 1960 em Goiânia — os Anos GEN (1963/67).

“Sonhava com os amores, precisava do toque de peles”

3

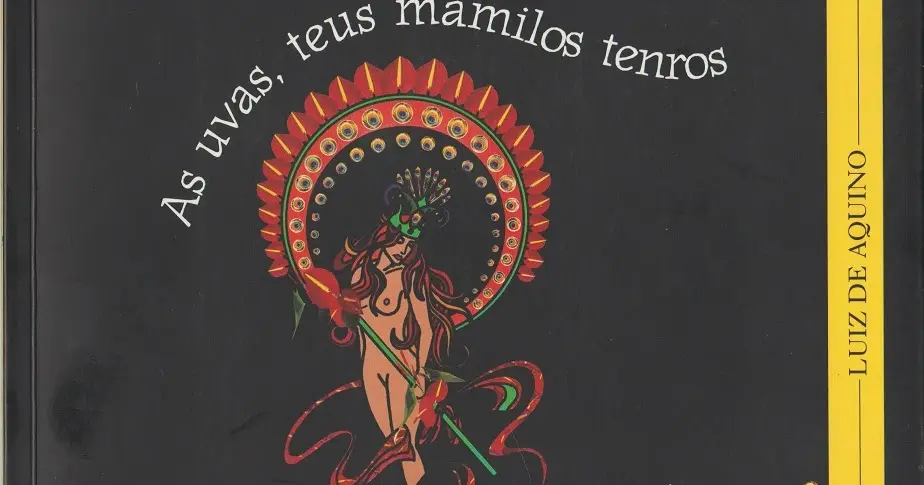

Um dos aspectos mais comentados acerca de sua obra é o erotismo. O livro “As Uvas, Teus Mamilos Tenros” é um ótimo exemplo. Outro aspecto é o romantismo. Alguns de seus livros trazem no título essa marca: “De Amor e Ontem”, “Amor em Dose Dupla”, “De Amor e Pele”, “Poemas de Amor e Terra” … Onde termina o erotismo e começa o amor, ou estão imbricados em sua poesia?

A boemia. Minha poesia é derivada de sentimentos e ambientes. O bar é um amplo espaço de liberdade, mormente para um jovem que, aos 18 anos, sente-se cerceado pelas decisões político-militares do golpe de 1° de abril de 1964. Um moço que viveu a adolescência distante do núcleo pai-mãe-irmãos. Um rapaz que vivia o primeiro namoro, estudava humanidades, lia boas obras e temperava a vida com canções românticas e libertárias.

Numa crônica, em livro que achei na Feira de Livros de Porto Alegre, lá pelos idos dos anos 1970, o consagrado compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974) definiu muito bem o boêmio, desmitificando a figura distorcida pelos menos avisados. O boêmio é um ser sensível, trabalhador, responsável. Gosta da noite e dos bares, convive com amigos iguais, comemora bons momentos e solidariza-se nas ocasiões de coisas graves e de dificuldades rotineiras. O boêmio não é um sujeito que abandona a família para se desgarrar em bebidas e orgia. Chega tarde à casa, pouco vê os filhos ao longo da semana, porém nunca se ausenta, acorda cedo, não falta ao trabalho… apenas gosta da noite e da música, da poesia, do lado romântico da existência.

A carência dos tempos adolescentes, o desejo de um amor e de companhia coincide com os hormônios em efervescência e a solidão nas noites após o silêncio da família, a primeira namorada justo ao começar uma nova fase — a vinda para Goiânia —, o peso dos sonhos, o novo e sólido emprego… Eu era, aos 18 anos, um ser marcado para amar. Sonhava com os amores, precisava do toque de peles e esse toque nos eriçava — a mim e à moça de iguais carências físicas, e neste caso o físico perturba o cérebro e atiça a mente.

As leituras literárias, na adolescência, eram marcadas por romances clássicos — alguns eram daqueles que os adultos tentavam controlar. Aprendi a encapar esses romances com papel comum (o famoso papel de pão) e, com um lápis de ponta grossa (eram lápis grossos, bicolores — vermelho e azul) escrevia HISTÓRIA ou GRAMÁTICA.

Não sei, nunca notei se há diferença entre o amor e o erótico. Não falo do amor de amigo ou no amor em casa, entre nós e nossos pais, nós e os irmãos. Sei do amor de carências, o amor atrativo, o amor romance… o amor de Eros, o que procura Eros, que evoca Musas, que envolve Baco e confidências miúdas de meia voz, amor que cresce quando a dois, e quando dois à meia luz.

Já fui tomado (obviamente por alguém menos sensível) por pornográfico; lembrei o poeta francês Guillaume Apollinaire, que definiu a pornografia como “o erotismo dos outros”. Discordo, porque entendo que mesmo o erotismo dos outros pode deixar de ser pornografia quando visto e interpretado por nós. Puro eufemismo, pois! Não é porque nós interpretamos aquele amor nos modos das artes (fotografia, poesia, a plasticidade em duas ou três dimensões e ainda na música) que ele se torna erótico, em lugar de o vermos pornográfico. A diferença, eu sei, vai do modo como se trata o sexo. E sobre isso, tenho uma crônica — publicada no “Diário da Manhã” em novembro de 2006 e na página 59 do meu livro “Meia Ponte do Rosário, Pirenópolis” (2009) em que trato disso.

4

A figura feminina está entre seus principais temas poéticos. Como Luiz de Aquino, nesta altura da vida, vê a mulher? O que as mulheres ensinaram para Luiz de Aquino?

Ah, claro! Aprendi muito com as mulheres. E com os homens que sabiam (e sabem) respeitá-las. Falo das primeiras — mãe, tias, professoras — e das que descobri já na adolescência e na juventude. Descobri nelas a fineza na comunicação e no trato, mesmo nas que tiveram o papel de me ajustar à sociedade — a educação que recebemos em casa e que a escola tenta complementar; hoje, pais incompetentes atribuem à escola a missão de educar as crianças, mas as crianças chegam à escola preparadas para desacatar e mesmo agredir professores. Aos 10 anos de idade, minha mãe foi substituída por minha avó e tias maternas, como já disse. Aquela outra parte da família; o lado paterno estava em Caldas Novas e Pirenópolis; a materna tinha na minha terrinha natal o bisavô Donato Ríspoli e seu filho, meu tio-avô Dedeco (Filadelfo). A educação, naqueles anos cinquenta, era rígida, ainda mais numa família italiana. Controlavam-me os horários e as saídas, as cobranças eram severas, mas, ao mesmo tempo, cobertas de carinhos.

Já em Goiânia, aos 19 anos, tive uma revelação marcante ao ingressar no Banco do Estado de Goiás. Era uma empresa pequena, com apenas 16 agências, mas havia mulheres em cargos de destaque: uma gerente de agência em Rio Verde; a tesoureira da Agência Central (a maior das agências em toda a história do BEG) e a chefe do Departamento de Pessoal (esta, uma jovem ainda na casa dos 20 anos). Percebi, observando-as, que eram muito eficientes, demonstraram um tino administrativo bastante acurado, os departamentos a seu cargo eram sempre os mais organizados. E, a par dessa competência, conseguiam manter suas equipes muito bem ordenadas e eficientes.

Enfim, ao longo desta minha vidinha de 80 anos (estou a poucas semanas…), eu apenas confirmei a elevadíssima competência da mulher em todas as atividades. No lar, é quem preserva a unidade e o bem-estar da família; na sala de aula, representa a força da mãe no lar; no convívio social, é quem dá o tom de conforto e prazer; no casamento, a companhia indispensável em todo o processo de manutenção, estimulando o companheiro, tendo sempre em vista a harmonia do grupo familiar; numa empresa, racionaliza a gestão e promove o equilíbrio financeiro — e assim por diante. Daí a necessidade de se aumentar a participação feminina em todos os ambientes da gestão, nos três poderes da República.

5

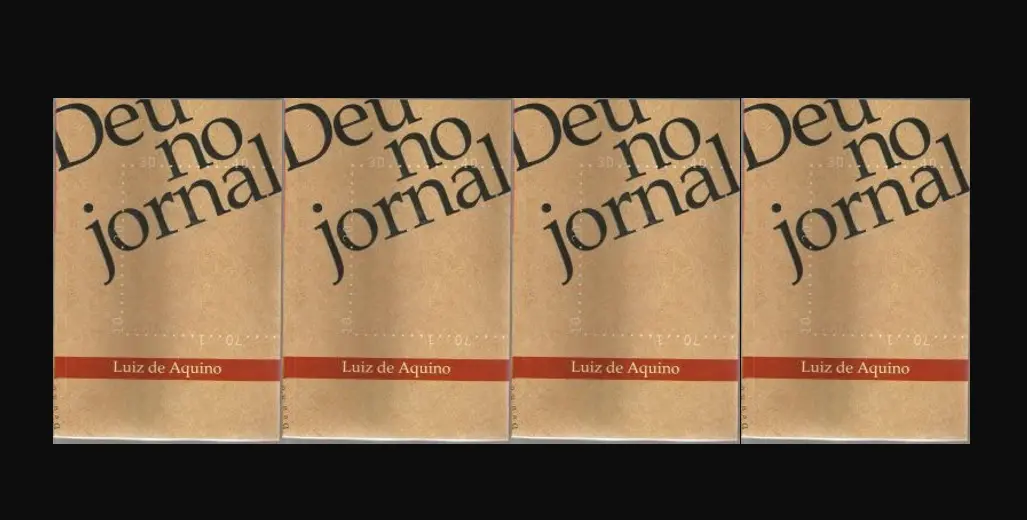

Seu livro “Deu no Jornal” compila uma série de artigos, matérias, colunas que tiveram muita repercussão ao longo de sua trajetória como jornalista. A própria expressão “deu no jornal” sugere a força da imprensa. “Sair no jornal” impresso era um acontecimento. As pessoas recortavam e guardavam. Como você analisa o papel na imprensa hoje, no mundo da internet, redes sociais e agências de notícias?

O livro “Deu no Jornal” tem uma característica especial. Veio de uma série de entrevistas que fiz para o “Diário da Manhã” (“DM”) em 1994, publicadas em forma de crônicas. Para isto, inspirei-me em dois grandes nomes das letras, Fernando Sabino — com o livro “Gente”, em dois volumes — e Pedro Bloch — com “Entrevista”. Ambos fizeram entrevistas publicadas em linguagem de crônica, em “lugar das tradicionais entrevistas pingue-pongue, isto é, em forma de questionário. Guardei essas publicações; em 1999, entrevistei, para o jornal “Gazeta de Goiás”, o ex-governador Mauro Borges, mas, para preservar a linguagem do grande político goiano, mantive a forma de perguntas-e-respostas. Essa entrevista foi acrescentada às demais de cinco anos idos e formaram o livro “Deu no Jornal” (2000).

Volto novamente aos meus 10 anos, o momento de minha mudança para o Rio de Janeiro. Os instrumentos de leitura, em Caldas Novas, eram mínimos, em termos de livros, e eu lia gibis, praticamente todos os que me chegavam às mãos. A fonte principal de gibis era um cantinho no quarto “dos meninos” em casa do meu tio-avô Dedeco (sua mulher, minha madrinha Dorinha, professora, tinha uma bela coleção de romances, mas ainda inacessíveis para mim); era uma pilha que atingia a altura dos colchões das camas, gibis e revistas que Rogério (meu primo já adolescente, estudante interno no Colégio Regina Pacis, em Araguari) trazia sempre que voltava a casa. A maioria dessas revistas eram de caubóis, em preto e branco, mas havia também as revistinhas pioneiras de Walt Disney, com Mickey Mouse, Pato Donald e toda a troupe.

Veio, então, a mudança para o Rio. Ganhava revistas infantis e as devorava logo; e lia, também, as revistas femininas que minhas tias compravam, algumas delas em quadrinhos desenhados, outras com fotografias (as fotonovelas), como “Sétimo Céu” e “Grande Hotel”. Mas a minha leitura preferida eram os jornais. Ao longo da semana, meu tio comprava Última Hora, nos finais de semana, tínhamos “O Jornal”, “Diário de Notícias” e, às vezes, “Correio da Manhã”. Também, às vezes, o “Jornal do Brasil”; esses jornais tinham cronistas maravilhosos, para mim, como Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto), Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Arthur da Távola, Nelson Rodrigues, Adalgisa Nery… Eu devorava aquelas crônicas e lia, também, o noticiário. Era um garoto familiarizado com os jornais, num tempo em que os meninos da minha idade preferiam jogar bola na rua.

Era o tempo em que a imprensa era chamada de quarto poder. Carlos Lacerda, jornalista e líder político de extrema direita, era um articulista talentoso, um panfletário terrível, muito querido pela Aeronáutica (a FAB), que se recusou, em 1955, a aceitar a eleição de Juscelino Kubitschek, promovendo um levante (uma tentativa de golpe) que foi contida pelo general Henrique Dufles Teixeira Lott, então ministro da Guerra (a Pasta do Exército), um militar legalista que assegurou a posse do construtor de Brasília. Lacerda, como se sabe e isso foi fartamente comentado nos jornais nos anos subsequentes, seria o responsável pelo suicídio de Getúlio Vargas (agosto de 1954), com seus artigos curtos e bombásticos. E havia também as revistas semanais — “O Cruzeiro” (circulou de 1928 a 1985) e “Manchete” (de 1952 a 2007) – onde pontuavam grandes jornalistas e ilustradores admiráveis e humoristas de realce, como Emmanuel Vão Gogo (pseudônimo de Millôr Fernandes), Carlos Estêvão, Péricles (criador do personagem Amigo da Onça) e vários outros.

Aqueles veículos de comunicação tinham um grande poder de atração. O rádio reinava, desde os anos 30, pelo menos, como o comunicador instantâneo, trazendo notícias e músicas, revelando nomes de comunicadores, cantores, instrumentistas e atores, pois as radionovelas eram também uma coqueluche — expressão da época para coisas que se tornavam moda. Enfim, estou dizendo do que vinha a ser um dos meus dois principais sonhos de infância para o futuro: queria ser professor, mas gostaria muito de, também, ser jornalista — mais precisamente, queria ser repórter.

A televisão, já na década de 1970, firmou-se como grande veículo de notícias. A TV Globo, criada por Roberto Marinho em1965, chegava, em 1970, demonstrando sua vocação para formar uma grande rede nacional. Seu chamariz para o grande público foi a formação de um criterioso núcleo de telenovelas — gênero que já caíra no gosto do povo. O “Jornal Nacional” firmara-se em 1959, já em cadeia, tomando conta de todo o país. O resto é, por demais, conhecido.

Homem da imprensa e pioneiro da internet

Sou um pioneiro no uso da rede mundial, a Internet. Com o auxílio (muito luxuoso) de Dênia Diniz de Freitas, bibliotecária de Belo Horizonte, que conheci nos primeiros contatos em rede. Dênia formulou e pôs no ar uma página com meus poemas. A Unesco criou o Dia Internacional da Poesia (1999, 21 de março), pouco depois veio a criar um portal internacional de poesia. A página do Brasil, no portal da Unesco, estreou com três poetas brasileiros: Soares Feitosa, que criara, lá de Fortaleza (CE) o seu “Jornal da Poesia”; um moço poeta cujo nome me escapa (coisas da idade, perdoe) e eu, goianíssimo. Senti que era aquele o meio do futuro, um canal por onde as letras se expandiriam além da forma tradicional, em papel e tinta (como gosta de dizer o citado poeta Soares Feitosa).

Ora, eu venho da mídia impressa. Tive uma breve experiência em tevê, em 1982, na TBC, mas um acidente de moto tirou-me da telinha e acabei não retornando. Permaneci na escrita, até 2018, quando desisti do compromisso de cronista do “DM”, mais precisamente em outubro — o momento drástico da eleição após a queda de Dilma Rousseff. Os jornais já vinham perdendo espaço, a tevê entrava numa linha de descrédito e as redes sociais cresciam em volume e importância, com o advento das notícias falsas, isto é, fake news — até chegarmos ao ponto atual, com o mundo político brasileiro altamente envenenado pelas informações falseadas conforme a conveniência dos grupos. Mas não se fala em jornais sem as referências aos patrões — quase sempre apoiadores de medidas que favorecem as oligarquias e até mesmo golpes de Estado — e aos profissionais das notícias – os repórteres, editores, fotógrafos e revisores, segmento este sempre voltado, em vasta maioria, às questões sociais.

O momento atual, com o peso das tais redes sociais, com participação elevadíssima de fake news, impulsionadas por seguidores fanáticos de líderes de extrema direita e, pior ainda, por robôs que repetem postagens de conveniência, tudo sob o uso malversado de recursos cibernéticos, com montagens e criações esdrúxulas pela famigerada inteligência artificial.

Resumindo: a imprensa que conheci – como pequeno leitor, como adolescente empenhado em desenvolver um razoável senso crítico, como agente de textos analíticos e matérias informativas e, por fim, como repórter, repórter fotográfico e editor –, essa já não mais existe. Restam os profissionais que se empenham em programas especiais em estações particulares, como os que, com relativa liberdade, continuam atuando em emissoras de grandes grupos. Os podcasts de hoje buscam ser o momento da liberdade de imprensa, ou seja, a ocasião em que se faz uma entrevista ou mesa-redonda com personalidades em condições tais que os próprios entrevistadores dão o tom do programa, sem o controle — ou a censura — de patrões.

“Escrever contos foi fórmula pra escapar da censura”

6

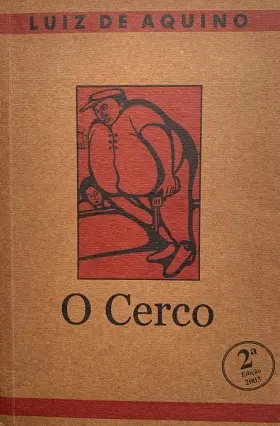

Com relação a sua obra em prosa, lembro-me particularmente do livro “O Cerco”, onde seus contos foram ilustrados pelo cartunista Jorge Braga, falecido recentemente. Creio que o humor e a crítica social são os elementos mais presentes neste livro. Mas como define sua obra em prosa como um todo?

Sim, tenho uma certa distinção de propósitos quanto à prosa e a poesia. Tenho poemas de amor, poemas de intimidade — com um apelo de sensualidade — e, ainda, poemas de cunho social. Quando faço ficção (contos), aplico algo dos temas poéticos, também. Sendo assim, entendo que os temas podem ser os mesmos, na prosa ou na poesia; o gênero depende do momento. As crônicas, textos rápidos especialmente para os jornais, podem vir de questões de momento – como uma apreciação subjetiva que faço sobre fatos que deveriam ser apenas notícias. Logo, os temas são sempre variados e podem até conter opiniões pessoais.

Pois bem: eu teria estreado com poesia, não fosse aquele momento (os anos que antecedem 1978, o ano da estreia, com “O Cerco e Outros Casos”). A poesia era muito visada pelos censores da ditadura. Eles sempre desconfiavam que poesia iria virar letra de música — alvo preferido dos censores. Escrever contos foi a fórmula para escapar da censura. Disseram os críticos mais rigorosos que meus contos, naquele livro, aproximavam-se da crônica; não sei bem, pois, quando escrevo, não me importam as regrinhas que dão aos críticos a distinção entre os gêneros, prefiro acreditar em Mário de Andrade, que disse: “Conto é o que o autor chamar de conto”.

Jorge Braga, naqueles anos setenta, já era um nome conhecido dos leitores de jornais em Goiânia. Quando o conheci, assustei-me com aquele garoto de 21 anos, pois pensava que o autor das charges de “O Popular” (já havia passado pela “Folha de Goiás” e pelo “Cinco de Março”) fosse um senhor de seus 35 a 40 anos, pelo menos. Tão logo nos conhecemos, falei-lhe de meu livro em construção e pedi-lhe que o ilustrasse. Ele aceitou e estreamos juntos — foi o meu primeiro livro e era o primeiro que Jorge ilustrava. Nasceu ali uma amizade que logo, logo virou fraternidade – e toda a minha família o acolhia como mais um membro.

Atuei ao lado de Jorge Braga em algumas de suas publicações, como o gibi “Romãozinho” e o jornal “Zeferino”, entre outras várias, quase sempre como revisor. Em 2003, cuidei de uma nova edição de “O Cerco” — a primeira edição foi muito malfeita, com graves erros de revisão e o acabamento péssimo do livro (foi encadernado com uma cola de milho que, em breve tempo, quando ressecada, descolava as folhas). Jorge participou dessa segunda edição com novos desenhos, sempre nos mesmos contos; cuidei de demonstrar, no final do livro, os desenhos da primeira edição, para que o leitor comparasse a evolução do traço do artista.

“O Cerco” traz, sim, algo como você o define nesta pergunta. Há uma ligeira mudança no segundo livro de contos, “A Noite Dormiu Mais Cedo”, (2001), que enfoca o amor, mas também com lampejos de humor e sensualidade. A obra foi premiada na Bolsa Cora Coralina (da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico, a Agepel, sucedida pela Secretaria de Estado da Cultura). Em 2012, a Editora Kelps o inseriu na Coleção Clássicos Goianos, composta por 19 livros selecionados, voltados para o estudo de literatura nos colégios estaduais (essa segunda edição foi revisada, ao modo do padrão de linguagem solicitado pela Secretaria de Estado da Educação).

Tenho, sim, livros de outros gêneros, em prosa, como os de crônicas “Meia Ponte do Rosário, Pirenópolis” (2009), montado com crônicas publicadas em jornais com o propósito de homenagear a cidade quando fui agraciado com o título de Cidadão Honorário pirenopolino. Depois publiquei “Ah, língua brasileira!” (2011), sob o tema do nosso linguajar corriqueiro, com críticas ao que se lê e se ouve nos veículos de comunicação. E, também, “Concerto de Boêmios” e “Sob o Signo da Lua” (2013 — o mesmo livro, dois títulos), contando de três fortes personalidades de minha vida: meu avô Luiz, meu pai, Israel, e o amigo Zé Pinto, que completa o trio de boêmios com que muito aprendi de poesia, música e serenatas.

Livro sobre o BEG e biografia de desembargador

7

Além de prosa de ficção e poesia, você escreveu biografias, história e livros institucionais, como “BEG – Nossa Gente, Nossa História”. Como avalia esse aspecto de sua produção? Como realizava a pesquisa para escrever essas obras?

Em grande parte do meu trabalho, atua o eu-jornalista, rsrsrs… “BEG — Nossa Gente, Nossa História” (1994, com tiragem de dez mil exemplares) pretendia ser histórico, mas só o consegui em parte. A obra nasce do fato continuado de colegas bancários que, ao término de seus cursos de graduação acadêmica, procuravam-me para subsidiar suas monografias — hoje, TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Lá por 1987 ou 88, decidi montar um histórico da empresa, contando da fusão de três estabelecimentos — dois pequenos bancos (um de Anápolis, outro de Ipameri) e uma casa bancária (da Cidade de Goiás) — que deram origem ao BEG. Redigi um texto e tirei cópias; sempre que era procurado, entregava uma cópia ao colega formando e complementava dados, conforme o interesse de cada um. Aos poucos, fui juntando material para subsidiar um livro.

Enfrentei uma dificuldade grave: um colega de trabalho, ocupando a Secretaria Geral do banco, ocultou os livros de atas e outros registos dos bancos que, fundidos em 1955, deram origem ao Banco do Estado de Goiás, bem como os primeiros livros já sob a égide do BEG. Eu sabia da existência desses livros, que em época anterior (nos anos oitenta) os expusemos num evento, mas o secretário geral de então, enciumado por eu me dispor a produzir essa obra, preferiu dificultar. Montei o texto com os parcos documentos disponíveis e completei o meu trabalho com causos pitorescos da vida bancária, relatando passagens reais com pitadas de humor. Ao fim, exponho uma linha do tempo, registrando nomes e períodos dos diretores, de 1954 até o fechamento do livro (1993), além da lista total das agências, com as respectivas datas de inauguração.

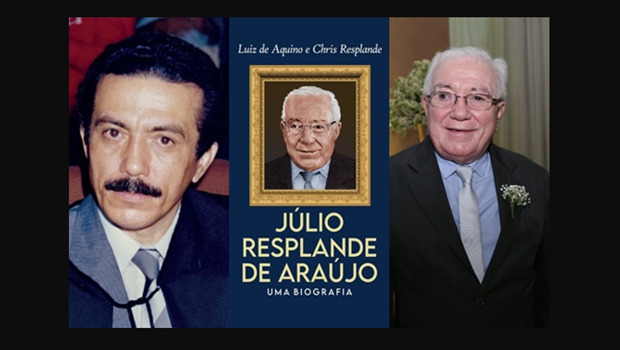

Outra obra, também em prosa, é “Júlio Resplande de Araújo — Uma Biografia” (2023, em parceria com Chris Resplande). A poetisa Chris Resplande é filha do biografado. Eu lhe sugeri, um tempo antes, que fizesse a biografia de seu pai – um dos mais jovens juízes a chegar à cúpula da Justiça de Goiás, o cargo de desembargador. O magistrado foi aprovado em concurso para a carreira ainda muito jovem, pouco após sua formatura em Direito, na UFG. Em breve tempo, obteve promoções sequenciais, sempre por merecimento — e por merecimento chegou ao Tribunal de Justiça. Ela, um dia, propôs-me o trabalho de biografar seu pai. Condicionei meu aceite à sua colaboração, que veio de modo bem mais expressivo do que eu poderia supor. Chris cuidou, diretamente, de apontar-me as fontes para entrevistas e passou-me, com o auxílio de sua mãe, farto material documental para a feitura da obra.

Organizei algumas publicações, com vários autores — umas em homenagens póstumas a confrades da Academia Goiana de Letras quando de falecimentos: “José Luiz Bittencourt — Coletânea da saudade” (2008); “Tributo ao Tribuno Eurico Barbosa” (2024); “Educadores e Acadêmicos — Emílio Vieira das Neves, Gilberto Mendonça Teles e Martiniano José da Silva” (2025). Estes livros tiveram colaborações, com textos, de acadêmicos da AGL.

Por encomenda da Contato, do confrade Iuri Rincon Godinho, organizei o livro “Iris Sob a Ótica de Observadores Especiais” (2020). Este livro foi lançado no auditório do Colégio Sec Cidadania, no último mês do derradeiro mandato do grande político na Prefeitura de Goiânia. Os colaboradores são professores, jornalistas, sindicalistas, escritores, artistas plásticos, músicos… gente da vida goianiense que acompanhou a trajetória política de um dos maiores nomes da vida pública de nossa terra.

Ao redigir, além de fontes pessoais — recurso muito comum no jornalismo —, recorro a leituras em livros e dicionários, enciclopédias (cada vez mais raramente) e sites de consulta da Internet. A escolha de fontes de consultas, obviamente, depende de cada caso.