Luiz de Aquino: Carmo Bernardes, Anatole Ramos e José J. Veiga foram grandes estimuladores literários

13 setembro 2025 às 21h12

COMPARTILHAR

Ademir Luiz

Especial para o Jornal Opção

A Academia Goiana de Letras estabeleceu 2025 como o Ano Cultural dedicado ao jornalista, contista, cronista e poeta Luiz de Aquino, nascido em Caldas Novas, estudante do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que se tornou um dos jornalistas mais combativos e competentes da imprensa goiana.

Poeta conhecido pelo elogio da boemia, da beleza feminina, erotismo e dos refinamentos do idioma, Luiz de Aquino conta nesta entrevista detalhes de sua infância, formação literária, influências e um pouco das lutas que travou e, agora, das homenagens que tem recebido.

Por ser longa, a entrevista foi dividida em três partes. Pela qualidade, merece ser publicada em livro.

1

Vamos começar por sua formação. Você nasceu em Caldas Novas, município goiano conhecido por suas águas termais. Apresentava vocação para escrita desde criança? Sua família incentivava, cultivavam as artes em casa? Ou era o contrário, você era um “estranho no ninho”?

Diria que, na infância, apresentava vocação para o sonho. Minha mãe lia muito, via-a, amiúde, com um livro — nos raros momentos de folga. Ela costumava nos fazer dormir lendo contos infantis, num livrinho chamado “Histórias da Carochinha”. Não me lembro de ter dormido, alguma vez, antes do fim de cada história; eu costumava sempre comentar os finais.

Meu pai era músico — instrumentista e compositor. Seus instrumentos eram o violão e o bandolim. Desde eu menino, ensinava-me a cantar canções para suas tocatas em casa ou para as adoráveis serenatas. Antes mesmo de aprender a ler eu já aprendia a cantar canções e estreei em serenatas, cantando, aos quatro anos de idade.

Associar as canções que cantava com meu pai às histórias que ouvia de minha mãe foi a base, acredito, para o meu gosto por literatura. Aprendi a ler aos quatro anos e meio e a leitura surgiu em mim como o ato de maior prazer (deixava de jogar bola para ler gibis e livrinhos vários).

2

O que você lia na adolescência? Quais foram os autores fundamentais em sua formação?

Uma das tias, em Caldas Novas, era a Tia Dorinha, mulher do Tio Dedeco (tio de minha mãe). Ela era minha madrinha, mãe de três primos queridos. O mais velho deles era o Rogério, sete anos mais velho que eu. Ele tinha uma grande coleção de gibis e publicações afins. Lembro-me que uma das histórias em quadrinhos que li – acho que aos sete anos – tinha um título interessante: “O Tronco do Ipê (romance de José de Alencar, que alguma editora publicou em quadrinhos). Não me lembro do teor do livro, mas de tê-lo lido, sem compreender o que lia.

Já no Rio de Janeiro, aonde cheguei aos 10 anos de idade, tive acesso aos livros da casa, mas só aos que me permitiam ler. Meu tio presenteava-me preferencialmente com livros e li quase toda a obra infantil de Monteiro Lobato, de “Reinações de Narizinho” a “Dom Quixote para Crianças”. Ao fazer 15 anos, ganhei desse tio um livro diferente: “História da Raça Humana Através da Biografia”, de Henri Thomas. A obra foi publicada em 1936. Seu autor faleceu em 1939, mas previu, nesse livro, a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Eu já gostava, muito, de Geografia e de História, mas esse livro foi de raríssima importância para mim.

As aulas de Português, no Ginásio (o que equivale à segunda fase do Ensino Fundamental de hoje), foram um grande estímulo para que me tornasse escritor. Os professores do Colégio Pedro II ensinavam a gramática pela literatura; eram apenas três aulas por semana. Os textos lidos e estudados em cada aula eram as peças nas quais se ensinavam os casos em lição. Uma dessas três aulas semanais eram exclusivamente de leitura e redação, e eram essas as aulas de que eu mais gostava.

Foi assim que descobri Manuel Bandeira, José Lins do Rego (Jorge Amado era lido – e parcialmente controlado para mim – mas eu violava a “censura doméstica” e lia tudo, escondido), José de Alencar, Castro Alves, Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, Júlio Ribeiro, João do Rio, Lima Barreto…

Dos contemporâneos, lia nos jornais: Nelson Rodrigues, Adalgisa Néri, Arthur da Távola, Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto), Carlos Drummond de Andrade, Millôr Fernandes, Vinícius de Moraes, J. G. de Araújo Jorge (de quem fui aluno), Lígia Fagundes Teles, Cassiano Ricardo…

Havia, também, duas aulas semanais de Latim. Ao se extinguir esta disciplina, afirmou-se que o Latim seria ensinado pelos professores de Português, por isso o acréscimo de duas outras aulas semanais – mas isso nunca aconteceu em lugar nenhum do país. Detalhe: concluí o Ginasial em 1961, o último ano de ensino de Latim no Ginasial.

3

Como um menino de Caldas Novas foi parar no lendário Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro? Como foi sua passagem por lá? Teve algo de “O Ateneu”, de Raul Pompéia?

Começo confessando que jamais consegui passar de cinco ou dez páginas de “O Ateneu”, nas cinco ou mais tentativas que fiz, dos 13 ou 14 anos até a última delas, há cerca de dez anos.

Bem, tudo começa quando nasci. Minha mãe nasceu em Conquista, Minas Gerais, mas a família transferiu-se para o Rio de Janeiro quando ela estava entrando na adolescência. Meu avô, italiano, era próspero, quando jovem, em Minas; mas, com a revolução paulista de 1932, a pequenina Conquista, bem próxima ao Rio Grande, estremeceu-se com as escaramuças entre mineiros e paulistas.

Por alguma outra razão paralela (coincidente), meu avô faliu. No Rio, minha mãe e irmãos começaram a estudar – era 1935 –, mas logo em seguida o mundo entrou em guerra. Getúlio preferia Hitler e Mussolini, mas o povo o pressionava para decidir-se pelos Aliados. Italianos e alemães passaram a ser vistos como inimigos, meu avô entrou em crise terrível sob a xenofobia e a falta de oportunidades. Em 1942, minha mãe veio morar com os citados Tio Dedeco (Filadelfo) e Tia Dorinha, em Caldas Novas. Ela e o moço seresteiro Israel, pirenopolino que vivia em Caldas Novas desde 1940, começara a namorar, casando-se em 1944.

Sou o primogênito e (poxa, contei toda essa história…) minha mãe preocupou-se: naquela cidadezinha só havia o curso primário – aliás, em quase todas as cidades de Goiás. Os filhos dos bem-aquinhoados estudavam em colégios internos em Bonfim (Silvânia), Morrinhos ou Araguari. Ou Goiânia. Ela decidiu: “Se até a idade de ele fazer o Admissão ao Ginásio ainda não houver condições de estudos, mando esse menino para a casa de meus pais”. E contou isso a meus avós maternos, que gostaram da ideia.

Quando terminei o primário, com 10 anos de idade, ainda não havia ginásio em Caldas Novas (isso só aconteceria em 1963).

Augusto Rodrigues da Cunha (irmão da Tia Dorinha, então tenente da FAB, servindo em São Paulo), sempre que havia algum voo para Goiânia, dava um jeito de vir para, assim, visitar seus pais. Em 9 de março de 1956 – as aulas já haviam começado e eu estava à toa na vida – um avião da FAB sobrevoou a cidade, em rasante, e todos entenderam que Augusto estava naquele avião. Estavam conosco, desde uns meses antes, duas irmãs de minha mãe, e Augusto, após as boas-vindas, disse à minha mãe:

– Lilita, nós temos vagas neste avião; se suas irmãs quiserem posso levá-las até São Paulo.

Minha mãe aproveitou:

– Cabe o Luiz também?

Cabia.

Meu pai levou um choque. Ele nunca imaginou que a fala de minha mãe, tantas vezes repetida, tinha um propósito tão firme. Titubeou, tentou não concordar… e atribuiu-me a decisão final:

– Você quer ir?

– Quero!

Ora!… O pouso do avião se deu às 16 horas. Às 10 horas do dia seguinte, decolamos de Caldas Novas e pouco antes do meio-dia pousávamos no Campo de Marte, em São Paulo. Pernoitamos na casa de Augusto e sua mulher, Marieta (prima de meu pai). Era madrugada quando o ônibus da Cometa tomou a Via Dutra rumo à então capital federal, no domingo (11 de março de 1956).

Tio Ângelo era o único varão entre os seis filhos de Dona Inês, minha avó; o avô, Francisco Borgese, falecera em 1950. Já na segunda-feira, 12, meu tio Ângelo levou-me à Escola Evangelina Duarte Batista, onde matriculou-me com vistas ao preparatório ao Ginásio. Como não havia vaga na turma de Quinta Série, colocaram-me numa classe de Quarta Série – a última, oficialmente, do primário.

No Rio, as escolas públicas ofereciam aquela série extra – a Quinta Série –, o preparatório, destinado a quem não conseguiu aprovação no Exame de Admissão ou que, como eu, não tinha ainda completado 11 anos – idade mínima para se ingressar no Ginásio.

Assim, o jeito foi repetir a Quarta Série, mas ao final do ano fui reprovado no Exame de Admissão. Ao longo do ano, tirei o primeiro lugar em todas as provas (mensais e parciais), o que me rendeu uma medalha de ouro. Mas, reprovado nas provas de acesso, tive de cursar, sim, a Quinta – e foi o que aconteceu. Nessa série, fui colega de um garoto, vizinho de carteira, de quem me fiz amigo e até hoje trocamos falas na Internet: o pianista, arranjador e compositor Cristóvão Bastos, da fina flor da MPB.

Ao final de 1957, fui aprovado no Ginásio José Accioli, bem pertinho de casa. Era uma escola da Prefeitura do Distrito Federal e, hoje, integra a rede estadual de educação, tal como a antiga escola primária onde me preparei. Estava todo feliz, aprovado em quarto lugar. Mas, ainda sob aquele gostinho de vitória, meu tio chegou trazendo um papel na mão: “Fiz a sua inscrição no Pedro II, mas só faz se quiser, você já é ginasiano”.

Já que estava inscrito, fui fazer a prova. Passei. Ainda assim, pensei em ficar no José Accioli, por conta da proximidade de casa. Um amigo de meu tio, que conhecia bem os hábitos de nossa casa (e o regime de pressão a que eu era submetido), deu-me um ótimo palpite:

– Luiz, você está fazendo pouco caso do Pedro II?

– Não, não… eu sei que é importante, mas…

Ele me retrucou:

– Não pensa muito, não. Seu futuro já está traçado, vai para o melhor do Brasil.

Fui.

4

Na orelha do livro “Concerto de Boêmios” lemos que você “torna-se carioca pelo ‘estado de espírito’”. O que significa ser esse “goiano carioca”?

É do conceito local: carioca não é só quem nasce na Cidade Maravilhosa, mas quem, lá vivendo, absorve seu modus vivendi. Em pouco, meu sotaque era uma mistura: os cariosas notavam “um acento diferente” na minha fala, ainda que eu já pronunciasse com o indefectível chiado e praticasse as gírias da época. Assim que vesti o glorioso uniforme do CPII, comecei a compreender também a geografia mais extensa da cidade.

Ganhei um pequeno atlas da capital federal. O livro, de poucas páginas, evidenciava as zonas (Sul, Norte, Suburbana e Rural; hoje, fala-se em Sul, Norte e Oeste), bem como as estradas de ferro (a Central do Brasil e a Leopoldina), as grandes avenidas e as rodovias, a Baía de Guanabara (sem a ponte, ainda), as ilhas e as serras.

Consegui, já no primeiro ano ginasial (1958), uma planta do centro da cidade e de bairros da Zona Sul (Flamengo, Catete, Laranjeiras, Botafogo, Copacabana e Ipanema…).

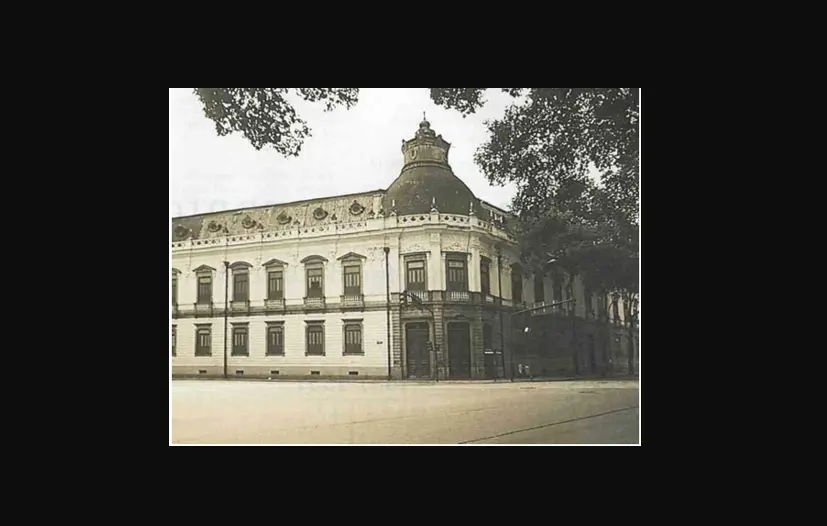

Quando “tomei gosto” por matar aulas, passei a perambular pelo Centro da Cidade, guiado pela planta que ganhei numa loja de comércio. Vale dizer que o Colégio estava espalhado pela cidade em quatro sessões de externato – a Sede (Rua Marechal Floriano), a Sessão Sul (em Botafogo, ou melhor Humaitá), a Sessão Norte e o Anexo Tijuca (instalado em 1957 e oficializado como Sessão uns dois anos depois). E tinha também o Internato, instalado num grande espaço, uma antiga chácara, em São Cristóvão, próximo à Quinta da Boa Vista, com o Palácio da família imperial, o Museu Nacional (destruído por um triste incêndio). O Internato não existe mais, o imóvel lá está e é, hoje, um dos campi do Colégio Pedro II e sede (reitoria) de todo o complexo, atualmente com outras oito unidades.

Tornei-me tão carioca que, com outros quatro colegas, comemoramos a nossa conclusão do Ginásio, em dezembro de 1961, subindo ao Pico da Tijuca – um dos principais picos cariocas, uma elevação com nada menos que 1.022 metros de altitude. Foi uma bela aventura, muito mal planejada… Saímos da porta do colégio, na avenida São Francisco Xavier (em frente ao histórico arquirrival Colégio Militar) por volta das 9 horas da manhã; e chegamos à estação de Lauro Miller (praça da Bandeira) já com a noite plena, por volta das 19 horas.

“Estreei como cantor de serenata aos 4 anos”

5

A foto de orelha desse mesmo livro, “Concerto de Boêmios”, mostra você tomando o que parece ser uma cerveja. Uma daquelas imagens que valem por mil palavras, sobretudo por ter sido escolhida para apresentar o escritor. Além, é claro, do próprio título da obra. Como é sua relação com o mundo da boêmia? Como descreveria as noites goianas, da boemia?

Essa foto é de 1983, ao fim de uma manhã de sábado no Dom Quixote – excelente bar e restaurante da Praça Tamandaré, na esquina da Rua 5 (onde hoje funciona o supermercado Pão de Açúcar). Ela reflete bem o momento e a minha história, sim. A boemia (sem acento, tal como Adelino Moreira a metrificou na magistral “Volta do Boêmio”, imortalizada na voz de Nelson Gonçalves)… a boemia é uma constante na minha vida.

Como disse, meu pai era músico, seresteiro por hereditariedade. Esse livro “Concerto de Boêmios” (a segunda edição tem um título mais poético, romântico: Sob o Signo da Lua) traz textos sobre três boêmios fundamentais na minha formação: meu avô Luiz de Aquino Alves, meu pai (Israel de Aquino Alves) e um amigo de meu pai desde adolescentes (José Pinto Neto).

Contei, na primeira resposta, que conheci as canções antes dos poemas e que estreei, como cantor de serenata, aos 4 anos de idade. Tinha 16 anos e cursava o Primeiro Ano do Científico no CPII quando consegui dar meus primeiros passos na boemia carioca. Mas foi um período difícil, aquele ano de 1962, pois eu contraí uma pneumonia justo quanto retornava do baile de formatura do Ginásio. Caiu uma chuva muito fria, na madrugada (era fevereiro, tempo de muito calor, mas as noites à beira-mar eram sujeitas aos ventos úmidos). Até agosto daquele ano, tive três recidivas e minha tia Míriam (a mais nova da irmandade, e a única ainda viva, hoje com 90 anos) telegrafou aos meus pais dizendo que me mandaria de volta (note-se: não havia o luxo das ligações interurbanas, telefone era coisa de gente rica; e Caldas Novas só teria telefone muitos anos depois). É que, na terceira recaída, o médico recomendou-me uma mudança de ares:

– Você devia se mudar para Brasília, lá o ar é seco.

Disse-lhe que era de Goiás, e ele resumiu: “Então, volta!”.

Eu voltei, mas de matrícula trancada e para um período de restauro. Cheguei a Caldas Novas, no final de setembro, pesando 48 quilos – e já estava com 1,70m. Minha mãe colocou-se sob uma rigorosa dieta e em um mês eu já mostrava pleno restabelecimento. Aos poucos, inseri na dieta o consumo habitual da cerveja…

Salto para meu retorno definitivo a Goiás, o que se deu em julho de 1963. Fixei-me em Goiânia, continuei o Primeiro Ano do Clássico no Liceu de Goiânia. Logo envolvi-me com os colegas poetas, fiz teatro amador (com Otavinho Arantes) e não demorou para que eu marcasse presença nos bares e nos eventos das noites.

A partir daí, a vida boêmia já estava bem instalada… E isso dá história!

Primeiro emprego no jornalismo foi no Jornal Opção

6

Como foi sua entrada no mundo do jornalismo? Teve algum mentor nesta atividade?

Meu pai trabalhava numa loja, a maior de Caldas Novas, que pertencia a um tio dele. Tio Aníbal assinava jornalões de São Paulo e do Rio com duplo propósito: sua mulher, a tia Lígia, gostava de ler jornais (chegavam com um atraso de três dias) e, depois de lidos, eram levados para a loja, onde se tornavam papéis de embrulho.

No intervalo, eu os manuseava e lia tudo o que achava interessante (isso, antes dos 10 anos de idade). Chegando ao Rio, deparei-me com o hábito comum de se ler jornais. Dentre os que mais me chegavam às mãos estavam “O Dia” (de notícias populares, como crimes e desastres), “Correio da Manhã”, “Diário de Notícias” (o que mais noticiava coisas de Educação e escolas), “O Jornal” e o meu preferido – “Última Hora”. Neste eu gostava de ler os colunistas: Jacinto de Thormes (fatos sociais), Nelson Rodrigues (o mais apimentado) e um cronista que eu considerava excepcional: Stanislaw Ponte Preta, codinome de Sérgio Porto. Lia as notícias policiais, especialmente no “O Dia”, e implicava com aquela linguagem chata: meliante, homens da lei, desabalada carreira, nosocômio, necrópole, sob varas, aos costumes…

Em 1966, trabalhando no Banco do Estado de Goiás desde o ano anterior, fui transferido para Anápolis, onde conheci o professor Roland Vieira Nunes, que fora diretor do Liceu até 1962 e dirigia um grupo de teatro. Ele me convidou para o grupo e, no início de 1967, matriculei-me no Terceiro Ano clássico no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, onde fui seu aluno (Latim). No grupo de teatro, ele quis criar um jornalzinho, com uma tiragem de uns vinte exemplares além do número de participante do elenco; os exemplares a mais eram distribuídos por ele na cidade (câmara de vereadores, prefeituras, algumas autoridades e comerciantes).

Esse jornalzinho – quase todo redigido por mim – era por mim também desenhado e datilografado, com uma diagramação “possível” (era mimeografado); trazia informações sobre o nosso grupo e algumas notas da cidade. Daí, o mesmo mestre Roland pediu-me artigos que ele cuidaria de publicar no jornal local – “O Anápolis”. Foi ali que estreei.

Voltando a Goiânia, no segundo semestre de 1967, continuei (para concluir) os estudos no Liceu e, de lá, ingressei na Universidade Católica de Goiás (UCG) para cursar Licenciatura em Geografia e Estudos Sociais. Em 1968, com Altair Sales Barbosa e Aidenor Aires (havia mais um companheiro, cujo nome me escapa), criamos um jornal que pretendíamos qualificar como “alternativo”, para criticar o regime (a famigerada e desagradabilíssima ditadura). Não conseguimos fazer o segundo número… E mais tarde, passei a publicar meus artigos, crônicas e contos nos diários “Folha de Goiás” e o O Popular, bem como no semanário “Cinco de Março”.

Sou um autodidata no jornalismo, porque abandonei o curso na UFG antes de concluir o quarto período (final de e1981). A prática nas redações significou-me um bom aprendizado. O primeiro emprego foi no Jornal Opção, em sua fase de diário (1979). Comecei como redator na editoria de Política. De lá, passei ao Cinco de Março e gostei muito de fazer semanário. Só abandonei o jornalismo em 2018 – eram decorridos, já 51 anos desde as minhas primeiras publicações.

Quando abandonei o curso de Jornalismo, já tinha o registro na DRT como repórter fotográfico. O veículo em que trabalhei por mais tempo foi o “Diário da Manhã” (quando foi criado, em 1980, comecei na equipe inaugural; eu saíra do “Cinco de Março”, mas a mudança foi apenas de sala e da jornada, que passou de semanal para diária). Fiz de praticamente tudo, em quase todas as editorias (local, nacional e internacional, política, economia, polícia… só não fiz cobertura de esportes). Fui repórter, repórter fotográfico, subeditor, editor setorial, editor executivo e editor geral.

Carmo Bernardes, Anatole Ramos e José Veiga

7

E na literatura? Teve algum mestre ou modelo?

Meus primeiros poemas surgiram nos meus 14 anos, no Terceiro Ano ginasial. Já no ano seguinte, organizei-me: separei um caderno que encapei com plástico verde e o trazia bem guardado dentro de uma espécie de envelope, de plástico forte, daquele que traziam uma capa de chuva… Mantinha aquele caderno com muito zelo, evitando despertar a curiosidade dos colegas. Era um tempo (1961) de muita atividade de nossa parte – o grêmio, os movimentos de rua, as discussões de costumes e política… foi aquele o último ano em que, nos cursos ginasiais, as turmas eram separadas por gêneros – havia escolas só para meninas e outras só para meninos; as escolas públicas, no geral, eram mistas, mas as turmas ginasianas não podiam ser mistas.

Meu receio era que os colegas, descobrindo que eu escrevia poesia, interpretassem isso como uma fraqueza ou que fosse efeminado. Num dia nublado, durante o recreio, deixei o caderno sobre a carteira e fui ao banheiro; ao voltar, quatro colegas estavam em torno de minha mesinha, folheando meu caderno (secreto) de poemas.

– Ô, cara, tu é poeta!

Levei um baita susto, tentei dizer alguma coisa, mas só gaguejava. Nisso, entra na sala o professor de História do Brasil – o poeta J. G. de Araújo Jorge, um dos poetas mais populares do Rio, naquela época. Os colegas contaram-lhe o que acabaram de descobrir, ele pediu para ver o caderno, leu uns poemas e me estimulou a “não parar”. Mas ficamos nisso…

Dois anos depois, chegando a Goiânia, fui parar num reduto de poetas, que era a nossa turma de Primeiro Clássico do Liceu. Um daqueles poetas lançaria um livro no final do ano – Ciro Palmerston, autor de “Solidão Maior”. Outro era Emílio Vieira (ambos integravam o Grupo de Escritores Novos, o GEN). Havia outros, como Francisco Taveira e Mário Alberto Campos, mas estes não prosseguiram na caminhada literária. Ah! Havia também o Elci, que é autor de obras filosóficas ou de sociologia… Ele foi associado à UBE, não sei se permanece (esqueci-lhe o sobrenome).

Além desse incidente no âmbito da poesia, eu era um aluno destacado pela professora Maria Helena Silveira (tive-a no Primeiro e no Quarto Ano ginasiais). Ela gostava da minha redação em prosa; destacava-me sempre com as redações nas aulas das quartas-feiras. Isso foi, sim, um grande estímulo.

Não tive propriamente modelos, mas mestres estimuladores. O primeiro deles, o já citado professor Roland, que me abriu a porteira da mística estrada do jornalismo e estimulava-me a produzir poemas. Depois, continuando o gosto pela leitura de jornais, “achei” Carmo Bernardes e Anatole Ramos. Quando comecei a lecionar (1968), tive entre meus alunos, no Ginásio Dom Abel (setor Pedro Ludovico) três das cinco filhas de Carmo. Eu era leitor dele desde a minha chegada, cinco anos antes; um dia, peguei o mesmo ônibus que ele e sentei-me ao seu lado; quando lhe disse meu nome, ele já sabia de mim (por suas filhas). Conversamos um pouquinho e, antes de descer do ônibus, ele me recomendou:

– Não deixe que as meninas passem sem saber.

Esse primeiro encontro foi o marco de uma amizade que se alongou até sua passagem para o outro plano; sucedi-o na Cadeira 10 da Academia Goiana de Letras.

Anatole Ramos, a quem fui apresentado pelo amigo Jorge Braga, foi um grande conselheiro, prefaciador do meu primeiro livro de versos, “Sinais da Madrugada”. Ele também foi um padrinho maravilhoso.

Bem, devo contar que em abril de 1978, numa manhã de sábado, cheguei a Pirenópolis e soube que José Veiga estava lá. José Veiga é o nome inteiro do escritor José J. Veiga (o J. é apenas um adereço, para dar bom equilíbrio à numerologia do nome – segundo o João, amigo dele. Esse João é o que o país inteiro e outras pátrias conhecem por Guimarães Rosa.

José J. Veiga foi um grande padrinho, não pelas leituras prévias de meus livros, mas pelas leituras dos publicados; com ele, aprendi muito nas nossas conversas por demais agradáveis. Era um homem tímido, mas, quebrando-se a timidez, ali estava um grande mestre!

Das leituras, sei bem do peso de Machado, de Bandeira, de Osman Lins, de Drummond, de Fernando Sabino e Pedro Bloch, de Erico Verissimo, de Bernardo Élis e José J. Veiga, de Yêda Schmaltz, de Rosarita Fleury, Marieta Teles Machado… Sou de ler poucos estrangeiros, pois sei bem que muitos tradutores não traduzem, simplesmente, mas escrevem outra obra com a história dos originais (Monteiro Lobato, por exemplo). Mas apaixonei-me pela obra de Gabriel García Márquez; não diria que tenho influências dele, mas vale-me muito o deleite que me dão seus textos.

Dentre os contemporâneos, é indispensável citar Valdivino Braz, Maria Luiza Ribeiro, Joaquim Machado, Delermando Vieira, Gilberto Mendonça Teles, José Fernandes, Emílio Vieira, Lêda Selma, Sônia Elizabeth, Aidenor Aires, Maria Helena Chein, Itaney Campos, Ana Cárita. Ubirajara Galli, A. G. Ramos Jubé, Adalberto de Queiroz, Hélverton Baiano, Francisco Perna Filho, H. Martins, Geraldo Dias da Cruz, Miguel Jorge…