A última caminhada do pintor britânico Robin MacGregor e sua vida no Cerrado

15 outubro 2025 às 12h24

COMPARTILHAR

Yuri Baiocchi

Mal começavam as minhas férias escolares e, sem ter o que fazer em Goiânia, aceitei o convite de minhas primas para acompanhá-las numa solenidade que só aconteceria naquele dia.

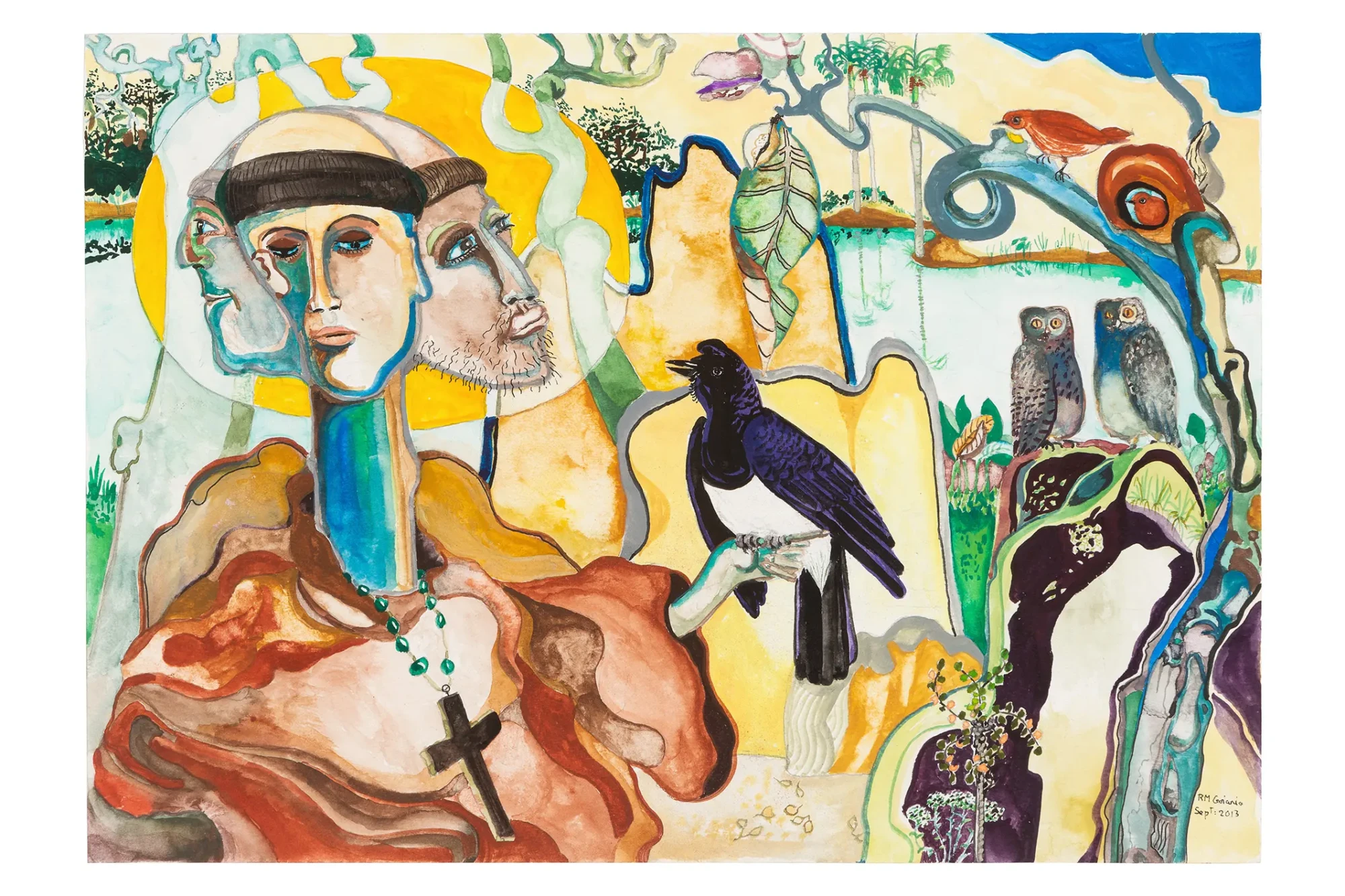

No início, parecia uma festa qualquer: não havia ninguém visivelmente triste em nenhum dos ambientes; servia-se bom vinho numa das salas, enquanto acontecia uma exibição computadorizada de aquarelas em outro cômodo. Alguns gringos brindavam com palavras que eram guturalmente repetidas pelos que não eram gringos.

Sem ter bebido uma única taça, eu observava o caixão enorme.

Disseram-me que eu estava então no velório de “um caçador de borboletas”. “Do maior caçador de borboletas de Goiás”, emendaram. De morto eu ainda só conhecia o meu avô, que era goiano como as borboletas caçadas por aquele outro morto — o segundo que conheci e que, além de um grande caçador de borboletas, ainda por cima era inglês e havia pintado todas aquelas aquarelas ali exibidas. Ou teria ele colado as borboletas mortas? Talvez elas tenham sido abatidas em pleno voo e por isso pareciam voar do papel.

De repente, fisgado por uma curiosidade inesquivável, senti-me como uma daquelas borboletas. Estava completamente preso ao morto desconhecido. Tornava a olhar para o caixão como se esperasse alguma resposta dali de dentro.

Pouco tempo depois as respostas começariam a vir naturalmente em minha direção. Sob outra atmosfera, tornei-me próximo de sua ex-mulher por alguns anos. Hospedei-me várias vezes em casa dela, na Cidade de Goiás, em quartos que guardavam os livros do falecido e em cujas salas abundam painéis de sua autoria com temática de batalhas europeias. Vê-se naquelas paredes (num casarão colonial do Largo do Chafariz) a Batalha de Trafalgar: ingleses contra franceses e espanhóis no Atlântico Norte, ao largo de Cádiz, com suas esquadras, o Almirante Nelson. Havia também pinturas de um amargurado Napoleão — o imperador cuja ambição naval foi destroçada naquele 21 de outubro de 1805. Telas menores com desenhos de fungos e cupins, um mundo que, de tão pequeno, é maior do que o nosso. À vista estavam também alguns mapas antigos, gravuras com temática de caça, objetos desconhecidos que ao mesmo tempo carregavam consigo a impressão de algo de grande valor — se não por si, pelo contexto.

Falava-se ali, durante os vários dias pelos quais costumava me estender, do lado familiar do morto. De sua ascendência mais do que nobre nas Terras Altas da Escócia, de seu parentesco com Robin Hood — aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres, enquanto o seu descendente escolhera gastar sozinho algumas vultosas heranças. Seu direito sucessório como herdeiro dos títulos de uma linhagem milenar contrastava com o fracasso desempenhado enquanto chefe de uma família comum no interior do Brasil. A ex-mulher, cearense, demonstrava outro tipo maior de nobreza.

Assim, pouquíssimo do artista me era revelado — o que talvez reflita bem a distância cultural e de interesses que sempre entremeou o casal. O artista só nasceria para mim após eu me tornar amigo do menino que fora seu vizinho. E depois que ouvi seu nome num bar e resolvi perguntar aos frequentadores do estabelecimento se o tinham conhecido. Um artista que era amigo de bêbados e meninos era muito mais interessante do que um mau marido.

Foi por esse caminho — o dos meninos e dos bêbados — que segui no encalço de Marcos Caiado. Com ele, a figura de Robin se completou. Marcos, que o conhecera na infância, falava dele com uma ternura quase devocional. Nossas conversas, entre trechos impublicáveis e pausas longas de memória, me revelaram um Robin vivo, errante, às vezes silencioso, às vezes desmedido e incendiário de apartamentos, mas sempre tomado por um brilho que não se apagava. A amizade que tenho com Marcos traz um reflexo de Robin para mim — um desses espelhos invertidos que a vida nos dá quando quer nos aproximar do passado por atalhos de afeto.

Desde então, adotei o roteiro alternativo. O do artista. E não foi sem surpresa que, mais uma vez, deparei-me com o morto — agora nos arquivos do contista e crítico Domingos Félix de Sousa. Tinham algo em comum, os dois: essa forma de autenticidade, resultante de uma acuidade vital, que Domingos chamava de “acribia”. Ele mesmo, certa vez, chegou a tentar vender seu relógio de pulso no ônibus para poder voltar de uma visita ao artista — gesto mínimo, mas revelador de uma mesma dignidade errante.

Autor da pesquisa biográfica de Domingos Félix, sei que ele era leitor de Henry David Thoreau — o poeta americano de Andar a pé, livro que proclama o homem como parte e parcela da natureza, não como seu observador. E é impossível ler Thoreau e não pensar em Robin. Ambos pertenciam a essa mesma antiga ordem de homens, anterior à nobreza de qualquer dinastia: a dos andarilhos.

A essa altura, Robin já não era apenas o morto do velório. Tornara-se uma presença. Eu o via nos desenhos de andorinhas e cascatas, nos mapas, nas conchas, no pólen de um tempo que ele mesmo fabricara. Robin MacGregor era o artista andarilho de que Thoreau falava.

Foi lendo Andar a Pé que entendi a natureza dessa afinidade. Thoreau escreve: “Em toda a minha vida só encontrei uma ou duas pessoas que compreendiam a arte de andar, isto é, de dar passeios a pé — que tinham o gênio, por assim dizer, do sauntering”. Essa palavra — sauntering — significa andar sem destino, caminhar em direção à Terra Santa. Robin fez disso uma profissão espiritual. Viajou a pé pelos Himalaias, atravessou selvas, cruzou rios do Cerrado e, segundo contou a amigos, queria morrer caminhando dentro de uma floresta.

Robin MacGregor — o que andava pelas estradas de Goiás caçando borboletas — parece ter levado ao extremo a lição de Thoreau: “Desejo dizer uma palavra em nome da natureza, em nome da liberdade absoluta, em nome da amplidão”.

Thoreau também invoca um Robin — “De há muito, disse Robin, aqui estive pela última vez; detenho-me um pouco para atirar na corça fugitiva.” O nome ecoa através dos séculos. Há uma coincidência de nomes que não é fortuita: o mesmo nome do pássaro que ele escuta nas manhãs de Andar a pé, e o mesmo nome do fora-da-lei que roubava dos ricos para dar aos pobres. Robin-bird, Robin Hood, Robin MacGregor — entre esses três Robins — o pássaro, o ladrão e o pintor —, há um parentesco de espírito. Entre eles há ainda uma mesma vocação: viver fora dos limites, ouvir o chamado das matas, caminhar contra o ruído das cidades.

Esse parentesco simbólico me levou a pensar num quarto Robin, que parece ter nascido no cruzamento improvável entre a floresta inglesa e o Cerrado goiano. Uma casa dentro da mata e um modo de estar no mundo. E talvez por isso, ao vê-lo pela primeira vez, cercado de suas aquarelas e de suas borboletas imóveis, eu tenha sentido que ele estava em movimento.

A ideia de que a vida de Robin e o ensaio de Thoreau se tocam me veio com força ao reler o belo texto de Leonardo Lacerda, que integra o livro-biografia. Ele evoca o menino que via Robin passar todas as manhãs, indo “pegar borboletas no Largo da Carioca”. Essa imagem infantil é quase uma miniatura de Andar a pé: o homem que sai de casa para recolher, na natureza, os sinais da própria existência.

Assim, percebo que a minha contribuição tardia é, de certo modo, a mais justa homenagem ao andarilho que ele foi. Thoreau dizia que o verdadeiro saunterer pertence a uma ordem mais antiga que a dos nobres, e que todo passeio é uma cruzada em busca da Terra Santa. Robin parece ter encontrado a sua: uma floresta qualquer do Cerrado, onde quis morrer andando.

Agora entendo: escrever sobre Robin é andar com ele.

Foi por tudo isso que o convite de Px Silveira me comoveu. Era como se, ao me chamar a escrever, ele me pedisse também para caminhar. E há nisso um destino curioso: o mesmo Px que agora edita o livro, dirigiu, décadas atrás, um filme em que o escritor Bernardo Élis é velado pelos próprios personagens — um velório inventado, poético, em que a morte se torna uma cena dentro da própria obra. O velório de Robin teve algo dessa ficção. No lugar das personagens, estavam suas aquarelas, suas borboletas suspensas, suas lembranças disfarçadas de cor.

Hoje percebo que minha presença naquele velório foi o ensaio de um texto que só se cumpriria agora. O livro já foi impresso, minha contribuição chega tarde. Robin, morto, tornou-se personagem; e eu, retardatário, virei testemunha. O livro de Px é o cortejo. O de Thoreau, a bússola. E como perdi a hora do convite, caminho atrás dos dois — do andarilho americano e do andarilho inglês — pelas veredas ainda abertas entre o Hemisfério Norte e Goiás. Mas talvez a caminhada verdadeira só comece quando o corpo se deita.

O livro, de certo modo, é também um velório — o último cortejo do andarilho, conduzido agora pela memória — logo, o que escrevo é a continuação daquela primeira visita, quando o vi morto e não o compreendi. Hoje, o vejo em marcha, caminhando comigo — o andarilho inglês do Cerrado — por entre as florestas que ainda o guardam.

Mas há outra razão, mais íntima, para o meu atraso. Sou goiano — e os goianos, como dizia Aurélio Buarque de Holanda ao saudar Bernardo Élis na Academia, “não são homens de longas caminhadas”. Bernardo, descendente dos Fleury, de “gente sedentária por excelência”, confessava: “Não dou conta de andar a pé.” Eu o compreendo. Nossos avós caminharam tanto para chegar a esta parte do mundo que nascemos cansados. Se Thoreau dizia que era preciso caminhar para o Oeste, nós já nascemos nele. Caminhamos de dentro para fora, como quem recomeça o passo que o outro deu há séculos.

Assim, se chego atrasado, é por fidelidade a essa fadiga ancestral. Sou, como Bernardo (não o Sayão), um herdeiro do cansaço — mas também da obstinação de quem, mesmo exausto, não deixa de andar.

No fim, entendo que esta crônica não é um texto, mas um percurso. O sauntering de Thoreau e o andar de Robin se encontram na mesma trilha: a que leva da arte à natureza e da natureza à eternidade. Talvez por isso, mesmo morto, Robin continue a andar. E talvez por isso, mesmo atrasado, eu o siga.

Chego, enfim, ao ponto de partida: o caixão enorme, as aquarelas, o menino curioso. Tudo recomeça ali.

Atrasado, sim. Mas ainda a tempo de andar.

Yuri Baiocchi é pesquisador, colecionador de arte e membro do Conselho Curador da Fundação Frei Simão Dorvi.