Por Abílio Wolney Aires Neto

A imagem de Deus constitui, segundo sua psicologia analítica, um arquétipo central do inconsciente coletivo. Trata-se de uma experiência do numinoso

Informação, instantânea e descartável, satisfaz a lógica da velocidade; a sabedoria, lenta e cumulativa, exige duração

Narrativa remete à década de 1920, no Porto do Vau — localidade que viria a ser o município de Itacajá, no então norte de Goiás, hoje estado do Tocantins.

Vivemos um tempo em que a travessia não se limita apenas à vida na Terra, a passos de derrubar Concílios e bulas medievais da seara religiosa tradicional

Dogmas estalam, ideias ganham luz própria e as revoluções — antes de ocuparem as ruas — começam a aquecer no silêncio denso das páginas

A democracia representativa vive hoje uma de suas mais profundas ambiguidades: a maioria numérica no Parlamento nem sempre corresponde à maioria política da sociedade. Eleições produzem números; a política, porém, produz sentidos, conflitos e legitimidades. Quando o Parlamento deixa de expressar a pluralidade social e passa a operar como instrumento de interesses concentrados, ocorre um fenômeno inquietante: uma maioria parlamentar transforma-se, substantivamente, em minoria política.

No ambiente acadêmico me dei conta de que essa tensão não é nova. Já estava presente nos clássicos do pensamento político. Tocqueville advertia que a democracia corre risco não apenas pela tirania das maiorias, mas também pela captura das instituições por elites que falam em nome do povo sem representá-lo de fato. Rousseau foi ainda mais radical: a soberania não se delega sem perda; quando o povo se limita a votar e depois se cala, deixa de ser soberano. Marx, por sua vez, denunciou o Parlamento liberal como espaço onde interesses de classe se apresentam sob a máscara da universalidade jurídica.

O problema contemporâneo não é a inexistência de maiorias, mas a dissociação entre número e legitimidade. Parlamentos podem aprovar leis com maioria formal enquanto produzem políticas rejeitadas pela maioria social. A legalidade permanece intacta; a legitimidade, corroída.

No Brasil, esse fenômeno assume contornos dramáticos. O Congresso Nacional, embora eleito pelo voto popular, é profundamente marcado por desigualdades estruturais de representação. Bancadas organizadas por interesses econômicos — financeiro, agrário, armamentista, religioso-midiático — frequentemente pautam a agenda legislativa em detrimento de temas centrais para a maioria da população: desigualdade, racismo estrutural, pobreza, moradia, educação e saúde pública.

A matemática parlamentar, nesses casos, não traduz vontade popular, mas capacidade de organização do poder econômico. Forma-se uma maioria legislativa que governa contra a maioria social. Trata-se de uma maioria procedimentalmente válida, porém politicamente minoritária.

É aqui que o pensamento de Steve Biko oferece contribuição decisiva. Líder da Consciência Negra sul-africana, Biko ensinou que opressão não se sustenta apenas pela força institucional, mas pela colonização da consciência. Para ele, não basta que estruturas sejam formalmente democráticas se continuam a reproduzir hierarquias raciais, econômicas e simbólicas herdadas do colonialismo. Uma ordem política pode se dizer representativa e, ainda assim, operar contra os interesses vitais da maioria oprimida.

Biko alertava que a dominação moderna é sofisticada: ela não precisa negar direitos abertamente; basta esvaziá-los de sentido. O mesmo ocorre no Parlamento. A presença formal de representantes negros, pobres ou periféricos não garante, por si só, ruptura com uma lógica política estruturada para manter privilégios. Sem transformação das condições materiais e simbólicas do poder, a representação torna-se decorativa.

No caso brasileiro, essa contradição se manifesta de modo evidente quando pautas de enfrentamento ao racismo estrutural, às desigualdades regionais ou à concentração de renda são sistematicamente bloqueadas, relativizadas ou adiadas em nome de uma suposta “responsabilidade fiscal” ou “neutralidade institucional”. O Parlamento fala em nome da nação enquanto silencia sobre a experiência concreta da maioria da população.

Os clássicos ajudam a compreender esse paradoxo. Gramsci já havia advertido que o poder moderno se exerce tanto pela coerção quanto pelo consenso. Uma maioria parlamentar pode governar porque construiu hegemonia, não necessariamente porque representa a maioria social. Quando essa hegemonia entra em crise, surge o que ele chamou de interregno: o velho ainda não morreu, o novo ainda não nasceu — e, nesse intervalo, proliferam distorções institucionais.

Reduzir a maioria parlamentar a uma minoria política não significa negar a democracia, mas salvá-la de sua forma vazia. Significa reconhecer que legitimidade não se mede apenas em votos, mas na capacidade de responder às demandas históricas de justiça social, igualdade racial e dignidade humana. Significa admitir que a democracia pode adoecer quando se limita à contabilidade eleitoral e ignora a realidade material da sociedade.

Steve Biko lembrava que “a arma mais poderosa do opressor é a mente do oprimido”. No Parlamento, essa arma se traduz na naturalização de uma política que trata desigualdade como dado técnico, racismo como tema secundário e pobreza como fatalidade econômica. Romper essa lógica exige mais do que reformas regimentais: exige consciência política, no sentido profundo que Biko atribuía ao termo.

O desafio brasileiro, portanto, não é apenas produzir maiorias legislativas, mas reconectar número e sentido, voto e vida concreta, legalidade e justiça. Enquanto a maioria parlamentar continuar legislando como minoria política — surda às vozes periféricas, negras e populares —, a democracia seguirá formalmente intacta e substantivamente incompleta.

E a história ensina: democracias que ignoram suas maiorias reais não costumam cair de uma vez. Elas se esvaziam, lentamente, até que o silêncio substitua o debate e a apatia ocupe o lugar da participação. O Parlamento permanece de pé; a política, não.

Há uma tendência persistente — confortável para os centros de poder e perigosa para as democracias — de ler Constituições apenas pelo que elas proclamam. Direitos, garantias e promessas de igualdade ocupam o primeiro plano do discurso jurídico. No entanto, a história constitucional, quando observada com atenção crítica, revela uma verdade menos palatável: os silêncios normativos governam tanto quanto as palavras escritas. E, fora do plano interno, os silêncios geopolíticos operam com idêntica eficácia.

A experiência da República de Weimar permanece emblemática não apenas por sua trágica derrocada, mas porque expôs como indefinições jurídicas podem ser instrumentalizadas em contextos de crise. A Constituição alemã de 1919 era avançada, socialmente ambiciosa, mas silenciou sobre os limites concretos do poder excepcional do Executivo. Esse silêncio foi explorado até o esvaziamento do Parlamento e a normalização do governo por decretos. A lição é clara: o direito que cala diante da força prepara o terreno para sua própria subversão.

Esse padrão não é exclusivo da Europa entre guerras. Ele reaparece, com outras linguagens, na história constitucional das nações periféricas — aquelas que ingressaram na modernidade política sob o signo da colonização, da escravidão e da dependência econômica. No Brasil, a Constituição de 1824 silenciou deliberadamente sobre a escravidão, não por ignorância, mas por cálculo. Nomear a instituição significaria reconhecer sujeitos. Reconhecer sujeitos implicaria direitos. O silêncio foi, portanto, tecnologia de dominação.

Esse mecanismo não se restringe ao plano jurídico interno. Ele se projeta no tabuleiro internacional, onde o discurso da democracia, da segurança e da estabilidade frequentemente convive com práticas de exclusão econômica, coerção política e assimetria estrutural. O constitucionalismo moderno, assim como a ordem internacional liberal, construiu-se proclamando universalismos enquanto administrava exceções.

Nos dias atuais, esse padrão retorna sob a forma de tensões geopolíticas explícitas. Os Estados Unidos, herdeiros diretos da lógica hemisférica da Doutrina Monroe, reafirmam — ainda que com vocabulário renovado — a pretensão de preservar a América Latina como zona de influência estratégica, não por afinidade cultural ou compromisso democrático, mas por interesse econômico, energético e militar. A retórica da “defesa da democracia” frequentemente silencia sobre intervenções indiretas, sanções seletivas e pressões comerciais que limitam a soberania real dos países do Sul global.

Nesse contexto, o Brasil ocupa posição delicada e reveladora. Ao diversificar suas relações comerciais e aprofundar laços econômicos com a China, o país desafia — ainda que timidamente — o monopólio histórico de dependência em relação ao eixo atlântico. Esse movimento, contudo, desperta reações que raramente são explicitadas em termos francos. Fala-se em “risco geopolítico”, “ameaça estratégica” ou “valores ocidentais”, enquanto se silenciam os interesses materiais que estruturam o conflito: controle de mercados, cadeias produtivas, tecnologia e fluxos financeiros.

As guerras contemporâneas — da Ucrânia ao Oriente Médio, passando por conflitos latentes na África e na Ásia — escancaram essa lógica. O discurso jurídico internacional proclama soberania, autodeterminação e direitos humanos, mas o funcionamento efetivo do sistema revela hierarquias de luto, de proteção e de legitimidade. Algumas vidas mobilizam comoção global; outras permanecem estatísticas. Algumas violações geram sanções imediatas; outras são relativizadas em nome da estabilidade dos mercados ou da geopolítica energética. O silêncio, mais uma vez, organiza o mundo.

Os países periféricos — historicamente marcados pela escravidão, pela pobreza estrutural e pela condição de “Terceiro Mundo” — continuam situados em uma zona ambígua: formalmente soberanos, materialmente condicionados. A colonialidade não desapareceu; apenas mudou de forma. Hoje, ela se expressa como dependência financeira, vulnerabilidade tecnológica e subordinação geoeconômica. O direito internacional econômico, assim como o constitucionalismo clássico, apresenta-se como neutro, técnico, universal — enquanto reproduz assimetrias profundas.

Assim como em Weimar, o perigo não reside apenas na força bruta, mas na normalização jurídica da exceção. Assim como no Brasil imperial, o problema não é apenas a desigualdade, mas o silêncio que a naturaliza. E assim como no debate contemporâneo sobre raça e pobreza, o maior obstáculo à justiça não é o conflito declarado, mas a insistência em fingir que ele não existe.

Constituições e ordens internacionais não são apenas textos normativos: são dispositivos de memória e de esquecimento. Silenciam para estabilizar. Omitam para governar. Quando países centrais falam em “ordem internacional baseada em regras”, é preciso perguntar: regras para quem? Aplicadas a quem? E, sobretudo, quem fica fora da linguagem do direito quando o mercado e a geopolítica entram em cena?

Romper esses silêncios — no plano constitucional e no plano internacional — não significa rejeitar o direito, mas levá-lo a sério. Significa reconhecer que não há neutralidade possível em um mundo estruturado por desigualdades históricas profundas. O desafio do nosso tempo é construir uma hermenêutica jurídica e política capaz de nomear aquilo que foi sistematicamente calado: a herança da escravidão, a persistência da pobreza, a violência seletiva e a dependência econômica travestida de cooperação.

Enquanto não enfrentarmos o que o direito e a geopolítica silenciam, continuaremos a assistir à repetição do mesmo enredo sob novos cenários. O silêncio, afinal, não é ausência de poder — é uma de suas formas mais eficientes.

- Abílio Wolney Aires Neto é Juiz de Direito, Professor e doutorando em Direito Constitucional pelo IDP/DF. Autor de 18 títulos publicados (15 físicos e 3 digitais).

- Graduando em Filosofia, História e Jornalismo (último ano). Membro da Academia Goiana de Letras-AGL, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás-IHGG, Instituto Bernardo Elis-ICEBE, União Brasileira de Escritores-UBE, Academia Goianiense de Letras AGnl.

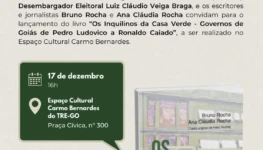

Obra, que se aproxima das 380 páginas, abrange o período dos 16 governadores que se sucederam no comando do estado desde Pedro Ludovico

Divórcio raramente começa no cartório ou no Judiciário: ele começa na linguagem interrompida, nos gestos não feitos, nas conversas evitadas e no afeto que deixa de circular

Emancipação não se dá contra o Direito, mas através dele: pelo modo como reescrevemos suas categorias, reinventamos suas práticas e disputamos seu vocabulário.

Autor, nascido em Catalão, Goiás, em 1943, e formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, traz para sua escrita não apenas o rigor intelectual de quem foi professor universitário por mais de três décadas, mas a sensibilidade de um buscador espiritual

Livro convida o leitor a revisitar suas próprias histórias para compreender como as lembranças moldam a identidade, as decisões e o futuro

Sensação de sermos definidos externamente é articulada com precisão pela filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, que em O Ser e o Nada resume essa experiência na famosa frase

A Sessão Magna da Saudade na Academia Goiana de Letras-AGL, ocorrida no dia 26 de novembro de 2025, marcou a solene despedida ao confrade Luiz Augusto Paranhos Sampaio. O ponto alto do evento se deu no simbólico traslado de sua fotografia para a Galeria da Saudade, quando o escritor ingressa no panteão da imortalidade por sua contribuição literária. Toda a esfera intelectual goiana sente a partida deste ilustre ocupante da Cadeira n.º 16, quando o ciclo se encerra para que o seu legado, performado em memória viva, floresça na eternidade acadêmica.

Sua existência terrena foi a materialização de um notável entrelace entre a erudição clássica e a intensa vita activa cívica, deixando um legado indelével para a cultura, o direito e a história de Goiás. Luiz Augusto Sampaio personificava uma linhagem de intelectuais raros, capazes de exercer o poder e o serviço público com a mesma elegância e rigor dedicados à escrita e à pesquisa. O adeus a este Senhor das Letras em Goiânia foi marcado por um momento que refletiu a distinção que cultivou em vida. Seu corpo bem posto, alinhado em um ataúde distinto, foi conduzido ao sepulcro no tradicional Cemitério das Palmeiras, em Goiânia, sob o peso do luto e do respeito de uma assembleia, chegou à cerimônia final de despedida carregada de emoção e reverência, reunidos não apenas seus confrades da Academia Goiana de Letras, mas também uma família que lhe era cara, incluindo seus dois filhos adotivos — um deles um Juiz Federal aposentado em Brasília — e, comoventemente, netos e netas, testemunhas do legado afetivo que transcendia o serviço público e a literatura, revelando um homem de profundas conexões pessoais.

A trajetória de Sampaio é a de um verdadeiro polímata, sustentada por uma formação acadêmica robusta e singularmente dupla. Ele se graduou em Letras Neolatinas pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Goiás em 1959, e em Direito em 1960. Esta base, que unia o rigor das humanidades — o domínio da expressão, a análise da linguagem e o conhecimento das culturas clássicas e modernas — à precisão técnica e ética da ciência jurídica, pavimentou sua carreira multifacetada, permitindo-lhe transitar entre o gabinete do jurista, o púlpito do professor e a cadeira do escritor com uma autoridade inquestionável e uma visão de mundo abrangente.

No magistério, Luiz Augusto Sampaio exerceu uma influência duradoura, sendo professor em colégios e faculdades goianas. Sua capacidade de formar e inspirar líderes se traduziu diretamente em sua bem-sucedida incursão na esfera pública. Sua projeção cívica começou cedo e em alta voltagem: filiado ao Partido Democrata Cristão (PDC), elegeu-se o vereador mais votado de Goiânia em 1962 (com 1.114 votos), um feito notável que indicava sua popularidade e o reconhecimento de sua inteligência pela população. Sua liderança foi rapidamente confirmada com sua eleição para a Presidência do Legislativo Municipal em 1965. Além disso, presidiu o Diretório Regional do PDC, demonstrando uma forte e precoce liderança política.

O ápice de sua carreira na advocacia pública foi a nomeação para o cargo de Procurador-Geral da União, um posto de máxima relevância institucional que atestou o reconhecimento nacional de sua integridade, seu saber jurídico e sua inatacável capacidade técnica. Sua passagem pela União, onde também atuou como amigo próximo de figuras proeminentes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sublinhou a amplitude de seu raio de influência para além das fronteiras de Goiás. Na Academia Goiana de Letras, onde tomou posse em 17 de novembro de 2005, ocupando a Cadeira n.º 16 (cujo patrono foi Henrique Silva, um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, e o primeiro ocupante, Gercino Monteiro), manteve-se uma figura central e influente até o fim, contribuindo ativamente para a vida cultural da instituição. Seu discurso de posse foi intitulado "Profissão de Fé. Confissão de Amizade", demonstrando seu profundo vínculo afetivo com a confraria.

Sua intensa atividade como jurista, político e escritor mereceu várias honrarias, sendo acolhido em várias instituições, como a Associação Goiana de Imprensa, União Brasileira dos Advogados de Goiás, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Academia Goiana de Direito e Academia Catalana de Letras. Entre as distinções, destacam-se a Medalha do Pacificador, a Medalha Amigo da Marinha, a Medalha de Mérito Tamandaré, o Colar do Mérito Judiciário do Trabalho, o Grau de Comendador (do TSE) e a Ordem do Mérito Aeronáutico. Sua veia crítica era notável; armava-se em sátira para dissecar os costumes, levando a uma visão pedagógica que buscava corrigir e castigar rindo as aberrações.

Em 2024, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) e o Instituto Cultural Bernardo Élis Para os Povos do Cerrado (ICEBE) prestaram-lhe uma homenagem no auditório da Casa Rosada do IHGG sessão concorrida e memorável. O presidente do ICEBE, Dr Nilson Jaime, preparou um belíssimo vídeo e organizou uma exposição dedicada à Vida e à Obra de Luiz Sampaio, sob a direção do Dr Jales Guedes Mendonça, destacando a vastidão e a importância de sua contribuição intelectual.

A vasta produção literária de Luiz Sampaio, com mais de trinta títulos, é um repositório da memória e da cultura goiana, marcada por sua versatilidade e rigor. Dentre suas obras, “Café Central” (1964) emerge como um trabalho de importância seminal, aclamado como o primeiro livro de crônicas sobre Goiânia e o marco de fundação de um gênero voltado à observação da nascente identidade urbana da capital. Como cronista, Luiz utilizou o cinzel da sua pena para fornecer o primeiro grande espelho literário à cidade, capturando o Zeitgeist da Goiânia dos anos 60. Em outras obras do gênero, como "Crônicas Maliciosas" (1999), ele demonstrou seu talento com um exercício de humor picaresco e "exploração maliciosa" de situações, possuindo uma "grande agilidade de linguagem".

Se a sua obra Café Central marcou o lirismo da crônica urbana, o livro “Primeira Lista de Assinantes de Telefones de Goiânia, 1943” (2016) demonstrou o rigor metodológico de Luiz Augusto Paranhos Sampaio como historiador e sociólogo da memória. Este livro utiliza a lista telefônica inaugural (360 nomes) como chave para decifrar a estrutura de poder e a elite social da Goiânia inicial, sendo um minucioso documentário sociológico que resultou no resgate de cerca de 200 biografias e 78 relatos sobre estabelecimentos comerciais. O trabalho confirmou o compromisso inegociável de Sampaio com a preservação da memória goiana através da fonte primária.

Outros trabalhos subsequentes, como "O escravismo" nas páginas da "Matutina Meiapontense" (2023) e o livro póstumo "Primeiras-Damas – De Mariana da Fonseca a Rosângela Lula da Silva" (2024), reafirmam essa vocação para a exegese histórica rigorosa e a divulgação de fontes primárias, solidificando seu papel como um dos grandes arquitetos da historiografia goiana contemporânea. Sua produção jurídica também é notável, destacando-se "Comentários à Nova Constituição Brasileira" e obras como "Processo Administrativo" e o "Estatuto do Idoso".

Sampaio era indissociável de sua distinção e de seu rigor, qualidades que lhe conferiam a aura de um gentleman. Ele cultivava uma dignidade e uma impecabilidade raras, mantendo a serenidade (a fleuma) mesmo diante das limitações da idade e da fragilidade física. O modo alegre, embora discreto, e a fleuma descritas em rede social pelo confrade Iuri Godinho eram a marca de um homem que transformava a própria presença em um evento de gravidade e importância. Sua partida encerra o ciclo de um mestre cuja memória de inteligência, serviço cívico e dedicação à Academia e à família permanecerá como um farol para as futuras gerações de intelectuais goianos. Sua contribuição transcende a soma de seus cargos e obras; reside na maneira como dignificou cada papel que exerceu, deixando um modelo de excelência e rigor para o estado de Goiás e para o Brasil.

Todavia, ele apenas terminou o capítulo de uma série de existências, porquanto a vida não cessa… A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro da ilusão, como escreve André Luiz:

“Uma existência é um ato,

Um século / um dia

Um corpo - uma veste

Um serviço - uma experiência

Um triunfo - uma aquisição

uma morte - um sopro renovador!”

O nosso imortal foi para onde os bons desfrutam do sublime espetáculo do infinito.

Freud, o pai da psicanálise, acreditava que o sentido da existência não pode ser separado da sexualidade, que para ele não era apenas um impulso carnal, mas uma energia vital